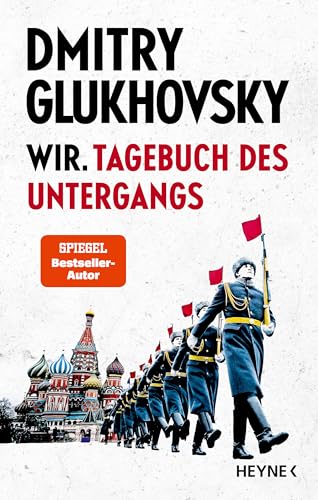

"Tagebuch" eines Exil-AutorsWas man von Russlands Untergang lernen kann

Von Marc Dimpfel

Von Marc Dimpfel

Russlands Großangriff auf die Ukraine ist der finstere Höhepunkt eines jahrelangen Niedergangs. In "Wir. Tagebuch eines Untergangs" dokumentiert und kommentiert der Autor Dmitry Glukhovsky den politischen und gesellschaftlichen Verfall - und schöpft trotzdem Hoffnung.

Vieles hat Dmitry Glukhovsky vorausgesehen, doch dass Wladimir Putin es wirklich wagen würde, seine Armee am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschieren zu lassen, lag außerhalb seiner Vorstellungskraft. Liest man sein "Tagebuch eines Untergangs" mit dem Wissensvorsprung von heute, erscheint die andauernde Vollinvasion als logische Konsequenz.

Bekannt wurde Glukhovsky als Autor dystopischer Zukunftsromane, seine Metro-Reihe spielt in einer Welt, die durch einen Atomkrieg oberirdisch unbewohnbar geworden ist. Es hat etwas Ironisches, dass sich sein schriftstellerisches Wirken inzwischen auf die Auseinandersetzung mit der politisch-gesellschaftlichen Realität seiner Heimat Russland fokussiert. Die real gewordene Dystopie braucht keine Fantasie mehr.

"Wir. Tagebuch eines Untergangs" ist eine Essaysammlung aus den vergangenen 14 Jahren. Schicksalsjahre für Russland, das nach einem Aufblitzen postsowjetischer Freiheitsversprechen einen stalinistisch inspirierten Backlash erlebt. Und für den Autor selbst, dessen Nonkonformismus mit Putins Russland ein Leben im westlichen Exil zur Folge hatte. Ein Moskauer Gericht verurteilte ihn in Abwesenheit zu acht Jahren Straflager.

Schritt für Schritt an den Abgrund

Jeder der Texte, die ursprünglich auf russischen Onlineportalen oder in internationalen Medien erschienen sind, nimmt Bezug auf ein Datum, eine Entwicklung, ein Gesetz, das Russland ein Stück näher an den Abgrund geführt hat. Vorangesetzt ist dem eine Kontextualisierung für den nicht-russischen Lesenden. Und nach jedem Essay nimmt Glukhovsky einen "Rückblick aus der Zukunft" vor, eine selbstkritische Betrachtung der sich oft als richtig erwiesenen Einschätzungen. Wenn sie nicht zutrafen, lag das meist nicht an fehlender Weitsicht, sondern an einem Restbestand Optimismus.

Glukhovskys Texte sind Polemik, bittere Ironie und Wut. Es scheint, als hätte der Autor über all die Jahre gegen einen zum Zaren mutierenden Putin und die ihm bedingungslos ergebene, räuberische Elite angeschrien, nur gingen die Schreie im Säbelrasseln des Kremls und in der Dauerbeschallung der Propagandasender unter. In Buchform wird die stetig gewachsene Frustration spürbar, aber auch repetitiv. Das macht das Lesen in einem Guss bisweilen anstrengend.

So kompromisslos der Autor den Mächtigen gegenübersteht, so zerrissen ist sein Verhältnis zur russischen Mehrheitsgesellschaft. Mal macht ihn die Lethargie seiner Mitmenschen rasend, dann wiederum schöpft er Hoffnung, etwa, als Zehntausende Alexej Nawalny die letzte Ehre erwiesen haben. Ihre affektive Bindung zum russischen Staat erklärt er mit einer Mischung aus Minderwertigkeitskomplex, Gleichschaltung und Repression. Das Volk desillusioniert ihn, dennoch sieht er sich als Teil davon. Betont heißt es im Buchtitel: "Wir."

Laut schrillende Alarmglocken

Der hiesigen Leserschaft veranschaulicht das "Tagebuch eines Untergangs" ein allmähliches Abgleiten, gipfelnd in einem wahnhaften, sinnlosen Krieg. Schlüsselmomente wie die Krim-Annexion, politische Morde, eine immer repressivere Gesetzgebung und die Zentralisierung der Macht sorgen bei den Lesenden für den seit dem 24. Februar 2022 bekannten Reflex: Wie konnte die Welt die laut schrillenden Alarmglocken überhören?

Es war allerdings kein Eisberg, der Russlands Untergang auslöste, es waren viele kleine Lecks, die in 30 Jahren Postsowjetunion nicht gestopft und immer durchlässiger wurden. Durch aktives Zutun, durch Ignoranz. Die Gründe für Russlands Untergang mögen komplex und spezifisch sein. Doch Autoritarismus verfährt nach einem überall gültigem Muster: Der Staat wird sich nach und nach zunutze gemacht, seine Gesetze, Institutionen und Medien. Wenn man etwas von Russland lernen kann, dann das.

Paradoxerweise bedeutet das Hoffnung für Russland. Naturgesetze sind unumstößlich, alles Menschengemachte nicht, auch wenn die Vorstellung schwerfällt. Für Glukhovsky symbolisiert diese Hoffnung Alexej Nawalny, der sich von einem "gewöhnlichen Menschen mit einer durchaus kontroversen Biografie" zu einem Gerechten, einem Märtyrer gewandelt hat. Sein Vermächtnis zeigt einen Ausweg. "Mit Putins Mord an Nawalny ist in unserer Geschichte zum ersten Mal ein Held erschienen, den man auf Bannern, Graffiti und T-Shirts abbilden wird. Das Ungeheuer hat den Helden verschlungen - aber der Sieg gehört dem Helden", schreibt Glukhovsky. Möge er recht behalten.