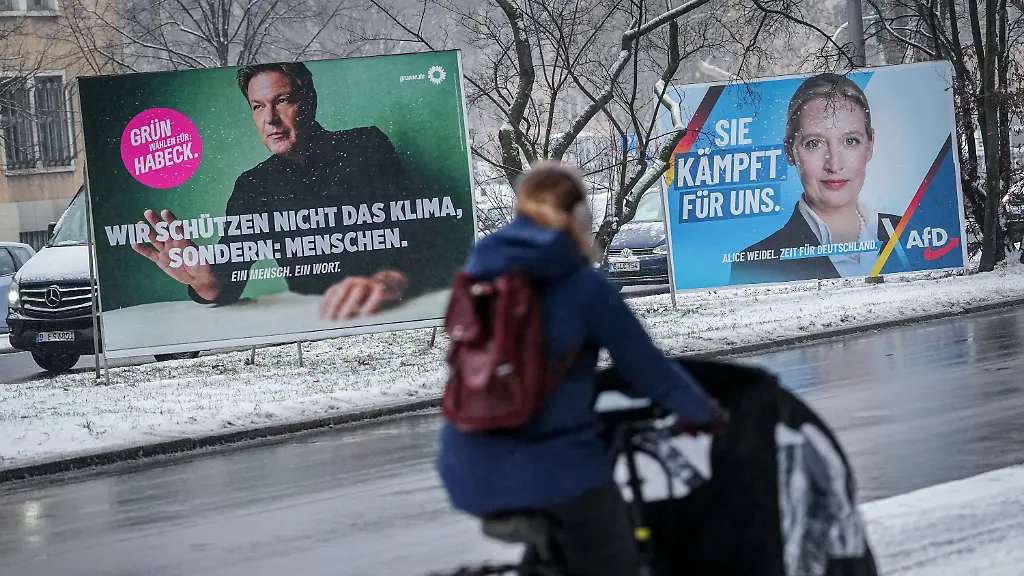

Polarisierung der Politik"Grüne und AfD sind die neuen Pol-Parteien"

Selbst im Wahlkampf ist es nicht immer leicht, die Unterschiede zwischen den Parteien zu erkennen. Doch es gibt sie. Vor allem bei Themen wie Migration und Klima nimmt die Polarisierung zu, sagt die Politologin Anna-Sophie Kurella im Interview mit ntv.de.

Selbst im Wahlkampf ist es nicht immer leicht, Unterschiede zwischen den Parteien zu erkennen. Doch es gibt sie. Vor allem bei Themen wie Migration und Klima nimmt die Polarisierung zu, sagt die Politologin Anna-Sophie Kurella im Interview mit ntv.de. Die neuen "Pol-Parteien" seien nicht mehr Linke und Wirtschaftsliberale, sondern rechtspopulistische und grüne Parteien - in Deutschland AfD und Grüne.

Für die Regierungsbildung bedeutet das: Sie wird schwieriger, so die Politikwissenschaftlerin. Nicht nur, weil mehr Parteien im Parlament sitzen. "Es wird auch schwieriger zu sagen, was eigentlich 'der Wählerwille' ist." Früher sei der nach Wahlen relativ leicht erkennbar gewesen. Das hat sich geändert.

ntv.de: Ein gängiges Vorurteil gegen die Parteien lautet, dass sie sich immer ähnlicher werden. Stimmt das?

Anna-Sophie Kurella: Da muss man unterscheiden, ob die Sicht der Wählerinnen und Wähler gemeint ist oder die Einschätzung von Expertinnen und Experten, beispielsweise von Politikwissenschaftlern. Und dann hängt es natürlich von den Themen ab.

Nehmen wir zuerst die Wähler.

In der Wirtschaftspolitik werden sich die etablierten Parteien des linken Pols und des rechten Pols tatsächlich immer ähnlicher, also SPD, Grüne und Linke einerseits und die CDU/CSU sowie die FDP andererseits. Für die AfD gilt das nicht, sie wird von Wählerinnen und Wählern als deutlich "rechter" wahrgenommen als die FDP, wobei "rechter" die Positionierung auf der sozioökonomischen Achse meint: Das wirtschaftspolitische Angebot der AfD wird als stärker wirtschaftsliberal wahrgenommen als das der FDP.

Alltagssprachlich würde man vielleicht von "links" und "neoliberal" sprechen. Die AfD wird also als "neoliberaler" wahrgenommen als die FDP.

Bei den Wählerinnen und Wählern ist das so. Unter den Expertinnen ist das anders. Sie stufen die FDP weiterhin als die liberalste Wirtschaftspartei ein.

Wie ist es bei anderen Themen?

Bei den Themen Migrations- und Klimapolitik beobachten weder Wählerinnen und Wähler noch Expertinnen und Experten eine zunehmende Angleichung der Parteipositionen. Im Gegenteil, hier wird eher eine stärkere Polarisierung wahrgenommen. Bei der Migrationspolitik sind die Parteien aus Sicht der Expertinnen zwar alle nach rechts gerückt, also auf die AfD zu. Aber sie unterscheiden sich immer noch stark voneinander. Bei der Klimapolitik werden die Grünen eindeutig als progressivste, als "grünste" Partei wahrgenommen, sowohl von den Wählerinnen als auch von den Experten. Bei beiden Themen sind Grüne und AfD die "Pol-Parteien". Sie profitieren davon, dass sie stark mit diesen Themen verknüpft werden: Die Grünen werden als Partei wahrgenommen, der Klimaschutz wichtig ist, die AfD zunehmend als Partei der Klimawandelleugner.

Ist das der Grund, warum die Grünen in den Umfragen im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 weniger verlieren als SPD und FDP?

Ja, ich denke schon. In der Wissenschaft spricht man vom neuen GAL/TAN Cleavage - die Spaltung zwischen grün, alternativ, libertär, kurz GAL, und traditionalistisch, autoritär, nationalistisch, also TAN. Diese Spaltung wird zunehmend wichtiger als die wirtschaftspolitischen Dimensionen auf der klassischen Rechts-Links-Skala. Das heißt: Themen wie die Migrationspolitik, die Klimapolitik und auch die EU-Integration werden wichtiger für das Wahlverhalten. Die neuen Pol-Parteien sind nicht mehr klassisch linke Parteien auf der einen und wirtschaftsliberale Parteien auf der anderen Seite. Sondern die Rechtspopulisten und Rechtsradikalen einerseits und die grünen Parteien andererseits.

In jedem Wahlkampf wird der Spruch "It's the economy, stupid" zitiert, den Bill Clintons Wahlkampfmanager James Carville 1992 prägte.

Wirtschaft hat immer eine große Rolle gespielt. Aber dieses Mal scheint es nicht so zu sein. Die jüngsten Daten dazu, die im Rahmen der Deutschen Wahlstudie erhoben wurden, sind vom Oktober 2024. Wenn ich das mit älteren Daten abgleiche, die zurückgehen bis in die 1980er Jahre, dann zeichnet sich ab, dass das Thema Wirtschaft für die anstehende Bundestagswahl unglaublich unwichtig ist.

Unwichtig?

Ich war selbst überrascht, allerdings muss man auch dieses Ergebnis differenzierter betrachten. In der Erhebung wird nach einem Trade-off gefragt, nach einer Abwägung bei einem Zielkonflikt: Ist man eher für einen Ausbau des Sozialstaates und höhere Steuern, oder für weniger sozialstaatliche Leistungen, dafür aber auch weniger Steuern? Dieses Thema scheint bei der anstehenden Wahl eine untergeordnete Rolle zu spielen. Es wird überlagert von Migrationspolitik und Klimapolitik. Das spiegelt den Konflikt zwischen den Pol-Parteien wider, zwischen den Grünen und der AfD. Noch 2021 waren die klassischen Wirtschaftsthemen sehr wichtig für die Wahlentscheidung. Damals befanden wir uns im Nachgang zur Pandemie, es ging um Wirtschaftshilfen für Unternehmen und ähnliche Themen. Bei der kommenden Bundestagswahl wird die Wirtschaft ein eher untergeordnetes Thema sein.

Klimapolitik ist ein wichtiges Thema? Das merkt man im Wahlkampf nicht wirklich.

Unter Klimapolitik fassen wir auch energiepolitische Fragen. Hier wird wieder nach einem Trade-off gefragt: Sollten Maßnahmen gegen den Klimawandel Priorität haben oder das Wirtschaftswachstum? Insofern spielt die Wirtschaftspolitik doch eine Rolle im aktuellen Wahlkampf, allerdings geht es dabei mehr um die Industrie- und Energiepolitik als um Arbeitsmarktpolitik und den Sozialstaat.

Wenn Klimapolitik im Wahlkampf einen hohen Stellenwert hat, kann das also auch bedeuten, dass viele Wähler sich gegen Klimaschutz aussprechen?

Ja, hier sehen wir tatsächlich eine zunehmende Polarisierung und somit einen wachsenden Widerstand gegen klimapolitische Maßnahmen.

Auf welche Datenbasis beziehen Sie sich dabei?

Ich beziehe mich auf Daten der deutschen Wahlstudie GLES. Diese Daten sind repräsentativ für die deutsche Wahlbevölkerung und werden von unabhängigen Forscherinnen und Forschern nach wissenschaftlichen Standards regelmäßig vor und nach den Wahlen, aber auch während der Legislaturperiode durchgeführt. Für die Aussagen zur anstehenden Bundestagswahl stütze ich mich auf die 59. Erhebungswelle des GLES Trackings. Für die Aussagen zu den Experteneinschätzungen der Parteipositionen stütze ich mich auf Daten des Open Expert Surveys 2025, den ich mit Kollegen der Universitäten Darmstadt, Greifswald, Oldenburg und Potsdam durchgeführt habe.

Sie sprachen davon, dass die Parteien in der Migrationspolitik nach rechts gerückt seien. Ist das eine Reaktion auf die AfD?

Mit den vorhandenen Daten ist es schwierig, da eine Kausalität herzustellen. Wir wissen nicht, ob der Diskurs aufgrund der AfD nach rechts verschoben wurde oder ob zuerst die Präferenzen der Wählerinnen und Wähler sich verändert und die Parteien sich dem angepasst haben. Was die Forschung aber zeigt, auch im internationalen Vergleich: Wenn etablierte Parteien auf den Erfolg von rechtspopulistischen oder rechtsradikalen Parteien reagieren, indem sie ihre Migrationspolitik nach rechts anpassen, dann funktioniert das nicht. Wählerinnen und Wähler der rechtspopulistischen oder rechtsradikalen Parteien werden so nicht wieder zurückgewonnen. In der Wissenschaft werden oft die Köpfe geschüttelt, dass es immer wieder versucht wird.

Allerdings hat der Vorstoß von Friedrich Merz im Bundestag, Mehrheiten auch mit Stimmen der AfD zumindest hinzunehmen, der Union zumindest nicht geschadet. Und der AfD hat er nicht genutzt.

Da muss man abwarten, ob dieses konkrete Ereignis nicht doch noch Auswirkungen auf das Wahlverhalten hat. Wenn es sich bestätigt, dass die indirekte Zusammenarbeit von Union und AfD im Bundestag keine Auswirkungen hatte, dann könnte dies auch daran liegen, dass Merz schnell zurückgerudert ist und klargemacht hat, dass es nach der Wahl keine Zusammenarbeit der Union mit der AfD geben wird. Vielleicht hat er selbst gemerkt, dass es kein so kluger Schritt war.

Hat Merz dazu beigetragen, die Parteien unterscheidbarer zu machen, indem er die Union deutlich konservativer positioniert hat, als dies unter Angela Merkel der Fall war?

Ja, das kann man so sagen. Vor allem mit Blick auf die Migrationspolitik trifft das zu.

Robert Habeck sagte im Quadrell, am Tag nach der Bundestagswahl müssten die Parteien aus den "Ritualen" des Wahlkampfes heraustreten und politisch zusammenarbeiten; Merz sagte ganz ähnlich, es gebe "nicht nur den 23. Februar, es gibt auch den 24. Februar, und dann müssen wir die Probleme unseres Landes wirklich lösen. Ist es ein Problem, dass Parteien im Wahlkampf so sehr auf Unterschiede setzen, aber nach der Wahl kooperieren müssen?

Ich glaube, den Parteien fällt es vor allem auf die Füße, wenn sie vor der Wahl Dinge ausschließen, die sie dann nach der Wahl machen wollen oder machen müssen. Aber das ist nichts Neues für die Parteien, das ist gewissermaßen das politische Tagesgeschäft; so war es schon immer. Mit dem komplexeren Parteiensystem wird dies natürlich auch komplizierter. Das Parteiensystem ist fragmentierter, die Koalitionsmöglichkeiten durch Abgrenzungen nach links und nach rechts sind eingeschränkt. Selbst Union und SPD können nicht mehr davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall eine Zweierkoalition bilden können.

Glauben Sie, dass es der Union schadet, wenn Alice Weidel Merz vorwirft, er werde seine Politik ohnehin nicht durchsetzen können, weil er am Ende mit SPD oder Grünen koalieren muss?

Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass viele Leute die CDU in der Hoffnung wählen, dass sie nach der Wahl mit einer anderen demokratischen Partei koaliert.

Wie wirkt sich die Polarisierung darauf aus, wie in Parlamenten Mehrheiten gefunden werden?

Es wird schwieriger. Vor allem die zunehmende Fragmentierung ist ein Problem. Das betrifft einerseits die Koalitionsbildung. Aber es wird auch schwieriger zu sagen, was eigentlich "der Wählerwille" ist. Das war früher relativ eindeutig. Wenn aber der Politikraum so mehrdimensional wird, wenn unterschiedliche Themen wichtig sind und die Parteienlandschaft sehr ausdifferenziert, dann gibt es viele mögliche Interpretationen des Wählerwillens. Das ist das Chaostheorem-Prinzip: Es gibt in diesem mehrdimensionalen Raum keinen Mehrheitspunkt - keinen Punkt, zu dem man sagen kann: Das ist der Punkt, den die Mehrheit präferiert. Im Gegenteil: Zu jedem Punkt gibt es andere Punkte, die von einer anderen Mehrheit präferiert werden. Das ist natürlich ein Problem. Die Stabilität geht dadurch flöten.

Mit Anna-Sophie Kurella sprach Hubertus Volmer.