Durchbruch in der MedizinMolekulare Spritzen töten Krebszellen ab

Bislang müssen Krebspatienten bei ihrer Therapie schwere Nebenwirkungen ertragen. Das könnte sich in Zukunft ändern. Forscherinnen und Forschern gelingt es, molekulare Spritzen zu entwickeln, die punktgenau den Wirkstoff in die befallene Zelle bringen - eine medizinische Sensation.

Krebs entsteht auf Zellebene. Forscherinnen und Forscher versuchen daher, ihn auch auf dieser Ebene zu bekämpfen. Ein Schlüsselproblem dabei ist, die entsprechenden Wirkstoffe zielgenau in die befallenen Zellen zu bringen. Bislang gängige Behandlungsmethoden wie zum Beispiel eine Chemotherapie sind zwar wirkungsvoll. Sie zerstören aber auch gesunde Zellen der Patienten, die dann unter schweren Nebenwirkungen leiden. Ein US-Forschungsteam hat nun molekulare Spritzen entwickelt, die die Therapie von Krebs, aber auch anderen Erkrankungen revolutionieren könnte. Als Inspiration dienten ihnen Bakterien.

Viele Bakterien nutzen ausgeklügelte molekulare Nanospritzen, um Proteine in Zellen einzuschleusen. Diese sogenannten kontraktilen Injektionssysteme (CIS) lassen sich umprogrammieren und in der Zukunft möglicherweise vielfältig therapeutisch nutzen, berichten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Fachblatt "Nature".

Das Team um Feng Zhang vom Broad Institute in Cambridge veränderte für die Studie eine von Bakterien stammende Nanospritze so, dass es Wirkstoffe gezielt in bestimmte Zelltypen einbringen konnte. Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing spricht von einer "revolutionären Technologie". "Es sieht so aus, dass wir an der Schwelle einer neuen Entwicklung stehen", meint der Mediziner, der nicht an der Studie beteiligt war, in einem Kommentar. "Hier sind der Fantasie bezüglich künftiger Anwendungen keine Grenzen gesetzt." Auch andere Experten sehen in der Studie einen Durchbruch, der möglicherweise viele Optionen eröffnen könnte.

Versuch an Mäusen erfolgreich

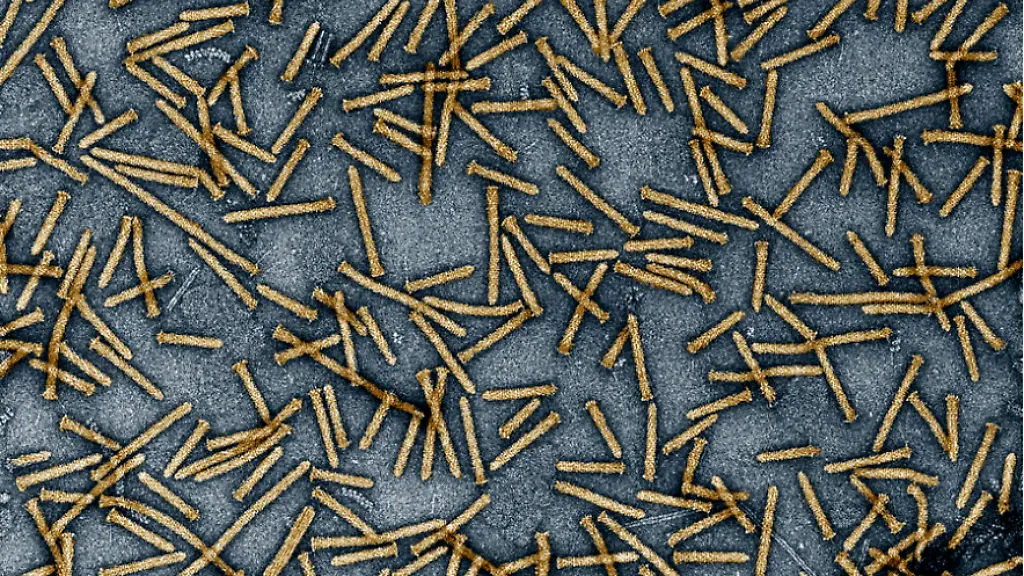

In dem Machbarkeitsnachweis untersuchte das Team um Zhang das Injektionssystem des Bakteriums Photorhabdus asymbiotica, das ursprünglich auf Insektenzellen abzielt. Die molekulare Spritze - genannt Photorhabdus-Virulenzkassette (PVC) - besteht aus einer etwa 100 Nanometer (Millionstel Millimeter) langen Röhre. An deren Ende bindet eine sogenannte Schwanzfaser an spezielle Rezeptoren der Zielzellen, sodass die Proteinfracht durch die Zellmembran in diese Zellen geleitet werden kann.

In systematischen Teilversuchen änderte das Team um Zhang die Injektionsapparate vor allem in zweierlei Hinsicht: Zum einen konnten sie dadurch auch andere Proteine, die nicht von P. asymbiotica stammen, zunächst in Insektenzellen injizieren. Zum zweiten programmierte es die Schwanzfasern so um, dass sich die Nanospritzen gezielt an andere Zellen anlagern - etwa von Mäusen oder von Menschen.

So sorgten die Forscherinnen und Forscher etwa dafür, dass das Injektionssystem im Labor an Zellen von Lungentumoren andockte und diese mit einem Giftstoff abtötete. In einem anderen Experiment schleusten sie das Enzym Cas9 - jenen Bestandteil der Genschere Crispr-Cas9, der DNA zerschneiden kann - in menschliche Zellen ein. Damit ließe sich möglicherweise künftig die DNA in Zellen an gewünschten Zielen therapeutisch verändern.

In einem letzten Schritt demonstrierte das Team den Einsatz der Nanospritze an lebenden Organismen. Durch Injektionen in das Gehirn von Mäusen schleusten sie Proteine gezielt in Nervenzellen des Hirnareals Hippocampus. Dabei beobachteten die Forscher weder zellschädigende Effekte noch eine starke Aktivierung des Immunsystems. Zudem war der Injektionsapparat nach einer Woche nicht mehr nachweisbar. "Das deutet darauf hin, dass das System sich ideal für Therapien eignet, die vorübergehend oder kurzzeitig sein sollen", notiert die Gruppe.

Einige Hürden bleiben

Das vorgestellte System ermögliche es, "beliebige Proteine in Zellen mit beliebigen definierten Strukturen an ihrer Oberfläche zu injizieren", sagt Andreas Diepold vom Marburger Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie. Ein solches mit artfremden Proteinen beladbares Injektionssystem sei ein Durchbruch. Allerdings verweisen Experten auf einige Hürden: So sei die Proteinfracht in dem System begrenzt. Zudem sei es wichtig, dass diese Ladung nur in die gewünschten Ziele gebracht werde und keine anderen Zellen erreiche.

"Die Fähigkeit, spezielle Proteine in bestimmte Zelltypen einbringen zu können, würde ein gewaltiges Potenzial sowohl für die Forschung in den Biowissenschaften als auch für die Behandlung von Krankheiten bieten", schreiben Charles Ericson und Martin Pilhofer von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) in einem "Nature"-Kommentar. "Diese umgewandelten Injektionskomplexe stellen eine aufregende biotechnologische Werkzeugkiste mit Anwendungen in verschiedenen biologischen Systemen dar."

Studienleiter Feng Zhang ist in den Biowissenschaften eine prominente Figur. Um die Entwicklung der Genschere Crispr-Cas9 lieferte er sich einen erbitterten Patentstreit mit den beiden Forscherinnen Emmanuelle Charpentier, inzwischen Gründungsdirektorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene, und Jennifer Doudna von der University of California in Berkeley. Sie hatten ihre Arbeiten zu der Methode 2012 kurz nacheinander im Magazin "Science" vorgestellt. Charpentier und Doudna erhielten dafür 2020 den Nobelpreis für Chemie, Zhang ging leer aus.