Comics von Fantasy bis KlamaukHelden und solche, die es werden wollen

Von Markus Lippold

Von Markus Lippold

Lis durchstreift ihren sterbenden Planeten - und wird versklavt. Opa Micky erzählt von seinen Abenteuern mit Kater Karlo. Nestor Burma ermittelt unter sengender Sonne. Und Gilgamesch muss Prüfungen bestehen. Helden haben es eben auch nicht leicht.

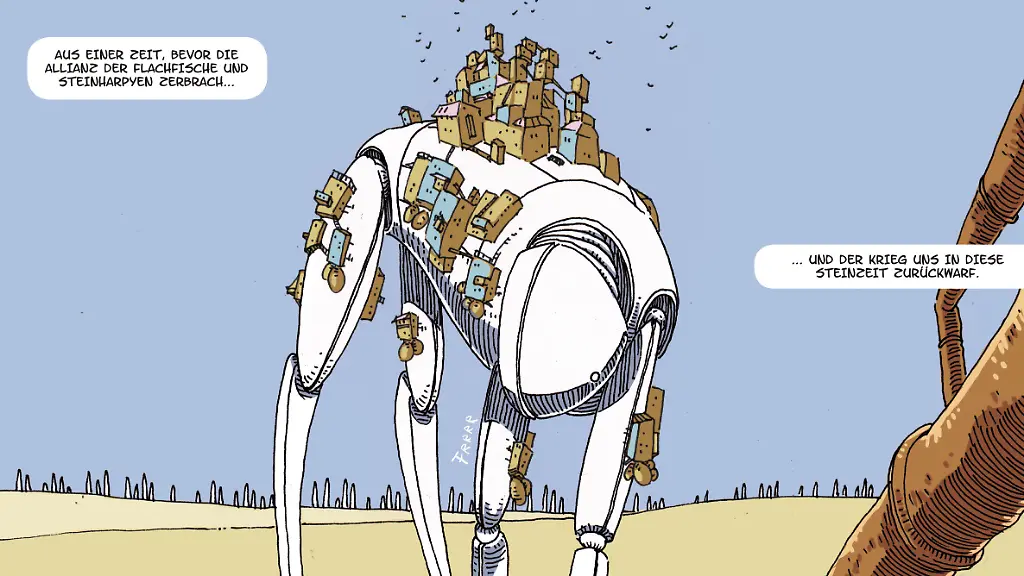

Es war ein strahlender Planet. Hochtechnisiert, ein erfolgreicher Handelsplatz, Anziehungspunkt für Wesen aus dem gesamten Sonnensystem. Doch man war zu gierig, die Ressourcen wurden ausgebeutet, bis nichts mehr übrig war und die Völker begannen, ums Überleben zu kämpfen. Nun macht ihnen eine Seuche zu schaffen, die das letzte bisschen Leben aus dem Planeten saugt. Alle Lebewesen versuchen, so gut wie möglich zu überleben. So auch die Nomadin Lis, die allein den Planeten durchstreift. Doch dann gerät sie in die Fänge von Sklavenhändlern und wird in tiefe Gräben geschickt. Dort wird sie zur Rede gestellt, denn Lis scheint mehr mit der Seuche zu tun zu haben, als sie zugibt.

Man muss sich einlassen auf diese Welt, die Frauke Berger in ihrem Comic "Grün" (Leseprobe) entwirft. In der auf zwei Bände angelegten Miniserie mischt sie Fantasy- mit Science-Fiction-Elementen und füllt das mit einer politisch-ökologischen Botschaft - gegen die gnadenlose Ausbeutung von Rohstoffen und extreme Formen des Kapitalismus. Wobei der sozialkritische Aspekt im ersten Band noch etwas zurücksteht, denn vorerst geht es darum, vor den Augen der Leser eine Welt entstehen zu lassen.

Natürlich ist das zunächst ungewohnt, man wird hineingeworfen in diese fremde Umgebung mit ihren eigenartigen Wesen, die teils wie Lis in Menschengestalt auftreten, teils an Tiere und Pflanzen erinnern. Etwas alleingelassen fühlt man sich da, vieles bleibt unverständlich. Berger hätte ihre Leser etwas mehr an die Hand nehmen müssen. Doch mit der Zeit findet man sich besser zurecht und erkundet eine Welt voller fantastischer Wesen - als Wissenschaftsillustratorin kann Berger vermutlich aus einem reichen Fundus an Formen und Farben schöpfen. Das Setting enthält aber auch etliche Referenzen an die französische Comiclegende Moebius.

Erzählerisch ist da noch Luft nach oben - am Ende des ersten Bandes nimmt die Geschichte eigentlich gerade erst Fahrt auf. Dafür entschädigen die zum Teil großformatigen Zeichnungen, die mal detailverliebt sind, aber oft auch einfach mit verschiedensten Formen und Mustern spielen. Berger reiht sich mit "Grün" jedenfalls in eine Riege junger Zeichner und Serien ein, die der Fantasy im deutschen Comic neuen Schwung verleihen.

Opa Micky erzählt von früher

Die gelungene Reihe französischer Hommage-Bände auf Micky Maus und Co. geht in eine neue Runde - und kann erneut überzeugen. "Die jungen Jahre von Micky" von Tébo erreicht zwar nicht ganz die innere Geschlossenheit und zeichnerische Eleganz des letzten Teils. Doch der Band überzeugt dafür mit hemmungslosem Schabernack und verrückten Einfällen. Auch der Ansatz ist interessant: Aus Micky Maus ist inzwischen Opa Micky geworden, mit dicken Brillengläsern und faltiger Stirn.

Etwas tattrig ist er, aber er schwadroniert fürs Leben gern. Urgroßneffe Norbert muss sich all die Geschichten von früher anhören. Und wie das mit dem Geschichtenerzählen so ist - da wird auch gern mal eine Schippe draufgelegt und übertrieben. Entsprechend überdreht sind die Erzählungen von Opa Micky, aber sie strotzen eben auch vor Witz, Slapstick und Abenteuer, denn Tébo versteht es immer wieder, Klischees ironisch zu brechen. Das spiegelt sich in seinen Zeichnungen wider, die den Figuren einen Cartoon-haften Anstrich verleihen, mit entstellten Grimassen und dehnbaren Körpern. Ein großes Vergnügen sind auch die detailreichen Doppelseiten, die es in jeder der fünf Geschichten gibt.

Man begegnet Goofy und Donald Duck, und natürlich Minnie, die Micky immer wieder aus den Klauen von Erzfeind Kater Karlo retten muss. Es geht in den Wilden Westen, in die Sümpfe der US-Südstaaten und in den Weltraum. Besonders bemerkenswert ist eine Geschichte, die im Ersten Weltkrieg spielt - Pilot Micky bekommt es hier abermals mit Karlo zu tun, der den Bösewicht mit Pickelhaube gibt. Es sind solche Freiheiten, die die Hommage-Bände zu einem besonderen Erlebnis machen. "Die jungen Jahre von Micky" mag stellenweise etwas albern sein, dafür eignet sich der Band hervorragend für Kinder und Erwachsene.

"Die jungen Jahre von Micky" bei Amazon bestellen.

Hochkultur und Roboter

Bei Tom Gauld wimmelt es nur so von klassischen Helden und Heldinnen. Denn er zeichnet seit Jahren wöchentlich einen Comicstrip für den Literaturteil des Guardian. Es geht um Jane Eyre und James Bond, um Autoren wie Herman Melville und die Probleme moderner Schriftsteller, um arrogante Buchhändler und hohe Bücherstapel, um Ideen für Krimis und Backrezepte von Franz Kafka. Jedes erdenkliche Literatur-Thema greift Gauld auf, zerlegt es und setzt es in dem ihm eigenen ironischen Ton wieder zusammen. Mit "Kochen mit Kafka" ist nun eine Sammlung seiner Strips auf Deutsch erschienen (Leseprobe).

Zu den Literatur-Comics kommen hier Arbeiten aus dem New Yorker oder der New York Times hinzu, in denen sich Gauld auch mit politischen Themen und Alltagsphänomenen befasst. Seinem schrägen Humor bleibt sich der Zeichner aber treu. Einerseits leben seine Strips von der Einfachheit der Darstellung. Andererseits hat Gauld eine Vorliebe, klassische Figuren mit der Moderne oder Fantasy-Themen zu konfrontieren. Da taucht eine zeitreisende Historikerin auf dem Schlachtfeld auf, erfährt Macbeth die Segnungen der SMS oder wird die Klassengesellschaft des 25. Jahrhunderts vorgestellt. Tom Gauld versöhnt klassische Bildung mit Nerd-Humor, Hochkultur mit Robotern und Zombies - und gehört in jede Bibliothek lesender Menschen.

"Kochen mit Kafka" bei Amazon bestellen.

Noir-Krimi an der Côte d'Azur

Klassisch geht es auch bei Nestor Burma zu. Schriftsteller Léo Malet widmete dem Pariser Privatdetektiv seit Anfang der 40er Jahre eine Krimireihe. Später zeichnete Jacques Tardi mehrere Comicadaptionen, inzwischen führt unter anderem Emmanuel Moynot die Reihe weiter. Dessen neuester Band, "Blüten, Koks und blaues Blut" (Leseprobe), spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Entsprechend kommen hier Fans klassischer Noir-Krimis auf ihre Kosten.

Die Atmosphäre allerdings ist sonnig, denn Burma reist nach Cannes, wo ihm ein Adliger zu seinem Schutz engagiert hat. Doch als der Detektiv an der Côte d'Azur eintrifft, erfährt er, dass sich sein Auftraggeber gerade das Leben genommen hat. Burma aber will sich nicht abwimmeln lassen und gerät auf die Fährte einer Falschgeld-Bande, trifft Drogendealer, jede Menge halbseidene Gestalten - und natürlich eine Femme fatale. Schnell fliegen hier Fäuste und ein paar Kugeln durch die Gegend, da ist Burma seinen US-Kollegen Philip Marlowe oder Sam Spade ebenbürtig. Doch der Band besticht neben seiner nostalgischen Atmosphäre auch durch die liebevolle Gestaltung der Nebenfiguren. Das tröstet über die zum Ende hin etwas vertrackte Geschichte hinweg.

"Blüten, Koks und blaues Blut" bei Amazon bestellen.

Der Beginn der Dichtkunst

Der erste Held? Das ist Gilgamesch. Das Epos um den Herrscher von Uruk gehört zu den ältesten Dichtungen der Menschheit, früheste überlieferte Versionen sind mehr als 3500 Jahre alt. Bei Jens Harder trifft das Werk auf eine recht junge Kunstform: den Comic. Basierend auf den erhaltenen Texttafeln erzählt er von der Freundschaft des titelgebenden Despoten und Halbgotts zum Naturmenschen Enkidu, von gemeinsamen Kämpfen und Prüfungen, von Enkidus Tod und Gilgameschs Wunsch nach Unsterblichkeit.

Harder kennt sich aus mit alten Stoffen. In einer großangelegten Reihe, von der bisher zwei Bände erschienen sind, erforscht er die Geschichte der Erde und die Evolution des Menschen. "Gilgamesch" ist nun sozusagen eine Auskopplung. Als Grundlage des gekürzten Textes dienen drei deutsche Versionen: vor allem eine Übersetzung von Albert Schott aus den 30ern, ergänzt durch Übertragungen von Hartmut Schmöckel (1966) und Raoul Schrott (2001).

Bewusst hat sich Harder jedoch dazu entschlossen, der ältesten Übertragung den Vorzug zu geben, um den Text nicht zu modern wirken zu lassen. Durch die Sprache will er den altertümlichen Charakter der Geschichte hervorheben. Er selbst spricht im lesenswerten Anhang von "umständlichen und ungelenken Formulierungen", die einen Teil des Zaubers ausmachten. Das ist allerdings auch das große Manko des Buchs: Die Verse lassen sich oft nur mit großer Konzentration lesen, will man den Sinn ganz erfassen. Das hemmt den Lesefluss ungemein, zumal der Blick zwischendurch immer wieder über die Bilder schweift.

Auch zeichnerisch ist Harder konsequent: Der Comic ist im Grunde ein langes Relief. Die Figuren sind ausschließlich aus seitlicher oder frontaler Perspektive zu sehen. Ihm sei es darum gegangen, zeichnerisch die Jahrtausende alten Reliefs oder Statuen zu zitieren und zum Leben zu erwecken, schreibt Harder - ohne sie aber zu imitieren. So wirken die Zeichnungen, deren Kolorierung dem Ocker gebrannter Steintafeln ähnelt, trotz ihrer Reliefartigkeit und formalen Strenge dynamisch. Sie ergänzen den Text, teilweise erlauben sie sich auch ironische Überspitzungen des Geschriebenen. Harders "Gilgamesch" ist keine publikumswirksame, leicht verdauliche Umsetzung des Stoffs, sie erfordert ein gehöriges Maß an Zuwendung. Aber sie ist eine Möglichkeit, sich mit dem Beginn der Dichtkunst neu auseinanderzusetzen. Und mit dem Vorbild aller Helden und Heldinnen dieser Welt.