Deutsches Energie-Startup"Wollen Fusionskraftwerk bis 2038 am Netz haben"

Nach dem Durchbruch bei der Kernfusion richtet sich der Blick auf eine mögliche Nutzung als Energiequelle. Daran arbeitet auch das Unternehmen Focused Energy aus Darmstadt. ntv.de spricht mit Mitgründer Professor Roth über den Zeitplan bis zum Kraftwerk und die Hürden auf dem Weg dorthin.

Mitte Dezember 2022 ist es so weit: Forscher in den USA verkünden einen Durchbruch bei der Kernfusion. Zum ersten Mal wird bei einer künstlichen Kernfusion mehr Energie erzeugt, als zu ihrer Zündung hineingesteckt wurde. Der Erfolg ist Wasser auf die Mühlen von mittlerweile Dutzenden Unternehmen, die sich an der Kernfusion versuchen. Eines davon ist Focused Energy aus Darmstadt. Wir sprechen mit Mitgründer und Physiker Professor Markus Roth darüber, wie schnell es mit der Nutzung der Kernfusion nun gehen kann, welche Probleme noch bestehen - und ob die Menschheit wirklich bereit ist für eine schier unerschöpfliche Energiequelle.

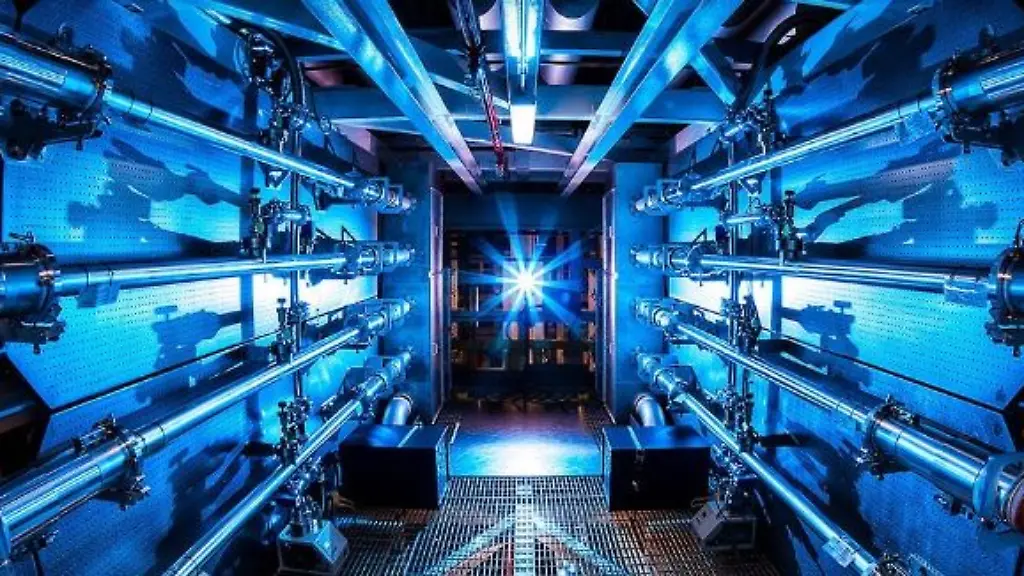

ntv.de: Herr Roth, in den USA wurde vor zwei Wochen ein Durchbruch bei der Kernfusion verkündet. Mittels Laserfusion wurde am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien erstmals mehr Fusionsenergie freigesetzt, als in Form von Laserlicht hineingesteckt wurde. Kernfusion gilt als grüne und potenziell unerschöpfliche Energiequelle. Ist die Menschheit nun also gerettet?

Markus Roth: (lacht) Wir sind der Sache ein Stück nähergekommen, würde ich sagen. Tatsächlich ist es für uns ein ganz großer Durchbruch. Es ist ein Meilenstein. Ein Ereignis, an das man eventuell in 50 Jahren zurückdenken wird. Wir vergleichen das mit dem ersten Flug der "Kitty Hawk" der Wright-Brüder …

… der erste Flug eines motorisierten Luftfahrzeugs, das schwerer als Luft ist, im Jahr 1903 …

… Man wusste vorher auch, dass man mit Tragflächen fliegen kann. Das hat Otto Lilienthal viel früher gezeigt. Und man wusste auch, dass man mit Propellern Sachen anschieben kann. Aber man hatte damals das erste Mal demonstriert, dass man vom Boden abheben und gesteuert fliegen kann.

Danach hat sich die Luftfahrt rasend schnell weiterentwickelt. Glauben Sie, dass sich nun eine ähnliche Dynamik bei der Kernfusion entfaltet?

Tatsächlich hat es das schon. Bereits nach dem erfolgreichen Fusions-Experiment am Lawrence Livermore National Laboratory im vergangenen Jahr, bei dem bereits 70 Prozent der Energie herausgeholt werden konnten, gab es sowohl in den USA als auch in vielen anderen Ländern einen Aufbruch bei Forschungslaboren, Regierungen, aber insbesondere auch in der Privatindustrie. Die Startup-Unternehmen, die in dem Bereich Kernfusion unterwegs sind, haben dadurch gewaltigen Rückenwind bekommen.

Sie selbst haben eines dieser Kernfusions-Startups mitbegründet: Focused Energy mit Sitz in Darmstadt und Austin im US-Bundesstaat Texas. Wie beim jüngsten Forschungserfolg in Livermore setzen sie auf Laserfusion. Kritiker sagen jedoch, dass die Anlage in den USA überhaupt nicht zum Kraftwerk taugt - für den Betrieb der Laser wird viel mehr Energie benötigt, als am Ende dabei rauskommt. Also eine Sackgasse?

Die Technologie, auf der die Anlage in Kalifornien basiert, stammt aus den 1980ern und ist nicht sehr weit weg vom ersten Laser aus dem Jahr 1960. Wir verwenden heute wesentlich effizientere Laser. Zudem setzt die Anlage in Livermore auf ein Verfahren namens Indirect Drive, bei dem 90 Prozent der Laserenergie verloren gehen, weil der Brennstoff nur indirekt bestrahlt wird. Bei Focused Energy setzen wir jedoch auf den Direct Drive, also die direkte Bestrahlung. Das spart jede Menge Energie. Noch effizienter ist unser Verfahren, weil wir den Brennstoff bereits kalt komprimieren und erst dann mit einem Ultrakurzpulslaser zünden. Die nötige Anlage ist dadurch kleiner und wesentlich effizienter als die jetzige in Kalifornien.

Aber bisher ist das ja noch Theorie. Wie weit sind Sie mit Ihren Forschungen?

Wir können zurückblicken auf circa 25 Jahre Forschung auf dem Gebiet. Wir haben das Verfahren der sogenannten protonenschnellen Zündung vor rund 23 Jahren entwickelt. Und seitdem haben wir weltweit an den großen Lasersystemen Experimente durchgeführt, die uns gezeigt haben, dass unser Ansatz aller Wahrscheinlichkeit nach funktioniert.

Bei Ihrem Ansatz, dem Direct Drive, gilt die Instabilität des Plasmas als großes Problem. Kann es sein, dass diese Art der Laserfusion am Ende gar nicht funktioniert?

Jedes Fusionsexperiment kämpft mit Instabilitäten. Es ist richtig, dass der Direct Drive anfälliger ist dafür, weil mit den Lasern direkt auf das Pellet mit dem Brennstoff gezielt wird. Dabei muss eine sehr gleichmäßige Bestrahlung sichergestellt sein. Aber die Lasertechnologie hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Und gerade unsere jüngsten Experimente haben gezeigt, dass wir einen Großteil dieser Instabilitäten massiv unterdrücken konnten.

Sie sind überzeugt davon, das Problem in den Griff zu bekommen?

Als Gründer eines Unternehmens bin ich natürlich davon überzeugt. Aber als Wissenschaftler bin ich ehrlich genug, zu sagen, dass das Ganze nicht risikofrei ist. Das gilt für alle Fusionstechnologien. Unsere bisherigen Experimente zeigen uns jedoch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das gibt uns den Elan, möglichst rasch fortzuschreiten.

Wie sehen Ihre nächsten Schritte auf dem Weg zur Fusion aus?

Wir wollen in den kommenden Jahren zwei Anlagen bauen. Zunächst eine kleine namens T-Star, mit der wir die grundlegende Physik untersuchen. Mit ihr sollen Hunderte Experimente am Tag möglich sein, womit wir sehr viel mehr Daten erhalten. Mithilfe moderner Machine-Learning-Algorithmen und Künstlicher Intelligenz wollen wir das Verfahren dann schnell optimieren. Im nächsten Schritt wollen wir eine Anlage mit dem Namen Super-Nova bauen. Diese soll bis zum Ende des Jahrzehnts zeigen, dass wir mit unserem Verfahren eine Fusion zünden können. In dieser Anlage wollen wir dann 30-mal so viel Energie erzeugen, wie wir reinstecken - und das alle drei Minuten.

Wenn Sie mal optimistisch schätzen müssten: Wann werden Sie das erste Fusions-Kraftwerk bauen, das deutsche Haushalte mit Strom versorgt?

Im Anschluss an die erste erfolgreiche Zündung wollen wir das erste Demonstrationstestkraftwerk bauen, das auch Elektrizität ans Netz liefern soll. Wir gehen davon aus, dass wir das bis 2037 oder 2038 am Netz haben.

Wie viel Energie könnte so ein Fusionskraftwerk liefern?

Wir wollen 100- bis 200-mal so viel Energie herausbekommen, wie wir hineinstecken. Eine einfache Rechnung: Bei einer Laserenergie von einem Megajoule und zehn Schüssen pro Sekunde gewinnen wir etwa zwei Gigawatt. Bei der Umwandlung der Fusionsenergie über einen Wasserkreislauf und eine Dampfturbine in Strom geht dann allerdings etwa die Hälfte der Energie verloren. Am Ende kommt also ein Gigawatt elektrischer Strom heraus. Davon fließen 100 Megawatt zurück ins Kraftwerk, um die Laser weiter am Laufen zu halten. Die restlichen 900 Megawatt würden dann als Elektrizität ins Netz gehen.

Wird Ihr Fusionsstrom denn preislich mit günstigem Strom aus Wind- und Sonnenkraft konkurrieren können? Bei der Gesamtkostenrechnung liegen diese bei manchen Anlagen bereits unter 4 Cent pro Kilowattstunde …

Wir haben einen Preis zwischen 4 und 6 Cent pro Kilowattstunde für unsere Fusionsenergie modelliert. Da liegen wir in einem Bereich, der das attraktiv macht. Wobei wir noch einen Vorteil gegenüber erneuerbaren Energien haben, denn diese benötigen Energiespeicher, was man bei den Kosten zusätzlich berücksichtigen muss. Fusionskraftwerke brauchen jedoch keine Energiespeicher, weil sie sich wie Gaskraftwerke schnell hoch- und runterfahren lassen.

Fusion gilt als grüne Energie, weil kein CO2 anfällt. Gleichzeitig sind radioaktive Stoffe im Spiel wie die Wasserstoffsorte Tritium, eine Komponente des Brennstoffs. Gibt es bei der Kernfusion am Ende die gleiche Sicherheitsdebatte wie bei existierenden Kernkraftwerken?

Es gibt bei der Fusion wichtige Unterschiede zur Kernkraft, etwa bei der Menge des radioaktiven Materials. In einem Kernkraftwerk befinden sich etwa 100 bis 130 Tonnen Uran und dessen Spaltprodukte im Reaktor. In unserem Fusionskraftwerk sind zu jedem Zeitpunkt nur maximal ein bis zwei Milligramm radioaktives Material im Reaktor, ein deutlicher Unterschied also. Die Gesamtmenge des radioaktiven Tritiums im Fusionskraftwerk liegt bei ein bis zwei Kilogramm, das meiste davon in Metallhydrid gebunden. Das ist eine Menge, die, sollte etwas passieren, so gering ist, dass die Evakuierungsgrenze nicht mal bis zum Zaun des Kraftwerkgeländes reicht.

Aber bei der Fusion entstehen auch Neutronen, welche das Material des Reaktors radioaktiv machen, wenn sie darauf treffen. Es fällt also auf Dauer radioaktiver Abfall an.

Aber wie viel, hängt entscheidend von dem Material ab, das verwendet wird. Wir arbeiten zurzeit mit Wolfram-Nanokugeln, dahinter Siliziumkarbid. Das ist eine Kombination, die sich schwer aktivieren lässt. Die Menge an Radioaktivität, die durch den Neutronenbeschuss entsteht, ist daher gering. Und wenn das Material radioaktiv geworden ist, klingt es innerhalb von wenigen Jahrzehnten wieder auf das Umgebungsniveau ab.

Endlager für hochradioaktiven Atommüll sind als keine nötig?

Nein.

Der noch im Bau befindliche internationale Fusions-Forschungsreaktor ITER in Südfrankreich basiert auf einem anderen Prinzip der Fusion, dem magnetischen Einschluss. Der Reaktortyp wird auch Tokamak genannt. Anders als bei der Laserfusion konnte damit bisher jedoch kein Energiegewinn demonstriert werden. Und ITER wird auch wegen der langen Bauzeit und hoher Kosten kritisiert. Kann man diese Anlage jetzt nicht einmotten?

Bei der Fusion gibt es zwei verschiedenen Ansätze und beide haben absolut ihre Berechtigung. Bei der Magnetfusion gibt es den Reaktortyp Tokamak wie bei ITER, aber auch den Stellarator. Letzterer zeigt mit dem Wendelstein 7-X in Deutschland fantastische Ergebnisse. Beides sind tolle Experimente, und wir müssen auf diesem Gebiet unbedingt weitermachen. Denn selbst wenn wir bis 2040 die ersten Laserfusions-Kraftwerke ans Netz bringen, wird der Energiebedarf der Menschheit bis 2050 wachsen. Und eine Technologie allein wird es nicht schaffen.

Warum nicht?

Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Wenn wir mit unserer Anlage erfolgreich sind, dann brauchen wir große Mengen an Präzisionsoptiken und Laserglas. Man kann allerdings nicht 200 Kraftwerke pro Jahr mit dieser Technologie ausrüsten, dafür fehlen einfach die Lieferketten. Auf der anderen Seite benötigen unsere Kollegen aus der Magnetfusion seltene Erden für die supraleitenden Spulen. Auch die können nicht aus dem Stand heraus 200 Reaktoren bauen. Das heißt, es wird auch hier einen Mix aus unterschiedlichen Technologien geben. Und dann ist es besser, wenn so viele dieser Technologien wie möglich erfolgreich sind.

Zum Schluss noch eine eher philosophische Frage: Wenn es tatsächlich klappen sollte mit der Kernfusion, stünden der Menschheit perspektivisch fast unbegrenzte Energiereserven zur Verfügung. Können wir überhaupt damit umgehen?

Das ist eigentlich eine Frage, die Sie einem Soziologen stellen müssten. Ich würde es mir als pathologischer Optimist wünschen. Wenn uns solche Energiemengen zur Verfügung stehen, würde ich mir wünschen, dass die Menschheit sich entschließt, damit das Chaos aufzuräumen, das sie in den letzten 100 Jahre angerichtet hat. Etwa könnten wir durch sogenanntes Enhanced Recycling, das viel Energie schluckt, Lithium aus Batterien und Rohstoffe aus Handys zurückgewinnen und bräuchten sie nicht mehr auf die Halde zu schmeißen. Wir könnten irgendwann auch aktiv anfangen, CO2 aus der Atmosphäre herauszuziehen, um es unterirdisch zu speichern. Ich würde mir wünschen, dass die Menschheit die Energie zum Guten einsetzt und den Teil der Natur, den wir zerstört haben, wieder renaturiert.

Mit Markus Roth sprach Kai Stoppel