Physik-Nobelpreis für DeutschenEr sah den Tanz um das Monster

Von Kai Stoppel

Von Kai Stoppel

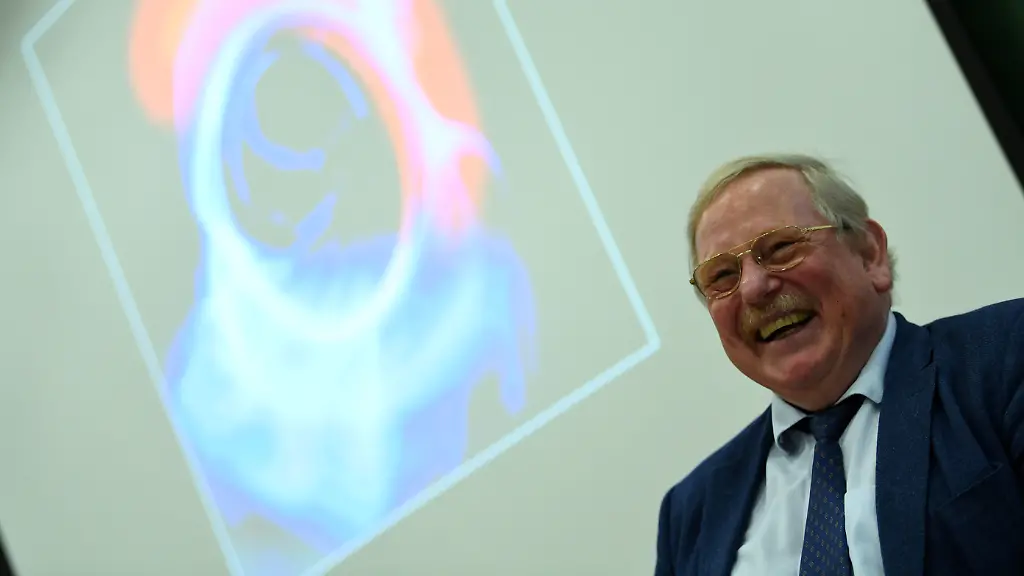

Was sich genau in der Mitte der Milchstraße befindet, war lange unklar - bis der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel zeigte: Es muss ein gigantisches Schwarzes Loch sein. Doch um dies zu beweisen, bedurfte es eines Tricks.

Die Erde kreist ein Mal pro Jahr um die Sonne. Die Sonne wiederum kreist ein Mal in rund 200 Millionen Jahren um die Mitte unserer Galaxie. Lange wusste man, dass sich dort irgendetwas Seltsames befindet - aber was genau, konnte nicht eindeutig belegt werden. Dass es sich dabei um ein gigantisches Schwarzes Loch handelt, konnte erst Anfang dieses Jahrhunderts der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) in Garching belegen.

Zusammen mit der US-Forscherin Andrea Ghez erhält Genzel für die Entdeckung als erster Deutscher seit 13 Jahren eine Hälfte des Nobelpreises für Physik verliehen. Die zweite Hälfte geht an den Briten Roger Penrose, der erkannte, dass die Bildung von Schwarzen Löchern eine robuste Vorhersage der Allgemeinen Relativitätstheorie ist.

Aber wie hatte Genzel das Massemonster im Zentrum der Milchstraße dingfest gemacht? Und vor allem - was war daran so schwierig? Schließlich ist das Schwarze Loch mit dem Namen Sagittarius A* vier Millionen mal so schwer wie die Sonne, also unvorstellbar massiv. Aber es ist eben ein Schwarzes Loch und sendet dadurch keine Strahlung aus. Würde man mit einem Raumschiff in seine Nähe kommen, würde man einen riesigen schwarzen Kreis sehen. Denn das Schwarze Loch hat einen Durchmesser von mehr als 20 Millionen Kilometern. Fast 2000 Erden würden nebeneinander aufgereiht hineinpassen.

Gas und Staub versperren die Sicht

Doch Sagittarius A* stellt Forscher noch vor weitere Probleme: Es sendet nicht nur keine Strahlung aus, sondern ist mit mehr als 26.000 Lichtjahren unglaublich weit von der Erde entfernt. Zudem wird der Blick auf die Mitte der Galaxie mit optischen Instrumenten von dichten Wolken aus Gas und Staub behindert. Jedoch können Infrarot- und Radiowellen diese durchdringen - so hatte man bereits in den 1930er Jahren eine Quelle von Radiowellen im Zentrum der Milchstraße ausgemacht.

Zwar verdichtete sich mit Beobachtungen in den folgenden Jahrzehnten der Verdacht, dass tatsächlich ein Schwarzes Loch Ursprung der Radiowellen sein könnte. Doch der letzte Beweis fehlte lange Zeit. Auch konnte nichts über die Masse und damit das Ausmaß des Schwarzen Lochs gesagt werden. Genzel und Ghez fanden einen anderen Weg: Sie konzentrierten sich nicht auf das Loch selbst, sondern auf die Wirkung seiner gewaltigen Schwerkraft. Das brachte schließlich den Durchbruch.

Denn ein Objekt, das so massiv ist wie Sagittarius A*, kann Sterne in seiner Nähe zum Tanzen bringen - und diese beobachteten Genzel und Ghez mit riesigen Teleskopen im Infrarotbereich. "Wir schauen uns mit höchster Präzision an, wie Sterne um einen nicht sichtbaren Punkt herumlaufen", sagte Genzel. So etwa den Stern S2, der - wie man heute weiß - in 16 Jahren einmal das Schwarze Loch umkreist. Bei seiner Annäherung an das Monster wird er dabei auf mehr als zwei Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. "Und wir vermessen diese Sternbahnen so präzise, dass wir sagen können: Das passt nicht mit der Newtonschen oder Keplerschen normalen Theorie zusammen, sondern wir brauchen dazu Einstein", erklärt Genzel.

Allerdings brauchte Genzel für seine Entdeckung viel Geduld: Es dauerte mehr als ein Vierteljahrhundert, bis er 2002 das Schwarze Loch endlich nachweisen und seine Größe abschätzen konnte. Dafür hatte er über viele Jahre unter anderem mit dem Very-Large-Teleskop der Europäischen Südsternwarte die Bahnen der Sterne im Zentrum der Milchstraße beobachtet.

Glückwunsch von der Kanzlerin

Die Nachricht von seinem Nobelpreis konnte Genzel zunächst gar nicht glauben. Er sei am Vormittag in einer virtuellen Konferenz gewesen, als das Telefon geklingelt habe. "Da sprach diese Stimme und sagte, "This is Stockholm"", erzählt der 68-Jährige. Das habe er wirklich nicht erwartet. "Es gibt den Spruch: Eine Qualität des Forschers, um den Nobelpreis zu gewinnen, ist, dass er langlebig ist." Seine Gefühlslage direkt danach: sehr emotional. "Ein paar Tränen waren auch dabei."

Sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek gratulierten dem deutschen Astronomen zu der Auszeichnung. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter mitteilte, lobte die Kanzlerin Genzels "bahnbrechende Leistung bei der Erforschung Schwarzer Löcher". Karliczek sagte, es sei "für uns alle ein ganz besonderer Tag". Die Ehrung für Genzel sei letztlich auch "für den gesamten Wissenschaftsstandort Deutschland eine Auszeichnung".

"Mich hat beeindruckt, dass Herr Genzel Fragen gestellt hat, die an den Kern der Sache gehen. Er hat weniger Wert darauf gelegt, immer nett und höflich zu sein, sondern war eher wissenschaftlich direkt", sagte Dieter Breitschwerdt, Astrophysiker an der Technischen Universität Berlin in einer Reaktion auf die Auszeichnung. "Die Abgabe des Preises an Genzel und Ghez sei hoch gerechtfertigt", findet Anton Zensus, Direktor am Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie. "Die Preise zeigen, dass die Gruppe aus den USA und die europäisch-deutsche Gruppe auf Augenhöhe forschen."

"Von nix kommt nix"

Geboren wurde Genzel 1952 im hessischen Bad Homburg, er studierte in Freiburg und Bonn und arbeitete später unter anderem in den USA. Schon sein Vater war Physiker - und ebenfalls Max-Planck-Direktor. Den Nobelpreis sieht der Astrophysiker auch als Ehre für sein ganzes Team. Jetzt dürfe man sich aber nicht darauf ausruhen und einschlafen. "Von nix kommt nix."

Die feierliche Überreichung der Auszeichnungen findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. Im vergangenen Jahr hatte der US-Kanadier James Peebles für seine grundlegenden Erkenntnisse zur Entwicklung des Universums die eine Hälfte des Physik-Nobelpreises erhalten. Die andere ging an die beiden Schweizer Michel Mayor und Didier Queloz, die den ersten Exoplaneten entdeckt hatten, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist. Genzel ist der sechste Deutsche seit 2000, dem der Physik-Nobelpreis zuerkannt wird. Insgesamt gibt es mehrere Dutzend deutsche Preisträger.