Igorts Berichte aus der Ukraine"Im Krieg werden Menschen zu Zombies"

Von Markus Lippold

Von Markus Lippold

Der Comiczeichner Igort hat zwei Jahre in der Ukraine gelebt, eine Ukrainerin geheiratet, hat dort Freunde und Verwandte. In seinem "Tagebuch einer Invasion" schildert er das Leid der Zivilisten nach dem russischen Überfall - und spricht mit ntv.de über Frieden und russische Kultur.

Als Russland im Februar 2022 die Invasion auf die Ukraine beginnt, klingelt bei Igort das Telefon. Sveta ist dran, sie berichtet von der Bombardierung von Dnipro. Später ruft Maksim an, dann Yuliya, das Telefon klingelt ohne Unterlass. Es sind Stimmen aus einem überfallenen Land. Sie erzählen vom Bombenhagel, von Fluchtplänen und Straßensperren, von Hunger und Angst. Igort hört zu, versucht zu helfen, wo er kann, notiert sich die Geschichten.

Igort heißt eigentlich Igor Tuveri und ist einer der bekanntesten italienischen Comickünstler. Dieser Krieg geht ihm nahe. Nicht nur, weil er zwei Jahre in der Ukraine gelebt und eine Ukrainerin geheiratet hat, in Dnipro, jener Stadt, die nun bombardiert wird. Dieser Krieg beschäftigt ihn auch, weil sein Name russisch ist, weil er mit russischer Musik und Literatur aufgewachsen ist. Die russische Kultur gehört bei ihm zur Familie, wie er selbst sagt.

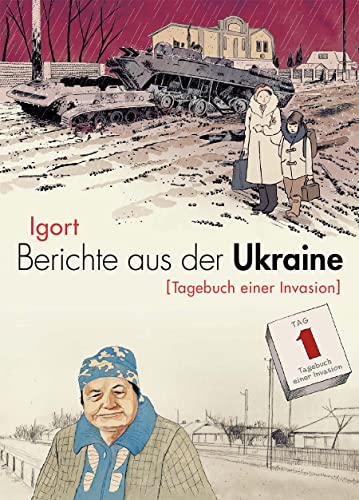

Bereits vor gut zehn Jahren hat er zwei Bücher herausgebracht: "Berichte aus der Ukraine" und "Berichte aus Russland". Da geht es einerseits um den Holodomor, um Repressionen während der Sowjetzeit, um die Narben, die bis heute sichtbar sind, andererseits um den Mord an Anna Politkowskaja, um die Tschetschenien-Kriege und Russlands Machthaber Wladimir Putin. Nun folgt ein dritter Comic: "Berichte aus der Ukraine. Tagebuch einer Invasion" (alle drei Bände bei Reprodukt).

"Im Krieg gibt es nichts Heroisches"

"Ich habe all die kleinen Geschichten von einfachen Menschen im Buch und versuche zu erklären, wie deren Leben durch den Krieg auf den Kopf gestellt wird", sagt Igort ntv.de. Pathetische, ironische, tragische oder komödiantische Bilder habe er Stein für Stein zusammengesetzt, er spricht von einer "Anti-Erzählung", gerichtet gegen die vereinfachten Versionen von Heldentum und Propaganda. "Geschichte muss von unten gesehen werden, nicht von oben. Nur so kann man verstehen, dass es nichts Heroisches im Krieg gibt, an Eroberung, Vergewaltigung oder der Zerstörung von Städten. Das ist nicht wie im Film."

Nichts in diesem Buch ist wie im Film. Igort erzählt von Babuschka Emilia, die keinen Besuch mehr bekommt, weil niemand in eine Straßensperre geraten will. Er erzählt von einer Krankenschwester, die eines Tages von ukrainischen Soldaten von der Arbeit abgeholt wird und nun in einem Feldlazarett arbeiten muss. Er erzählt von Anatolij, der sich nicht mehr aus dem Haus traut, von einem Zugführer, der nachts Nachschub an die Front bringen muss und von Mischa, der durch besetztes Gebiet aus der Ukraine flieht - an jedem Straßenposten könnte er einfach erschossen werden.

Als Ausgangspunkt nennt Igort ein dem sowjetischen Diktator Josef Stalin zugeschriebenes Zitat (wofür es aber keine Belege gibt): "Der Tod eines einzelnen Mannes ist eine Tragödie, aber der Tod von Millionen nur eine Statistik." In seinem Buch geht es um die Tragödie, um einzelne Menschen. "Ich wollte einen nach dem anderen zeigen: Freunde, Familienmitglieder, Menschen, die ich getroffen habe, als ich in der Ukraine war - wie sie leben, wie ihre Häuser zerstört wurden, wir ihr gesamter Alltag durch den Krieg gesprengt wurde."

Leidvolle Geschichten reihen sich aneinander, manche sind ein Kapitel lang, andere nur einen Absatz. Einem Tagebuch gleich variiert Igort seine Herangehensweise, setzt mal mehr auf Text, mal mehr auf Bilder, in denen düstere Rot- und Brauntöne dominieren, nächtliches Blau und tiefes Schwarz - Lichtblicke gibt es hier nicht. Dazwischen streut Igort Rückblicke ein, etwa auf den Holodomor, eine von Stalin herbeigeführte Hungersnot, ein Völkermord an Ukrainern. Er erzählt vom umstrittenen Unabhängigkeitskämpfer Stepan Bandera, von nationalistischen Splittergruppen und vom Azow-Regiment.

"Mir war es wichtig, auch die Widersprüche darzustellen, die Komplexität der Situation", erklärt Igort. "Ich versuche auch, die Geschichten der russischen Soldaten zu erzählen, um zu zeigen, wie Krieg den Alltag deformieren kann. Auch das Leben eines russischen Soldaten, eines Folterers, wird durch die Gewalt zerstört."

"Ich hasse Russland, während ich seine Kultur liebe"

Schon als er vor mehr als zehn Jahren in der Ukraine lebte, ist Igort angesichts der politischen Verhältnisse in Russland in einen Zwiespalt geraten, der sich mit den jetzigen Gräueltaten in der Ukraine verstärkt hat: "Die russische Kultur ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich hatte das Gefühl, dass ich Russland hasse, während ich seine Kultur liebe", sagt er. Die französisch-russische Autorin Galia Ackerman habe ihm geholfen, damit umzugehen, als sie zu ihm sagte: "Um Puschkin zu lieben ist es nicht nötig, Putin zu lieben." Seine Liebe für die russische Kultur habe sich deshalb "keinen Zentimeter geändert", Putin und die russische Bevölkerung seien nicht dasselbe.

"Dieser Krieg ist dumm", sagt Igort, er werde die Ukraine und Russland für ein Jahrhundert, vielleicht für Jahrhunderte spalten. "Politisch ist es eine totale Niederlage für Russland. Es hat das Gegenteil von dem erreicht, was es eigentlich wollte." Die ukrainischen Menschen würden Russland diesen Krieg nicht verzeihen.

Was sie nicht verzeihen werden, zeigt das Buch mit seinen schrecklichen Schicksalen. Viele davon sind sehr persönlich, aus dem Bekanntenkreis von Igort. Andere sind bekannt, etwa das Massaker von Butscha, das in einem eindrücklichen Kapitel geschildert wird. Igort verwendet hier nur spärlich Text, je zwei Bilder pro Seite sprechen für sich. Es sind dunkle, düstere Szenen: kaputte Häuser und zerstörtes Kriegsgerät, ermordete Menschen liegen auf den Straßen, manche mit Folterspuren. Die Zeichnungen sind Fotos aus Butscha nachempfunden, erlauben aber gleichzeitig eine gewisse Distanz, weil sie mit Perspektive und Tiefenschärfe spielen können.

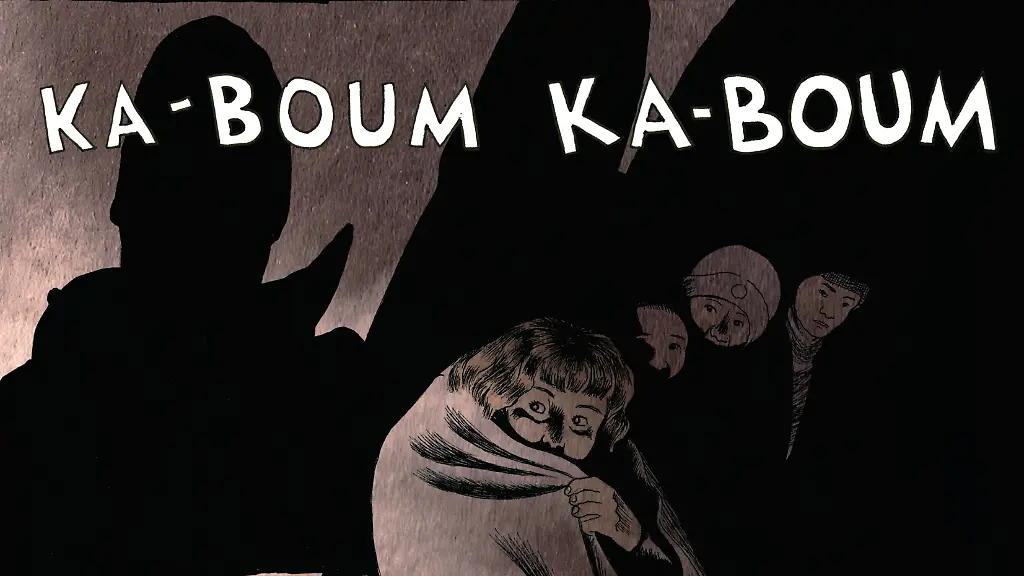

"Die Ukraine würde zugrunde gehen"

"Es gibt Dinge, die kann man nicht darstellen", sagt Igort über die Gräueltaten. Eine Zeichnung sei in gewisser Weise eine abstrakte Sprache, die nicht dieselbe Objektivität wie eine Fotografie hat. "Aber ich wollte das erzählen, was in den Geschichten von den Zeugen heraufbeschworen wurde, zum Beispiel die Dunkelheit, während der man terrorisiert wird und die russischen Soldaten in dein Haus eindringen. Man sieht nichts, während man vergewaltigt, getötet oder beraubt und das Leben für immer zerstört wird."

Das Buch ist keine leichte Kost. Angesichts des geschilderten Leids der Menschen stellt sich die Frage, ob es notwendig ist, dass die Ukraine weiterkämpft. "Ich kenne niemanden, der gegen Frieden ist", antwortet Igort. "Das Problem ist aber, realistisch zu sein. Wenn die Ukraine aufgibt, ist das kein Frieden, das ist Niederwerfung." Falle die Ostukraine mit ihrer Industrie an Russland, werde die Ukraine stark dezimiert. "Die Ukraine würde zur Insel inmitten des russischen Imperiums werden. Sie würde zugrunde gehen", so Igort. Einem Diktator wie Putin gehe es nur um Stärke, erklärt er, und fügt an: "Man muss stark sein. Um stark zu sein, muss die Invasion gestoppt werden. Um dies zu erreichen, muss die Ukraine Waffen bekommen, um sich verteidigen zu können."

In seinem Buch schildert Igort etwa die ersten 100 Tage der Invasion. Inzwischen sind es mehr als 400. Können sich Menschen an den Krieg gewöhnen? "Sie können sich an Krieg gewöhnen, weil sich Menschen außergewöhnlich leicht anpassen können", sagt Igort. "Aber sie sterben innerlich, im Krieg werden sie zu Zombies. Das ist schrecklich."

Er berichtet von Anatolij, der aus der Ukraine geflohen ist, über die Krim, Russland und Belarus. "Während der Reise gab es Checkpoints und nach jeder Kontrolle fehlten Menschen im Bus", erzählt Igort. "Wir wissen nicht, ob sie tot sind oder im Gefängnis sitzen." Über Lettland, Polen und Deutschland sei Anatolij schließlich nach Italien gekommen. "Als ich ihn sah, war er blass, fast weiß. Und er sprach nicht mehr. Es dauerte drei Wochen, bis er ein paar Worte sagte. Er möchte nicht über das sprechen, was er gesehen hat." Anatolij sei vor dem Krieg ein normaler Mensch gewesen. "Jetzt ist er eine Art Zombie. Er hat alles hinter sich gelassen und nun hat er nichts."