75 Jahre GrundgesetzWie standhaft ist die deutsche Verfassung?

Von Rebecca Wegmann

Von Rebecca Wegmann

Deutschland feiert den 75. Geburtstag der deutschen Verfassung. Das Grundgesetz ist eine Erfolgsgeschichte. Doch mittlerweile stellen Extremisten von rechts und links die Demokratie infrage wie nie zuvor. Wie standhaft ist das Grundgesetz?

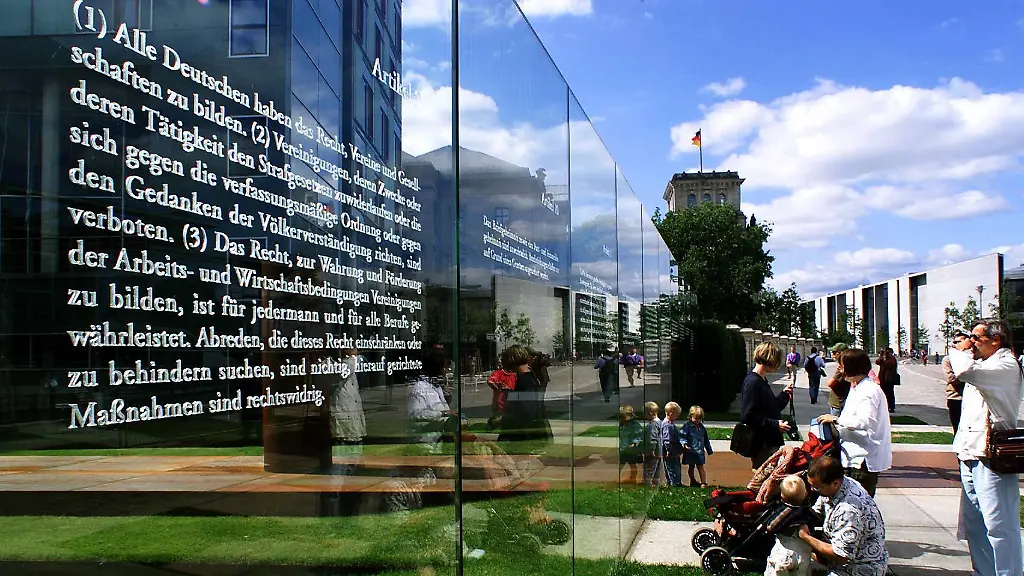

Mehrere Meter hoch ragen die Glaswände unweit des Reichstagsgebäudes. Die meisten Passanten hetzen vorbei, aber manche bleiben stehen. Sie lesen: "Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt." Es sind diese zwei Sätze, auf denen die Bundesrepublik errichtet wurde. Es sind die Sätze, die am Beginn des Grundgesetzes stehen.

Die ersten 19 Artikel benennen die Grundrechte: Meinungsfreiheit. Gleichheit vor dem Gesetz. Versammlungsfreiheit - um nur einige zu nennen. In der Urfassung von 1949 sind sie in die Glaswände eingraviert - eine Installation des israelischen Bildhauers Dani Karavan. Am 23. Mai 2024 wird das Grundgesetz 75 Jahre alt. Doch wie standhaft ist die deutsche Verfassung in Zeiten, in denen Populisten rechts und links mit ihren Parolen die Demokratie verleumden?

Verfassungsfeinde stürzen die Demokratie: Ein fernes Szenario?

Experten sehen eine Gefahr. Schon 2019 beschrieb der Verfassungsrechtler Maximilian Steinbeis in der "Süddeutschen Zeitung", wie schnell ein Populist - bekäme er bei einer Bundestagswahl die absolute Mehrheit - mit den Mitteln der Verfassung das Grundgesetz aushebeln könnte: innerhalb einer Legislaturperiode.

"Das Problem ist nämlich nicht, dass das System nicht perfekt ist, sondern dass autoritäre Populisten wie die AfD es darauf anlegen, es systematisch zu missbrauchen", sagt Emma Bruhn, Mitarbeiterin des Thüringen-Projekts, im Gespräch mit ntv.de. Das Thüringen-Projekt analysiert unter Steinbeis' Leitung am Beispiel dieses Bundeslandes, was passiert, wenn autoritär-populistische Parteien staatliche Macht in die Hand bekommen. "Auch eine noch so durchdachte Verfassung ist gegen diese Form des Missbrauchs nicht immun", sagt Bruhn. Ihr zufolge ist der Gedanke einer wasserdichten Verfassung illusorisch. "Eine Verfassung hat nicht einfach Lücken, die sich mit weiteren rechtlichen Normen schließen lassen. Vielmehr setzt unsere Verfassung an vielen Stellen auf freiwillige Zustimmung und Konsens."

Auch Andreas Voßkuhle, von 2010 bis 2020 Präsident des Bundesverfassungsgerichts, warnte zuletzt im "Tagesspiegel" vor Plänen der AfD. Die Partei ziele "auf eine grundsätzliche Systemveränderung" ab. Darin sieht Voßkuhle eine Bedrohung.

Im Gegensatz zu Bruhn, Steinbeis und Voßkuhle ist der Historiker Michael F. Feldkamp weniger sorgenvoll. Er sagt, Extremisten könnten zwar theoretisch das Grundgesetz aushebeln und die Demokratie kippen, indem sie Gewalt ausübten oder die Massen mobilisierten. "Aber einerseits haben wir für einen solchen Fall im Grundgesetz die Bundeswehr vorgesehen und anderseits haben wir auch das Bundesverfassungsgericht, um strittige Entscheidungen im Bundestag wieder einzusammeln."

Bundesverfassungsgericht: Wichtigster Hüter oder Achilles-Ferse?

Doch genau da könnte das Problem liegen: Seit 1951 ist das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe der wichtigste Hüter des Grundgesetzes. Wenn Bürger oder staatliche Organe ihre Grundrechte verletzt sehen, wenden sie sich an das Karlsruher Gericht. Das Bundesverfassungsgericht schützt das Grundgesetz. Doch wer schützt das Verfassungsgericht?

Schon 2019 sah Steinbeis im Verfassungsgericht den verletzlichsten Punkt der Demokratie: Sollte die AfD mehr als ein Drittel der Bundestagsabgeordneten stellen, könnte sie Einfluss auf die Auswahl der Richter in Karlsruhe gewinnen. Jede Neubesetzung von Richterstellen oder auch die Länge der Amtszeit könnte die AfD zu ihren Zwecken arrangieren.

"In Polen hat sich gezeigt, wie ein Verfassungsgericht mit wenigen Änderungen von Verfahrens- und Organisationsregeln auf Regierungslinie gebracht werden kann", sagte Michael Elchberger, der bis 2018 Richter am Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts war, dem "Tagesspiegel". "Aber nur ein unabhängiges und funktionsfähiges Gericht gewährleistet wirksamen Schutz."

Auch in Ungarn, der Türkei oder Israel hat es derartige Versuche gegeben. In Israel gingen Hunderttausende gegen die Justizreform auf die Straßen, auch weil Rechtswissenschaftler über Monate hinweg ehrenamtlich Aufklärungsarbeit in der Zivilbevölkerung geleistet hätten, so Verfassungsrechtlerin Bruhn. "Dieses Bewusstsein wollen wir auch in Deutschland schaffen."

Über neue Regeln das Bundesverfassungsgericht schützen?

Auch die Ampelregierung will das Bundesverfassungsgericht besser vor Einflussnahme schützen: Dafür sollen neue Regeln im Grundgesetz festgeschrieben werden. Bisher regelt nur ein einfaches Gesetz die Belange des Gerichts. Das ließe sich mit einfacher Mehrheit ändern.

Wären die Regelungen im Grundgesetz festgeschrieben, ginge das nicht. Das ist Teil des Selbstschutzes, den der Rechtsstaat sich gegeben hat: Während einfache Gesetze mit einfacher Mehrheit geändert werden können, müssen einer Änderung des Grundgesetzes mindestens zwei Drittel des Bundestages und des Bundesrates zustimmen.

Zwei Artikel des Grundgesetzes dürfen gar nicht verändert werden: Artikel 1 und 20 sind unantastbar. An der Würde des Menschen darf also nicht gerüttelt werden. In Artikel 20 steht, dass die Bundesrepublik eine föderale Republik, ein Sozial- und ein Rechtsstaat ist. Alle staatlichen Einrichtungen in Deutschland sind damit an Recht und Gesetz gebunden. Staatliche Willkür soll so ausgeschlossen werden.

Für eine Änderung im Grundgesetz bräuchte es aktuell also die Stimmen von Ampel- und Unionsfraktionen. Hinter den Kulissen laufen Gespräche zwischen den Parteien, ob das Bundesverfassungsgericht per Grundgesetz geschützt werden soll.

"Das Grundgesetz heute ist nicht mehr das von 1949"

Änderungen des Grundgesetzes sind selten, aber sie kommen durchaus vor. In 75 Jahren legten die Abgeordneten 67-mal Hand an. Bei der Wiederbewaffnung Mitte der 50er-Jahre. Oder 1968, als die Notstandsgesetze eingeführt wurden. Ein Widerstandsparagraf ergänzt seitdem Artikel 20. In Absatz 4 heißt es: "Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist." 1992 wurde das Asylrecht eingeschränkt.

Zwei Jahre zuvor, 1990, stellte sich eine besonders schwierige Verfassungsfrage: Wie sollten Bundesrepublik und DDR zusammenfinden? Was wir seitdem Wiedervereinigung nennen, war technisch gesehen lediglich ein Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Diese Möglichkeit hatten die Väter und Mütter des Grundgesetzes ursprünglich für das Saarland vorgesehen, das seit 1957 zur Bundesrepublik gehört. Für eine Wiedervereinigung hatte das Grundgesetz eigentlich andere Pläne: In dem Falle sollten sich die Deutschen eine neue Verfassung geben. Das passierte dann aber nicht. Zu sehr hatte sich das Grundgesetz bewährt.

"Das Grundgesetz heute ist nicht mehr das von 1949", sagt der Historiker Feldkamp. "Das Grundgesetz schreibt Rechtsstaatlichkeit vor. Aber eine solche Verfassung ist wie unser gesamtes Gesetzgebungswerk ein dynamischer Prozess. Es ist eine dynamische Verfassung, das heißt, sie entwickelt sich weiter."

Aus den Fehlern der Weimarer Verfassung lernen

1948 sollte der Parlamentarische Rat, der das Grundgesetz erarbeitete, jene Fehler der Weimarer Verfassung ausbessern, die die legale Machtübernahme und das Aushebeln der Demokratie durch die Nationalsozialisten ermöglicht hatten. "Hitler ist über Gesetze, genauer die Notverordnungen, an die Macht gekommen", sagt Feldkamp ntv.de. Deshalb sollte der Parlamentarische Rat die Machtverhältnisse genauer ausdifferenzieren und eine legale Abschaffung der Demokratie ausschließen. Die neue Republik sollte nicht mehr scheitern können.

Nach acht Monaten Beratung beschloss der Parlamentarische Rat am 8. Mai 1949 in Bonn das Grundgesetz. Der Name sollte angesichts der deutschen Teilung den vorläufigen Charakter der Verfassung bis zu einer Wiedervereinigung deutlich machen. In der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 1949 trat das Grundgesetz in Kraft. Damit war die Bundesrepublik Deutschland als freiheitlich-demokratischer und sozialer Rechtsstaat gegründet.

Politische Extreme und verfassungsfeindliche Parteien waren seither immer wieder im Bundestag vertreten. 1949 gab es mit der Sozialistischen Reichspartei (SRP) ein Nazi-Sammelbecken. Die SRP wurde 1952 als erste politische Partei vom Bundesverfassungsgericht verboten. 1956 folgte das Verbot der Kommunistischen Partei Deutschland (KPD). Es war das bislang letzte Verbot einer im Bundestag vertretenen Partei.

Auch die Partei des demokratischen Sozialismus (PDS), die heutige Linkspartei, sei 1990 mit dem Ziel der Abschaffung des bestehenden Regierungssystems in den Bundestag eingezogen, sagt Historiker Feldkamp. Heute sei die Linke im demokratischen Parteienspektrum angekommen. "Wir haben diese Parteien immer eingefangen und eine destruktive Politik marginalisiert", sagt Feldkamp. "Ich vertraue unseren demokratischen und verfassungsmäßigen Strukturen."

Emma Bruhn vom Thüringen-Projekt sagt, das Grundgesetz werde am besten dadurch gestärkt, "dass möglichst viele Menschen anerkennen: Wir brauchen diese Verfassung - und sind dafür auch bereit, auf die Straße zu gehen. Die Menschen dürfen den Schutz der Demokratie nicht an Justiz und Politik auslagern." Die Verfassung verteidigt sich nicht von allein, Politik und Gesellschaft müssen sich aktiv für ihre Wehrhaftigkeit einsetzen. Paragrafen allein genügen nicht.