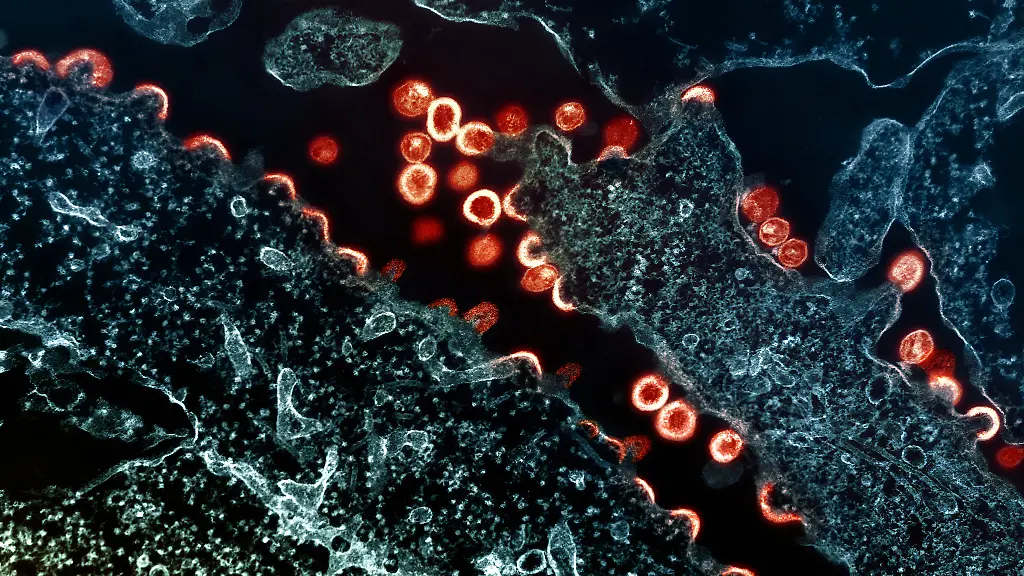

Möglicher Ersatz für ImpfungNeuer Antikörper zeigt große Wirksamkeit gegen HIV

Hoffnung auf neue HIV-Therapie: Forschende aus Köln finden einen Antikörper, der das Virus an seiner entscheidenden Bindungsstelle blockiert. Versuche bei Mäusen zeigen eine hohe Wirksamkeit. Experten sehen großes Potenzial für eine Anwendung beim Menschen.

Ein in Blutproben gefundener Antikörper bekämpft Kölner Forschenden zufolge unter Laborbedingungen erfolgreich zahlreiche HIV-Varianten. Das Team um Florian Klein von der Uniklinik Köln sieht Potenzial dafür, dass der Antikörper, präventiv verabreicht, eine HIV-Infektion verhindern könnte. Klarheit wird allerdings erst eine langwierige Abfolge klinischer Studien bringen. Bislang gibt es keine Impfung, die vor einer HIV-Infektion schützt.

Das Forschungsteam hatte Blutseren von 32 sogenannten Elite-Controllern aus verschiedenen Ländern untersucht. Dabei handelt es sich um - sehr selten vorkommende - Menschen, deren Immunsystem es schafft, eine HIV-Infektion dauerhaft in Schach zu halten. Sie weisen eine sehr niedrige oder sogar nicht nachweisbare Viruslast auf, ohne mit antiretroviralen Medikamenten behandelt zu werden.

Ein Antikörper besonders wirksam

Elite-Controller haben eine besonders starke und breit wirksame Antikörperantwort gegen das Virus. Aus dem Blut der 32 einbezogenen Probanden wurden insgesamt 831 verschiedene Antikörper extrahiert und auf ihre Wirksamkeit gegenüber 337 HIV-1-Subtypen getestet. Nur ein Antikörper mit dem Namen "04_A06" neutralisierte Viren besonders effizient, wie das Team im Fachjournal "Nature Immunology" berichtet. Er habe zudem mehr als 95 Prozent der getesteten HIV-1-Varianten hemmen können.

Wenn ein Antikörper ein Virus erfolgreich neutralisiert, bedeutet das, dass der Antikörper an spezifische Strukturen auf der Virusoberfläche bindet, die für das Virus entscheidend sind, um in Wirtszellen einzudringen und sich zu vermehren. Der Erreger wird dadurch in seiner Infektionsfähigkeit gehemmt und kann keine Zellen infizieren, was die Ausbreitung der Infektion im Körper verhindert.

Virus kann sich nicht weg-mutieren

"04_A06" blockiert die CD4-Bindungsstelle am HI-Virus, mit der das Virus während einer Infektion an körpereigene Immunzellen bindet, sie für seine Replikation nutzt und so auf lange Sicht das Immunsystem schwächt. Der Antikörper sei nicht anfällig für bekannte Mutationen, die diese CD4-Bindungsstelle betreffen und dem Virus eine Flucht vor wirksamen Immunantworten bieten, so die Forschenden.

In Experimenten mit humanisierten Mäusen, die mit einem HIV-1-Virusstamm (YU2) infiziert waren, unterdrückte eine Behandlung mit "04_A06" das Virus vollständig. Als humanisiert werden genetisch veränderte Mäuse bezeichnet, die ein menschliches Immunsystem oder andere menschliche Komponenten besitzen.

"Großes Potenzial für Anwendungen"

Die Forschenden um Klein sehen Möglichkeiten für eine wirksame Behandlung und Prävention von Infektionen mit HIV-1, dem weltweit häufigsten und am stärksten verbreiteten HIV-Typ. HIV-2 ist hauptsächlich in Westafrika verbreitet.

Es seien bereits einige breit neutralisierende, gegen die CD4-Bindungsstelle gerichtete Antikörper gefunden worden, erklärte Alexandra Trkola von der Universität Zürich zu den Ergebnissen. "04_A06" sei definitiv ein außerordentlich potenter Vertreter dieser Gruppe und habe deswegen großes Potenzial sowohl für eine präventive als auch für eine therapeutische Anwendung.

"Eignet sich theoretisch zur Therapie"

Die Fähigkeit der Antikörper, Viren zu neutralisieren, lag Kleins Team zufolge bei über 90 Prozent. Dies sei ein sehr hoher Wert, meint Christoph Spinner vom Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München (TUM), der selbst nicht an der Studie beteiligt war. "Damit eignet er sich theoretisch zur Prävention und Therapie einer HIV-Infektion." Die Wirksamkeit von Präexpositionsprophylaxe oder Therapie liege bei 95 bis mehr als 99 Prozent.

Dem Forschungsteam um Klein sei ein wichtiger und unverzichtbarer erster Schritt gelungen, kommentierte Spinner, der Weg zu einer potenziellen klinischen Nutzbarkeit sei allerdings noch lang. Die in Laboranalysen gewonnenen Daten könnten nicht direkt auf das echte Leben übertragen werden, betonte Spinner. Vielmehr lieferten sie die Grundlage für jetzt notwendige Studien zu Dosisfindung, Verträglichkeit und Wirksamkeit des Antikörpers. Aktuell lasse sich noch nicht vorhersagen, ob der Antikörper sich auch im klinischen Einsatz bewähren werde, sagte Trkola. "Die Vorzeichen sind auf jeden Fall vielversprechend."

Schwieriger Kampf gegen Aids

Der Kampf gegen die Immunschwächekrankheit Aids ist global gesehen eine der größten medizinischen Herausforderungen. Noch immer stecken sich rund 1,3 Millionen Menschen pro Jahr mit HIV an. Wenn eine Infektion nicht behandelt wird, schwächt das Virus das Immunsystem so stark, dass lebensgefährliche Krankheiten auftreten. Bisher gibt es Arzneimittel, die bei infizierten Menschen die Vermehrung des Virus hemmen, sodass die Krankheit nicht ausbricht. Außerdem können Menschen mit erhöhtem Infektionsrisiko Medikamente nehmen, die vor einer Ansteckung schützen.

An Impfstoffkandidaten wird seit vielen Jahren geforscht - schwierig ist das vor allem, weil das HI-Virus in vielen verschiedenen Varianten vorkommt und sich vergleichsweise schnell verändert. Eine weitere Herausforderung ist, dass ein Impfstoff die Infektion vollständig verhindern und - anders als etwa bei Grippe oder Covid-19 - nicht nur abschwächen muss. Eine kurzfristige oder leichte Infektion trotz Impfung darf nicht möglich sein, da das sich im Körper einnistende Virus direkt das Immunsystem angreifen würde.

Ebenfalls in weiter Ferne scheint eine Heilung. Sie scheitert vor allem an den Reservoirs, die der Erreger im Körper anlegt, etwa in Darm, Gehirn und Lymphknoten. Auch wenn eine antivirale Therapie die Zahl der Viren im Blut unter die Nachweisgrenze drückt, verbleiben in diesen Reservoirs inaktive Proviren, die von den Medikamenten nicht erreicht werden. Wird die antivirale Therapie abgesetzt, können diese Proviren wieder aktiv werden, sich vermehren - und die Infektion flammt wieder auf.