Ungelöste Rätsel der PhysikRekord-Antimaterie-Kern hilft bei Suche nach Dunkler Materie

Von Klaus Wedekind

Von Klaus Wedekind

Ein Forscherteam entdeckt bei einem Experiment den bisher schwersten Atomkern aus Antimaterie. Dies könnte neue Hinweise für die Suche nach der Dunklen Materie liefern, deren Existenz vermutet wird, aber bisher nicht nachgewiesen werden konnte.

Antimaterie gibt der Wissenschaft bis heute große Rätsel auf. Man geht davon aus, dass beim Urknall ebenso viel davon entstand, wie von "normaler" Materie. Trotzdem gibt es kaum Antimaterie. Ein Forscherteam der STAR-Kollaboration versucht den Ursachen dieser "Asymmetrie" durch Experimente mit dem Teilchenbeschleuniger des Brookhaven National Laboratory in den USA auf die Spur zu kommen. Dabei haben sie jetzt den bisher schwersten Atomkern aus Antimaterie entdeckt, wie sie in einer im Fachmagazin "Nature" veröffentlichten Studie beschreiben. Geleitet wurde die Arbeit von Forschern des Instituts für moderne Physik (IMP) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften.

Bedingungen wie beim Urknall

Wenn im Teilchenbeschleuniger Atomkerne bei nahezu Lichtgeschwindigkeit kollidieren, entstehen für kurze Zeit ähnliche Bedingungen, wie sie wenige Millisekunden nach dem Urknall herrschten, unter anderem extreme Temperaturen und Drücke. Bei jeder Kollision entstehen Tausende neue Materie- und Antimaterie-Teilchen.

Materie und Antimaterie haben im Prinzip die gleichen elementaren Bauteile, aber die Teilchen haben eine entgegengesetzte elektronische Ladung. So trägt etwa das Elektron eine negative und sein Antiteilchen, das Positron, eine positive elektrische Ladung.

Sechs Milliarden Kollisionen, 16 Treffer

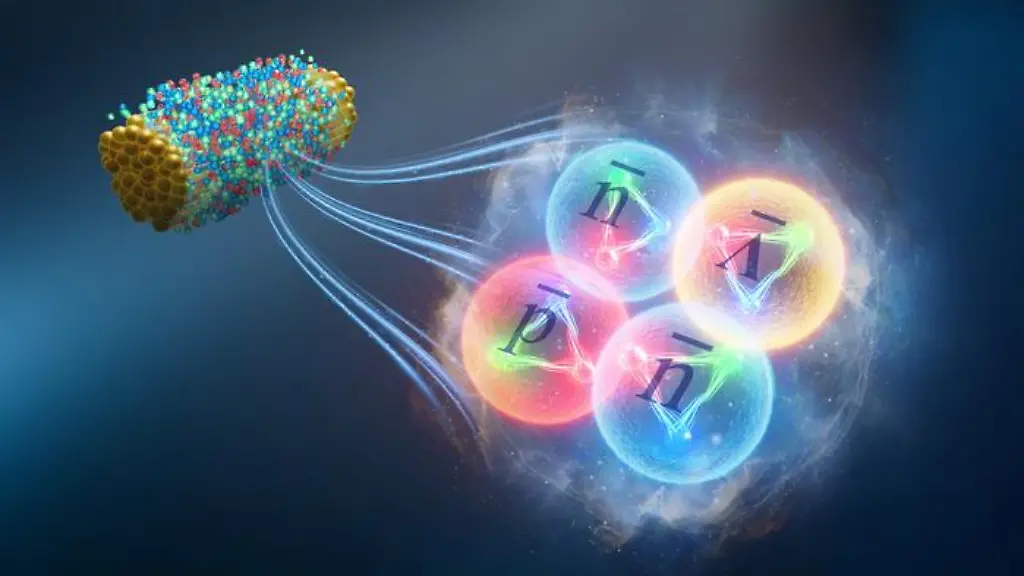

Das Team der STAR-Kollaboration habe für ihr Experiment rund sechs Milliarden Gold-Atomkerne zusammenprallen lassen, erklärt "Welt der Physik". Die Teilchen sausten in einem Magnetfeld durch Gas, wobei sie messbare Spuren unterschiedlicher Dicke hinterließen, beschreibt "The Conversation" das Experiment. Außerdem bögen sich diese Spuren im Magnetfeld, wobei dies Materie und Antimaterie in entgegengesetzte Richtungen täten.

Der neu entdeckte Kern wurde als Antihyperwasserstoff-4 bezeichnet. Er besteht aus einem Antiproton, zwei Antineutronen und einem Antihyperon. Normalerweise hat ein Atomkern drei Neutronen. Wird eines davon durch ein Hyperon ersetzt, ist er schwerer. Das Gleiche gilt bei Antimaterie, und in diesem Fall handelt es sich sogar um den bisher schwersten und exotischsten Kern.

Exotisch bedeutet hier vor allem selten. Die Bedingungen dafür, dass sich freigesetzte Teilchen zu Antihyperwasserstoff-4 zusammenfinden, treten so selten auf, dass die Wissenschaftler gerade mal 16 dieser Atomkerne fanden.

Im nächsten Schritt verglichen die Forschenden die Lebensdauer von Antihyperwasserstoff-4 mit der von Hyperwasserstoff-4, also dem entsprechenden Atomkern aus "normaler" Materie. Dabei stellten sie keinen Unterschied fest.

Dies bestätigt aktuelle physikalische Modelle, wonach Materie und Antimaterie-Teilchen einander vernichten und nur Strahlung übrigbleibt, wenn sie aufeinandertreffen. Das Ergebnis liefert aber keine neuen Erkenntnisse darüber, wie es zur "Asymmetrie" kam. Denn demnach hätten sich Materie und Antimaterie nach dem Urknall gegenseitig komplett auslöschen müssen.

Daten für Suche nach Dunkler Materie

Möglicherweise hilft aber die Entdeckung der STAR-Kollaboration dabei, ein anderes, noch größeres Rätsel zu lösen: das der Dunklen Materie. Sie konnte bislang nicht direkt nachgewiesen werden, aber nur mit ihrer Existenz lassen sich Bewegungen von Sternen und Galaxien erklären. Unter anderem ist in Spiralgalaxien die Dichte der Masse im Zentrum größer als an den Rändern. Die Umlaufgeschwindigkeiten der Sterne müsste daher nach außen hin abnehmen, was sie aber nicht tun. Es muss also eine weitere, unsichtbare Materie existieren.

Die Wissenschaft geht aktuell sogar davon aus, dass mehr als 80 Prozent der gesamten Masse im Weltraum aus Dunkler Materie besteht. Aber obwohl sie eine entscheidende Rolle dabei spielt, das Universum so zu formen, wie wir es kennen, weiß man bisher nicht, woraus sie besteht.

Wichtige Unterscheidung

Licht ins Dunkel soll unter anderem ein Experiment an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) bringen, für das die Entdeckung der STAR-Kollaboration wertvolle Daten liefern kann. Das Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) misst hochenergetische Teilchen aus dem Weltraum. Dazu nutzt es einen starken Magneten, um die Flugbahnen der vorbeifliegenden Teilchen zu biegen. Wie im Teilchenbeschleuniger tun dies Materie und Antimaterie in entgegengesetzten Richtungen.

Das AMS sucht speziell nach Antihelium, das einer Theorie zufolge bei der Kollision von zwei Dunkle-Materie-Teilchen entsteht. Das Gleiche kann aber auch passieren, wenn kosmische Strahlung mit hoher Energie auf Materie trifft.

Um die kosmische Quelle von Antihelium unterscheiden zu können, hat bereits ein Experiment mit dem Teilchenbeschleuniger am Kernforschungszentrum CERN wertvolle Informationen geliefert. Sie ließen Protonen - den Hauptbestandteil von kosmischer Strahlung - und Bleiatome mit sehr hoher Geschwindigkeit aufeinanderprallen. Dabei ermittelten sie die Wahrscheinlichkeit, mit der die entstandenen Antihelium-3-Kerne in Wechselwirkungen mit Materie oder Strahlung traten. So soll es möglich sein, die beiden möglichen Antihelium-Quellen auseinanderzuhalten und zu möglichen Ursprungsregionen zurückzuverfolgen.