Gerinnung und EntzündungCoronavirus unternimmt Großangriff auf Gefäße

Von Solveig Bach

Von Solveig Bach

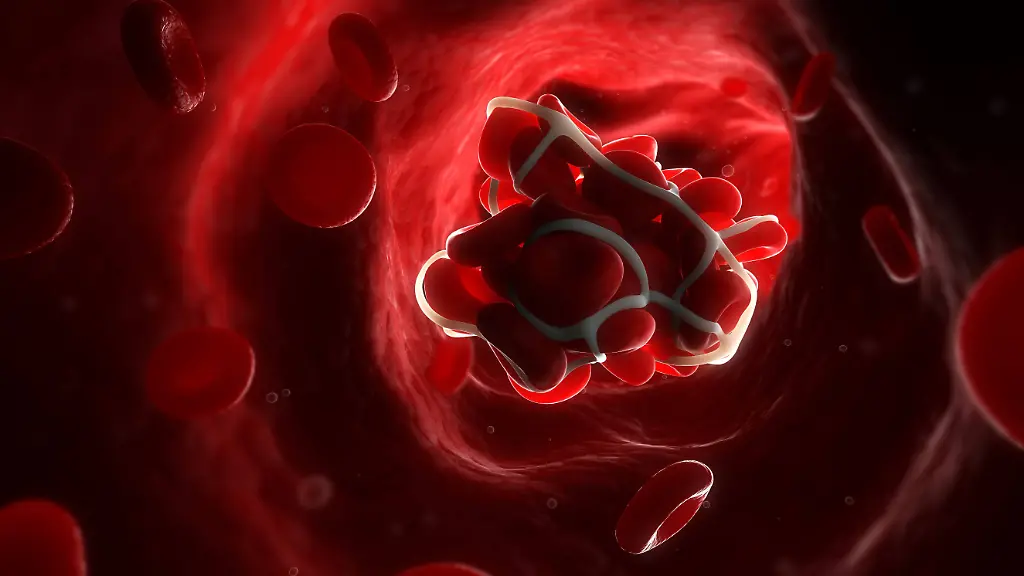

Viele der schweren Covid-19-Verläufe gehen mit Thrombosen und Lungenembolien einher. Offenbar attackiert das Coronavirus vor allem die Innenwände der Blutgefäße. Mit äußerst weitreichenden Folgen.

Patienten, die wegen Lungenschäden nur schwer atmen können und deren Sauerstoffsättigung im Blut deutlich unter den Normwerten von 94 bis 98 Prozent liegt: Auf den ersten Blick schien es logisch, Covid-19 als Atemwegserkrankung zu sehen. Doch nach mehr als einem Jahr Pandemie und Millionen Erkrankten weltweit ist klar, so leicht lässt sich diese Krankheit nicht kategorisieren.

"Schon in der ersten Phase der Pandemie kamen Publikationen, dass viele der schweren Verläufe mit dem Auftreten von Thrombosen und Lungenembolien verbunden sind", erinnert sich Markus Steinbauer. "Das hat uns damals schon bewogen zu sagen, wir haben hier keine respiratorische Erkrankung, sondern wir haben wahrscheinlich eine Erkrankung, die über unklare Mechanismen zu Beschädigungen oder Thrombosen im Gefäßsystem führt", sagt der Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie am Krankenhaus Barmherzige Brüder in Regensburg im Gespräch mit ntv.de.

Nur welche Mechanismen das sind, war im Frühjahr 2020 noch recht unklar. Bei vielen Covid-19-Patienten sahen die behandelnden Ärzte Komplikationen in den Blutgefäßen, wie Lungenembolien, schwere Durchblutungsstörungen in Beinen und Armen oder Schlaganfälle. "Schon im April 2020 war beispielsweise ein wichtiger Prognoseparameter für einen schweren Krankheitsverlauf das D-Dimer", erzählt Steinbauer. Das ist ein Laborwert, der normalerweise das Auftreten von Gefäßerkrankungen oder Thrombosen anzeigt. "Wir wussten schon, wenn das D-Dimer hoch ist, dann geht der Patient häufiger stationär und braucht auch häufiger eine Intensivbehandlung", so Steinbauer. Daraufhin wurden Gerinnungshemmer in die Medikation mit aufgenommen. Seit dem Sommer 2020 gab es dann die Empfehlung, auch bei Patienten, die schon ambulant einen schwereren Verlauf zeigen, die Thromboseprophylaxe einzusetzen. Bei den Patienten, die wegen schwerer Symptome stationär im Krankenhaus aufgenommen wurden, wurden diese Medikamente in höheren therapeutischen Dosierungen gegeben. Unter anderem diese Maßnahmen, die sonst bei Herz- Kreislauferkrankungen ergriffen werden, senkten Steinbauer zufolge die Sterblichkeit der Patienten erheblich.

Entzündungen bei Kindern

Eine weitere Spur, die die Mediziner verfolgten, ergab sich aus besonderen Krankheitsentwicklungen bei Kindern. Bei ihnen zeigten sich Gefäßentzündungen in Haut, Herz, Magen-Darm-Trakt, Schleimhäuten, Lunge, Leber oder Nieren, die sonst eher bei Autoimmunerkrankungen auftreten. Zunächst wurden diese Symptome mit dem Kawasaki-Syndrom in Verbindung gebracht. Inzwischen werden sie als MIS-C klassifiziert, abgeleitet von der englischen Krankheitsbezeichnung "Multisystem Inflammatory Syndrome in Children" - Multisystem-Entzündungssyndrom bei Kindern.

Unterdessen wurden die Corona-Viren zudem im Endothel nachgewiesen, also der inneren Haut der Blutgefäße. Das Endothel erfüllt eine wichtige Schutzfunktion. Es produziert notwendige Bestandteile, die für die menschliche Blutgerinnung gebraucht werden, spielt bei Entzündungsprozessen eine wichtige Rolle und hilft dabei, neue Gefäße zu bilden. Außerdem regulieren Endothelzellen den Stoffaustausch zwischen Gefäß und Gewebe sowie die Gefäßweite, was den Blutdruck beeinflusst, schreibt Gefäßmediziner Sven Hausen in einem Fachbeitrag. Steinbauer zufolge war dies der Punkt, an dem klar war: "Das Virus entfaltet nicht nur in den Lungen, sondern im gesamten Körper seine Wirkung." Und die kann äußerst zerstörerisch sein.

Die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse hatten meist Auswirkungen auf die Behandlung von Covid-19-Patienten, die in den vergangenen Monaten ständig optimiert werden konnte. Im Regensburger Krankenhaus Barmherzige Brüder hat sich dadurch die Sterblichkeit der auf Intensivstation behandelten Patienten von etwa 50 Prozent auf inzwischen 25 bis 30 Prozent der Patienten verringert, schätzt Steinbauer. Außerdem veränderte sich durch die Erkenntnisse das Verständnis der Krankheit. So wird auch klarer, warum Raucher, Menschen mit Bluthochdruck oder schlecht eingestellte Diabetiker zu den besonderen Covid-Risikogruppen gehören. Sie alle haben bereits ein Grund-Risiko für die Gefäßgesundheit.

Auch die zunächst rätselhaften Symptome, die in allen Körperregionen auftraten, werden durch die Erkenntnisse erklärbarer, weil die Blutgefäße ja den gesamten Körper durchziehen. Breitet sich das Virus entlang des Endothels aus, kann dies bei Patienten zu einer generalisierten Gefäßentzündung führen: der Endotheliitis. Möglicherweise lassen sich auch einige Long-Covid-Symptome mit Schäden am Gefäßsystem erklären. Diesen Schluss legt eine Studie von Wissenschaftlern um Florence WJ Chioh aus Singapur nahe, die im Blut genesener Covid-Patienten erhöhte Spiegel zirkulierender Endothelzellen, sogenannter CECs, nachwiesen. Sie vermuten, dass ein auch nach der Genesung anhaltender, überaktiver Zustand des Immunsystems der Grund dafür sein könnte. CECs sind ein Zeichen für die endotheliale Dysfunktionen, die mit vielen Gefäßerkrankungen, wie Herzinfarkt, Schlaganfall, der Einlagerung von Plaques in die Gefäßinnenwände und Gefäßentzündungen in Verbindung steht.

Wieder neue Fragen

Forscher aus den USA und China legen sich auch deshalb in einem in der Fachzeitschrift "Circulation Research" veröffentlichten Fachartikel auf die Einschätzung fest, dass Covid-19 eine Gefäßerkrankung ist. Denn Sars-CoV-2 greife das Gefäßsystem auf zellulärer Ebene an und schädige es. Diese Klassifizierung teilen viele Gefäßexperten, auch Steinbauer.

Allerdings ist es wie so oft bei Sars-Cov-2: Jede eindeutige Erkenntnis ist mit weiteren Fragen verbunden, auf die es noch keine Antwort gibt. Im Fall der US-amerikanischen und chinesischen Forscher ist es die Tatsache, dass das von ihnen erstellte "Pseudovirus" zwar von der klassischen Sars-CoV-2-Krone aus Spike-Proteinen umgeben war, jedoch kein tatsächliches Virus enthielt. Trotzdem führte es bereits am Tiermodell zu einer Schädigung der Lunge und der Arterien. Gewebeproben zeigten zudem eine Entzündung in den Endothelzellen. Die Wissenschaftler sehen dies als Beweis dafür, dass das Spike-Protein allein ausreicht, um eine Krankheit zu verursachen.

Steinbauer zufolge liefert das Paper vor allem eine Antwort darauf, wie die entzündlichen Prozesse im Endothel zustande kommen - offenbar durch die Einwirkung des Spike-Proteins, das die Zellen durch Bindung an die ACE2-Rezeptoren beschädigt. Das Angiotensin-konvertierende Enzym 2 wird hauptsächlich von Zellen der Lunge produziert, wo es an der Zelloberfläche als Eintrittspforte für das Virus dienen kann. Das würde erklären, warum die Schädigungen zuerst vor allem in den Lungen von Covid-19-Patienten sichtbar wurden.

Die physiologische Funktion von ACE2 besteht im Abbau des blutdrucksteigernden Hormons Angiotensin I. Indem das Spike-Protein die Bindung an den ACE2-Rezeptor beschädigt, stört es die entsprechende Signalübertragung. Die Informationen, welche Gefäßweiten reguliert werden müssen, werden nicht mehr richtig weitergegeben. Ähnlich scheint es sich mit den Gerinnungsparametern im Blut zu verhalten.

Verschiedene Gerinnungsparameter

Für Steinbauer ist jedoch noch unklar, ob die Thrombosen bei Covid-Patienten "nun Störungen der plasmatischen Gerinnung zuzuordnen sind oder auf der zellulären Ebene mit einer Wirkung auf das Endothel zu suchen sind". Auch dabei kommen schon existierende Studienergebnisse ins Spiel. So zeigten Patienten, die wegen Herzkreislauf-Erkrankungen bereits ASS als Gerinnungshemmer einnahmen, seltener schwere Covid-Verläufe als die, die kein ASS nahmen.

ASS wirkt jedoch auf die Thrombozyten im Blut, beeinflusst also die zelluläre Blutgerinnungsantwort, indem sie das Ankleben der Blutplättchen an einem geschädigten Endothel anlagern und verkleben. "Die klinisch häufiger auftretenden Thrombosen und Embolien in Venen sind jedoch der plasmatischen Seite zuzuordnen", beobachtet der Regensburger Gefäßexperte. Dabei wird die Gerinnung über Proteine, die im Blut sind, gesteuert. Und noch ist nicht ausreichend erforscht, wie das Coronavirus in diesen Prozess eingreift.

"Wir müssen herausfinden, was auf molekularer Ebene passiert. Wenn man das herausfindet, hat man vielleicht Hinweise, wie bestimmte Signalketten ausgelöst werden und möglicherweise den Krankheitsbeginn auslösen", sagt Steinbauer. Diese könnte man nach weiterer Forschung medikamentös oder molekularbiologisch unterbrechen.

Konsequenzen für Impfung?

Und noch eine Frage drängt sich nach der Studie auf. Wenn schon das Spike-Protein allein Schaden anrichten kann, was bedeutet das für die Impfstoffe, in denen das Spike-Protein genutzt wird, um dem menschlichen Körper das Coronavirus "beizubringen"? Georg-Christian Zinn, der Direktor des Hygienezentrums Bioscientia sagte dazu bei ntv: "Natürlich hängt an diesen Spike-Proteinen immer noch ein Virus, der eben zusammen mit den Spike-Proteinen die Zellschädigung verursacht." Normalerweise dauere es auch nur "wenige Stunden bis Tage", bis diese Spike-Proteine abgebaut werden. Die Proteine verteilten sich zudem nur relativ lokal in der Einstichstelle. Manchmal gebe es noch einen Transport in die angrenzenden Lymphknoten. "Das merkt man dann nach der Impfung an den Schwellungen, die ein bisschen weh tun." Dass die Spike-Proteine im gesamten Körper streuen, sei hingegen nicht vorgesehen. Und das sei auch nicht notwendig, um eine Antikörper-Antwort herbeizuführen, erklärt der Infektiologe.

Bisher steht lediglich fest, dass bereits das Spike-Protein Schäden verursacht. Unklar ist aber noch, welche das sind. Die chinesischen und US-Wissenschaftler hoffen als Nächstes den Mechanismus genauer untersuchen zu können, durch den das zerstörte ACE2-Protein die Mitochondrien, also die Organellen, die Energie für Zellen erzeugen, schädigt und sie dazu bringt, ihre Form zu ändern. Dann wollen sie mit weiteren Studien an mutierten Spike-Proteinen neue Erkenntnisse über die Infektiosität und den Schweregrad von mutierten Coronaviren gewinnen.

Die Forschenden weltweit gehen mit ihren Fragen nun in die nächste Runde. "Die Frage ist ja, welche Probleme sind langfristig für die Patienten die relevantesten", meint Steinbauer. Bei einem Patienten mit Lungenversagen ständen die respiratorischen Probleme im Vordergrund. Patienten mit Lungenembolien oder Problemen mit Blutgefäßen müssten mit der bestmöglichen Gefäßmedizin versorgt werden.