Möglicher Einsatz gegen KrebsForscher finden "Superkraft" gegen DNA-Schäden

Schäden im Erbgut können zu Krebs führen. Doch es gibt ein Eiweiß, das beschädigte DNA wieder repariert. Forschende entdecken es in einem äußerst widerstandsfähigen Bakterium. Das Protein könnte in Zukunft die Grundlage für einen Krebsimpfstoff bilden und die Widerstandsfähigkeit von Nutzpflanzen erhöhen.

Ein neu entdecktes Protein hat die Fähigkeit, DNA-Schäden zu stoppen und einen Reparaturmechanismus in Gang zu setzen. Das hat ein Forschungsteam der kanadischen Western University herausgefunden. Das Protein, das als "DNA Damage Repair Protein C" (DdrC) bezeichnet wird, fanden die Forschenden in dem Bakterium Deinococcus radiodurans. Dieses überlebt bekanntermaßen hohe Dosen DNA-schädigender Substanzen, wie UV-Strahlung, schreibt das Forschungsteam um den Biochemiker Robert Szabla im Fachmagazin "Nucleic Acids Research".

"Es ist, als ob man einen NFL-Spieler hätte, der jedes Spiel ohne Helm oder Schutzpolster spielt", wird Szabla in einer Mitteilung der Forschungseinrichtung Canadian Light Source (CLS) zitiert. "Er würde sich in jedem Spiel eine Gehirnerschütterung und mehrere Knochenbrüche zuziehen, aber dann wie durch ein Wunder über Nacht wieder vollständig genesen und rechtzeitig zum Training am nächsten Tag wieder aufstehen." Szabla und seine Kollegen entdeckten, dass DdrC eine Schlüsselrolle in diesem Heilungsprozess spielt.

Das Protein sucht entlang der DNA nach Brüchen und wenn es einen entdeckt, schnappt es zu wie eine Mausefalle. Dieser Fangmechanismus hat zwei wichtige Funktionen, erklärt Szabla: "Es neutralisiert ihn (den DNA-Schaden) und verhindert, dass der Bruch weiter beschädigt wird. Und es wirkt wie ein kleines molekulares Leuchtfeuer. Es sagt der Zelle: 'Hey, hier drüben. Da ist ein Schaden. Komm und behebe ihn.'"

Neues Protein kann vielfach Schäden reparieren

Jede Zelle verfügt über einen DNA-Reparaturmechanismus, um Schäden zu beheben. "Wenn es bei einer menschlichen Zelle mehr als zwei Brüche im gesamten Genom mit einer Milliarde Basenpaaren gibt, kann sie sich nicht selbst reparieren und stirbt", so Szabla weiter. "Aber im Fall von DdrC hilft dieses einzigartige Protein der Zelle, Hunderte von gebrochenen DNA-Fragmenten zu einem zusammenhängenden Genom zu reparieren."

Das beste Merkmal von DdrC könnte jedoch sein, dass es ziemlich autark ist und seine Aufgabe ohne die Hilfe anderer Proteine erfüllt. Die Forscher vermuten zudem, dass das Protein theoretisch in jeden anderen Organismus eingeschleust werden kann.

Um das zu überprüfen, nutzten die Forschenden E. coli-Bakterien. Sie schleusten das Protein in das Bakterium ein und sahen, dass es nun wesentlich resistenter gegenüber Schäden durch UV-Strahlung war. "Zu unserer großen Überraschung hat es das Bakterium tatsächlich über 40-mal resistenter gegen Schäden durch UV-Strahlung gemacht", erklärt Szabla. "Dies scheint ein seltenes Beispiel dafür zu sein, dass es sich bei diesem Protein tatsächlich um eine eigenständige Maschine handelt."

Einsatz von hochmoderner Technik

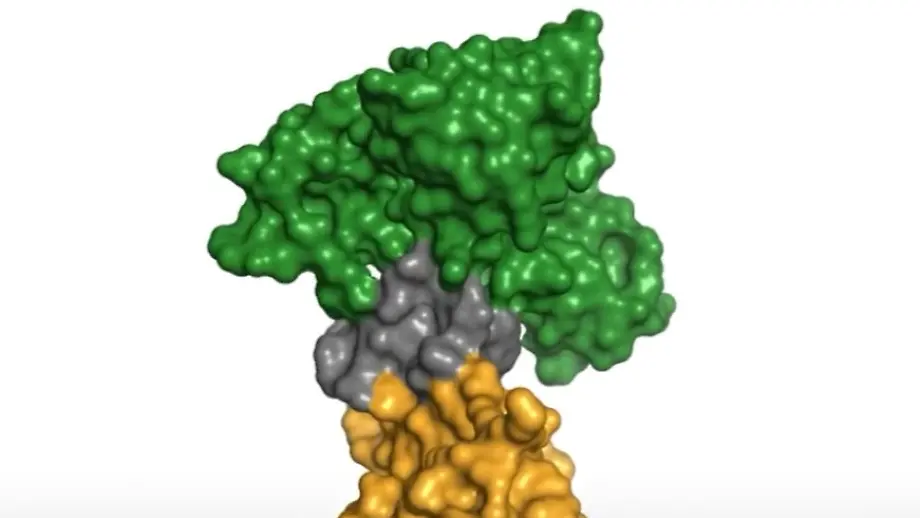

Neben den Versuchen im Labor nutzten Szabla und sein Team die Strahlungstechnik bei CLS im kanadischen Saskatoon. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Synchroton: Die elektromagnetischen Strahlungen, die darin erzeugt werden, dienen dazu, um Proben sehr genau zu untersuchen. Die Forschenden um Szabla verwendeten die moderne Technologie, um die 3D-Form des Proteins zu bestimmen. Von dieser Form aus arbeiteten sie sich dann rückwärts vor, um die "Superkraft" des Proteins, DNA-Schäden neutralisieren zu können, besser zu verstehen.

Wenn das Protein die Fähigkeit hat, die DNA-Reparaturmechanismen der Zelle zu mobilisieren, so ist laut den Forschern denkbar, es in Zukunft auch in der Gentechnik einzusetzen. Es könnte etwa dabei helfen, einen Impfstoff gegen Krebs und klimawandelresistente Pflanzen zu entwickeln. Doch bis dahin ist noch viel Forschungsarbeit nötig.

"DdrC ist nur eines von Hunderten potenziell nützlichen Proteinen in diesem Bakterium", sagt Szabla. Der nächste Schritt bestehe darin, noch tiefer vorzudringen und herauszufinden, was diese Zelle sonst noch verwendet, um ihr eigenes Genom zu reparieren. "Denn wir werden mit Sicherheit noch viele weitere Werkzeuge finden, von denen wir keine Ahnung haben, wie sie funktionieren oder welchen Nutzen sie haben, bis wir sie genauer untersuchen", fasst Szabla zusammen.