Ehrgeiziges Solar-ProjektChina will ab 2028 Energie im Weltraum ernten

Händeringend suchen Staaten nach einer Möglichkeit, ihren zukünftigen Energiebedarf möglichst klimaschonend zu decken. China setzt dabei auch auf im All schwebende Solarkraftwerke. Bereits 2028 soll der erste Prototyp an den Start gehen. Andere Staaten verfolgen ähnliche Projekte.

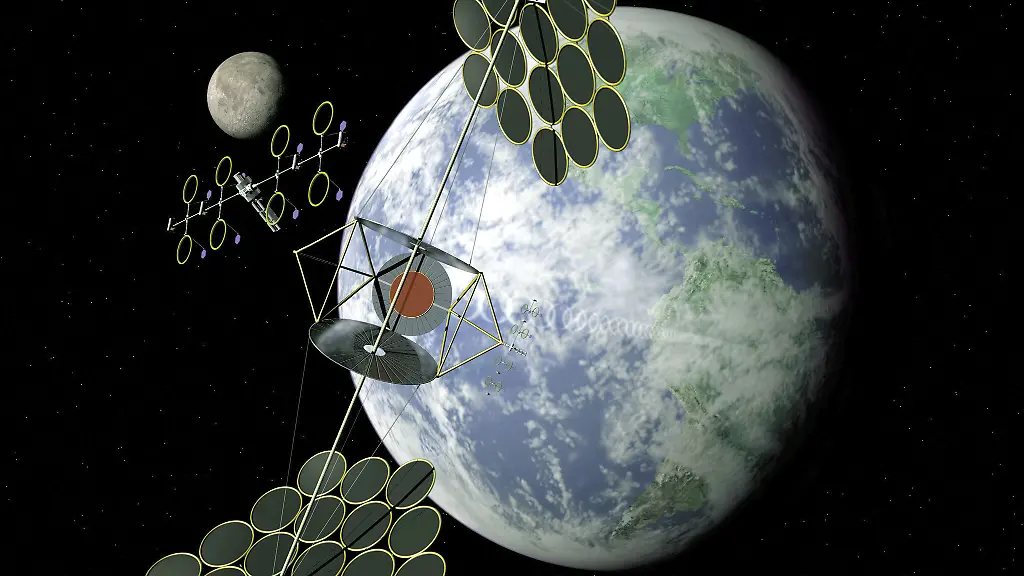

Die Welt hat ein Energieproblem. Kohle, Gas und Öl sind zwar reich an Energie, richten aber das Klima zugrunde. Eine mögliche Lösung: Solarstrom aus dem All. Rund um die Uhr verfügbar und ohne Platzprobleme. So jedenfalls die Theorie. In China scheint man diese Vision nun mit Nachdruck zu verfolgen: Im Jahr 2028 will die Volksrepublik ihr ehrgeiziges Weltraum-Solarkraftwerksprogramm starten. Das berichtet die "South China Morning Post" unter Verweis auf eine Studie in der Fachzeitschrift "Chinese Space Science and Technology".

In einer ersten Phase will China demnach einen Satelliten starten, mit dem die drahtlose Übertragung von Energie aus 400 Kilometern Höhe zum Erdboden getestet werden soll. Dafür soll Sonnenenergie in Mikrowellen oder Laser umgewandelt werden, die dann auf feste Orte auf der Erde oder bewegliche Satelliten gelenkt werden soll. Dieses erste Weltraum-Solarkraftwerk soll eine Leistung von 10 Kilowatt haben, womit ein paar Haushalte versorgt werden können.

Das reicht natürlich noch nicht - das Ganze sei jedoch skalierbar und könne "einen wirksamen Beitrag" dazu leisten, Klimaneutralität zu erreichen, heißt es in der Studie. Der Bericht der "South China Morning Post" verweist auf einen chinesischen Weltraum-Experten, laut dem auch das Potenzial für militärische Anwendungen sowie für Verkehrssysteme - wie etwa Hyperschallflug -, das Interesse Chinas an einem Weltraum-Solarkraftwerk zusätzlich verstärkt haben könnte.

Zahlreiche Herausforderungen

Einfach ist es jedoch nicht, so ein Kraftwerk zu bauen. Die Studie zählt einige Herausforderungen auf: Die Übertragung von Hochleistungsmikrowellen über eine große Entfernung erfordert beispielsweise eine Antenne von Hunderten oder gar Tausenden Metern Größe. Sonnenwinde, Schwerkraft oder die Triebwerke des Kraftwerks könnten zudem Effizienz und Genauigkeit der Energieübertragung erheblich beeinträchtigen.

Weitere Probleme seien die effektive Kühlung wichtiger Komponenten, heißt es in der Studie, sowie die Konstruktion einer gigantischen Infrastruktur in der Erdumlaufbahn, die mehrere Starts nötig macht. Auch das Durchdringen der Atmosphäre mit Hochfrequenzstrahlen bei allen Wetterbedingungen sowie das Verhindern von Schäden durch Asteroiden, Weltraummüll oder einen gezielten Angriff stellen die Entwickler vor Herausforderungen.

Laut der neuen Studie soll ein vollwertiges chinesisches Weltraum-Solarkraftwerk in vier Phasen gebaut werden. Zwei Jahre nach dem ersten Start, also 2030, soll ein weiterer, leistungsfähigerer Satellit in eine geostationäre Umlaufbahn in etwa 36.000 km Entfernung von der Erde geschickt werden, um dort weitere Experimente durchzuführen. Ein Zehn-Megawatt-Kraftwerk soll schließlich ab 2035 Energie auch für militärische und zivile Zwecke zur Erde liefern. Bis zum Jahr 2050 schließlich soll die Leistung des Weltraum-Solarkraftwerks auf zwei Gigawatt wachsen, was mehr als das leistungsfähigste Kernkraftwerk ist. Die Kosten sollen auf ein kommerziell erschwingliches Niveau gesenkt werden.

Großbritannien plant Solar-Kraftwerk bis 2035

Nicht nur China arbeitet an Weltraum-Solarkraftwerken. Großbritannien etwa will bis 2035 ein ähnliches Projekt realisieren - UK Space Energy Initiative (SEI) heißt das Vorhaben, an dem mehrere Technologie-Riesen und Universitäten beteiligt sind. Das Kraftwerk soll ebenfalls in einem geostationären Orbit in etwa 36.000 km Entfernung zur Erde platziert werden und mehrere Kilometer groß sein. Auch dieses Kraftwerk soll zwei Gigawatt an Leistung liefern.

In den USA hat das United States Naval Research Laboratory die Solarenergiegewinnung im All bereits mit einem Boeing X-37 B-Raumflugzeug getestet. Das California Institute of Technology plant, bis 2023 eine 100 Millionen Dollar teure weltraumgestützte Solarenergie-Testanlage zu installieren.