Es droht ein TeufelskreisArktis-Erwärmung steigert Brandrisiko in Sibirien

In der Arktis wird es schneller wärmer als auf dem Rest des Planeten. Das steigert laut einer Studie die Gefahr von Bränden, die wiederum die Permafrostböden in Sibirien schneller tauen lassen. Die Entwicklung könnte an der Schwelle zu einem Kipppunkt stehen.

Die Erwärmung der Arktis droht einer Studie zufolge in einen Teufelskreis zu münden. Demnach könnte in Sibirien künftig schon eine verhältnismäßig geringe Erwärmung die Ausdehnung von Flächenbränden deutlich zunehmen lassen. Das würde große Mengen Kohlenstoff freisetzen, die im dortigen Permafrostboden gespeichert sind. Und dies wiederum würde die Erderwärmung zusätzlich antreiben, berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt "Science".

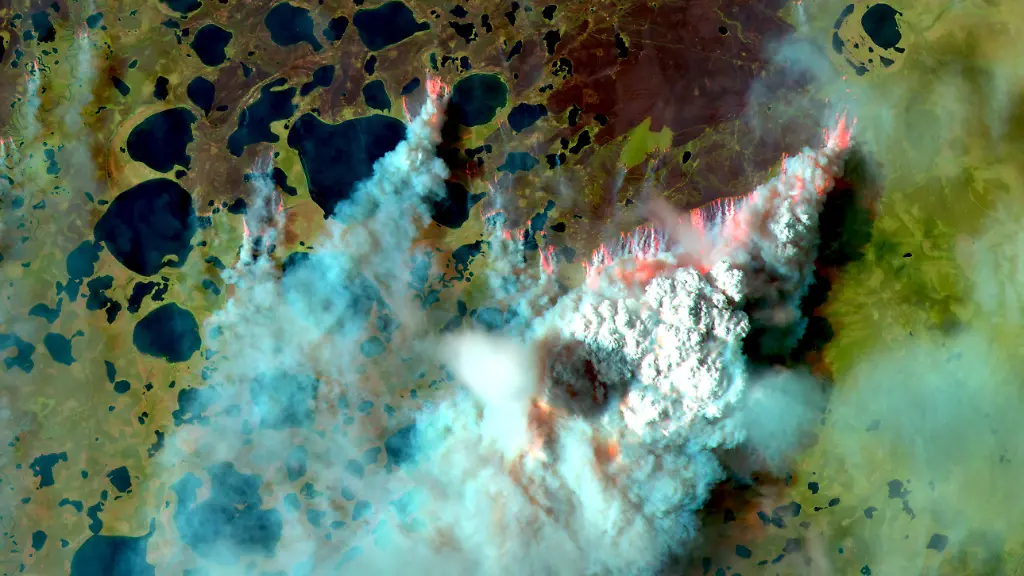

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten über die Auswertung von Satellitenbildern die Flächenbrände in der sibirischen Arktis - also nördlich des Polarkreises - von 1982 bis 2020 analysiert. In diesen knapp vier Jahrzehnten entfiel fast die Hälfte der gesamten Brandfläche (44 Prozent) auf die letzten zwei Jahre 2019 und 2020: Von den 9,24 Millionen Hektar betroffener Fläche im Gesamtzeitraum brannten in diesen beiden Jahren 4,7 Millionen Hektar (47.000 Quadratkilometer) - mehr als die Fläche der Schweiz mit ihren gut 41.000 Quadratkilometern.

Die Arktis erwärme sich deutlich schneller als der Rest des Planeten, schreibt die Gruppe um Adrià Descals vom Forschungszentrum CREAF in Barcelona. Fachleute sprechen von der "arktischen Verstärkung". Das hängt auch damit zusammen, dass die Erdoberfläche durch den Rückgang der Schnee- und Eisdecke zu Wasser und zu Land mehr Wärme aufnimmt.

"Im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung ist die jährliche Durchschnittstemperatur in der Arktis um mehr als 2 Grad Celsius gestiegen", schreibt das Team. "Es wird erwartet, dass sie bis zum Jahr 2100 um 3,3 bis 10 Grad Celsius über dem Durchschnitt des Zeitraums von 1985 bis 2014 liegen wird."

Die Folge der Erwärmung: Immer größere Areale des Permafrostbodens tauen auf und könnten darin eingelagerten Kohlenstoff an die Atmosphäre abgeben. Besondere Sorge bestehe wegen der Zunahme großer Brände, schreibt das Forscherteam. Die Auswertung der Daten verschiedener Satelliten zeigte, dass in der sibirischen Arktis in den beiden Jahren 2019 und 2020 fast 150 Millionen Tonnen Kohlenstoff durch Feuer in die Atmosphäre abgegeben wurden. Das entspreche einem CO2-Äquivalent von fast 413 Millionen Tonnen. Allein 2020 brannten demnach 423 Feuer auf einer Fläche von knapp 3 Millionen Hektar. Laut einer Mitteilung des an der Arbeit beteiligten Spanischen Nationalen Forschungsrat (CSIC) entspreche das freigesetzte CO2-Äquivalent von 256 Millionen Tonnen etwa den jährlichen CO2-Emissionen von Spanien.

Temperatur hat vielfältige Einflüsse

Um die entscheidenden Einflüsse für das Feuerrisiko zu ermitteln, setzte das Team die jährlichen Brandflächen in Zusammenhang zu zehn Klimafaktoren, die das Feuerrisiko bekanntermaßen mitbestimmen. Dazu zählen etwa Niederschläge, Luft- und Bodentemperatur, Windstärke und -richtung, Dauer der Vegetationsperiode und die Zahl der Gewitter.

Der Analyse zufolge hing die Brandgefahr maßgeblich von der Temperatur ab: 2019 und 2020 waren die beiden wärmsten Jahre des Untersuchungszeitraums. Im Juni 2020 wurde in der sibirischen Stadt Werchojansk mit 38 Grad Celsius sogar ein Wärmerekord für die Arktis gemessen.

Das Team beschreibt die vielfältigen Einflüsse der Temperatur: So verschwinde bei höheren Temperaturen die Schneedecke tendenziell früher im Jahr. Dies begünstige nicht nur die Erwärmung der Böden, sondern verlängere auch die Vegetationsperiode und steigere damit die Menge an potenziell verfügbarem Brennmaterial. Darüber hinaus nähmen bei höheren Temperaturen der Wasserverbrauch der Pflanzen zu und der Wassergehalt der Böden ab. Und nicht zuletzt steige mit der Wärme im Sommer die Gewitterneigung - und damit der Hauptfaktor dafür, dass Feuer überhaupt entstünden.

Doppeltes Brandrisiko

"Der Klimawandel hat eine zweifache Wirkung auf das Brandrisiko", schreibt das Team. "Die Erwärmung erhöht die Anfälligkeit der Vegetation und der Moorlandschaft für Feuer und steigert die Zahl der Blitz-bedingten Entzündungen."

In den Jahren 2019 und 2020 lagen die mittleren Lufttemperaturen im Sommer demnach bei 11,35 und 11,53 Grad Celsius. Das waren 2,65 und 2,82 Grad mehr als im Mittel der Jahre 1982 bis 2020. Generell hatten die vier Jahre mit der größten verbrannten Fläche - neben 2020 und 2019 waren dies 2018 und 2001 - im Sommer eine mittlere Lufttemperatur von mehr als 10 Grad Celsius.

"Das deutet darauf hin, dass schon kleine Zunahmen der mittleren Sommertemperaturen oberhalb eines Schwellenwertes von 10 Grad Celsius tendenziell mit ausgedehnten verbrannten Flächen zusammenhängen", folgern die Autorinnen und Autoren. Der Schwellenwert wäre eine Art Kipppunkt, jenseits dessen sich die Feueraktivität in der Region deutlich verstärke. Sollten die mittleren Sommertemperaturen linear steigen, werde ein Wert von 10,2 Grad bereits 2024 erreicht, so das Team, der mittlere Wert des Jahres 2020 - also 11,53 Grad - im Jahr 2045.

Kohlenstoff-Senken werden Kohlenstoff-Quellen

Was das bedeuten könnte, prognostizieren die Forschenden für verschiedene Emissionsszenarien. Bei einem Weiter-wie-bisher-Szenario (RCP 8,5) würde die im Jahr 2020 verbrannte Fläche im Lauf des Jahrhunderts zur Regel werden. Jährliche Emissionen von 135 Millionen Tonnen Kohlenstoff - oder 382,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent - könnten am Ende des Jahrhunderts normal sein.

In einem "Science"-Kommentar warnen Eric Post von der University of California und Michelle Mack von der Northern Arizona University vor den langfristigen Folgen dieser Entwicklung. "Die nördlichen Moorlandschaften - in Asien, Nordamerika und Europa - lagern derzeit jährlich etwa 100 Millionen Tonnen Kohlenstoff ein. Die enorme Freisetzung von 150 Millionen Tonnen Kohlenstoff 2019 und 2020 durch die sibirischen Brände zeigt, wie schnell Ökosysteme durch die stetige Erwärmung der Arktis von Kohlenstoff-Senken zu Kohlenstoff-Quellen werden können."

Ein vermehrtes Verbrennen der isolierenden Torfschicht könne zum Auftauen größerer Reservoire organischer Stoffe führen und Kohlenstoff freisetzen, der seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden unterirdisch lagere, mahnen die Kommentatoren.

"Solide" und "wichtige" Studie

Guido Große vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Potsdam, der Permafrostlandschaften mit Satellitendaten untersucht, spricht von einer soliden Studie. "Das ist schon ziemlich überzeugend", sagt er. "Wir haben hier einige wichtige Puzzlestücke, die bisher nicht in Klimamodellen enthalten sind. Permafrostböden sind ein global wichtiger Kohlenstoffspeicher, der vermehrt - und früher als gedacht - zu einer zusätzlichen Treibhausgasquelle zu werden droht."

Auch der AWI-Forscher Moritz Langer, der die Dynamik vom Permafrostböden erforscht, spricht von einer wichtigen Studie. Dennoch: Die Schlussfolgerung des Forscherteams, bereits geringe Temperaturanstiege könnten ab einem konkreten Schwellenwert Flächenbrände exponentiell ankurbeln, werde den komplexen Zusammenhängen vermutlich nicht gerecht. "In solchen Prognosen ist sehr viel Unsicherheit enthalten", sagt Langer. Neben der Temperatur spiele, wie die Studie zeige, eine Kombination vieler Faktoren eine wichtige Rolle, etwa die Verteilung der Niederschläge im Sommer wie auch im Winter sowie die Zirkulation der Atmosphäre.

Doch wie stark fallen die bei Bränden der sibirischen Permafrostböden freigesetzten Mengen an Treibhausgasen tatsächlich global ins Gewicht? Für das Jahr 2020 gehen die Autorinnen und Autoren der Studie von 256 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent aus. Zum Vergleich: Die Menschheit emittiere pro Jahr etwa 35 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent, sagt Langer.

"Das ist jetzt nur der Anfang"

Doch der Experte warnt davor, die Emissionen aus der Arktis zu unterschätzen. "Mit diesen Mengen muss man langfristig rechnen." Das betont auch Große: "Das ist jetzt nur der Anfang, und wir beobachten schon jetzt bei wenigen Grad Erwärmung vermehrte Brände und Permafrosttauen. Wenn das Permafrost-Ökosystem von einer Senke zu einer Quelle von Treibhausgasen wird, ist das ein Problem."

Insgesamt, so ergänzt Langer, enthalten die arktischen Moorlandschaften etwa 400 Milliarden Tonnen Kohlenstoff - etwa die Hälfte davon stecke in Permafrostböden. Wie sich deren Auftauen genau auf die Treibhausgasbilanz auswirke, sei noch weitgehend unverstanden.

Dass diese Böden nicht nur beim Verbrennen, sondern auch beim "normalen" Auftauen vermehrt das Treibhausgas Methan (CH4) in die Atmosphäre abgeben können, berichtete jüngst ein Team um Norman Rößger von der Universität Hamburg und Torsten Sachs vom Geoforschungszentrum in Potsdam im Fachblatt "Nature Climate Change". Die Forscher hatten den Methanausstoß im nordsibirischen Lenadelta von 2002 bis 2019 gemessen. Demnach stiegen dort die Methan-Emissionen im Juni und Juli seit 2004 um jährlich knapp 2 Prozent.

"Die beobachteten Trends mögen noch so bescheiden sein", schreibt das Team. "Doch angesichts des im Vergleich zu vielen anderen Orten sehr dicken und kalten Permafrosts im Untersuchungsareal stellen sie eine bemerkenswerte Entwicklung dar."