Ein Viertel höhere AusbeuteSind Perowskit-Zellen die Fotovoltaik-Revolution?

Von Klaus Wedekind

Von Klaus Wedekind

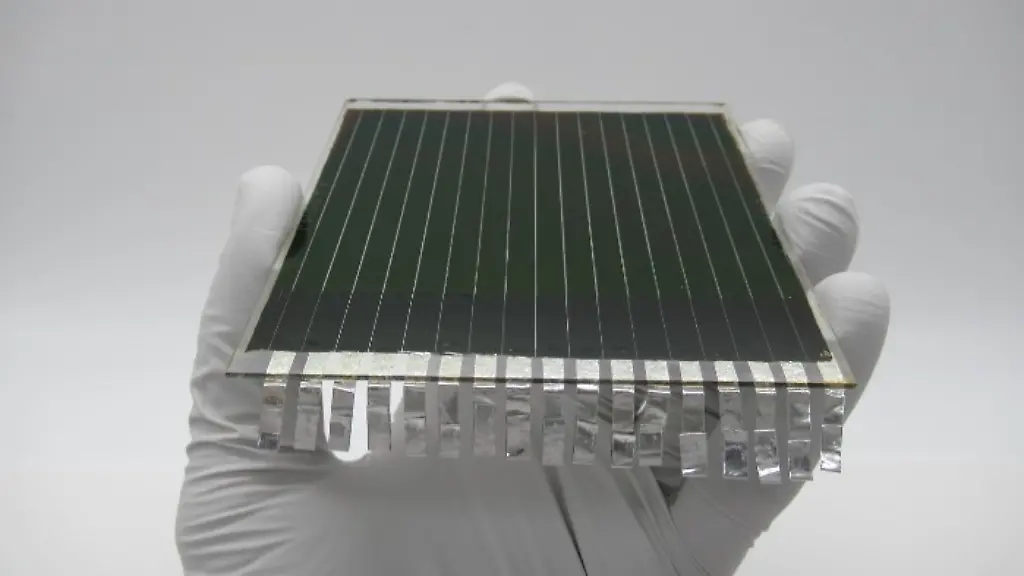

Perowskit-Solarzellen könnten die Fotovoltaik mit einer bis zu ein Viertel höheren Stromausbeute als bei herkömmlichen Silizium-Zellen auf eine neue Ebene heben. Die Industrie möchte schon bald loslegen und bereitet bereits die Produktion vor, Experten sehen aber noch Hürden, die genommen werden müssen.

Dem Fraunhofer ISE zufolge übertraf der Fotovoltaik-Ausbau im Jahr 2023 deutlich die Ziele der Bundesregierung, indem bis November statt der geplanten neun über 13 Gigawatt errichtet wurden. Bis Ende 2023 waren es nach vorläufigen Daten mehr als 14 Gigawatt. Das ist enorm, 2022 betrug der Ausbau "nur" 7,44 GW. Unter anderem liegt das daran, dass Panels effektiver und günstiger geworden sind. Bei der Verbesserung des Wirkungsgrades stoßen herkömmliche Silizium-Solarzellen jetzt aber an ihre Grenzen.

Eine Lösung könnten Solarzellen auf Basis von Perowskit-Mineralen darstellen, was an deren besonderen Eigenschaften liegt: Sie absorbieren Licht besonders effizient und leiten den gewonnenen Strom gut ab. Zusätzlich sind sie kostengünstig zu verarbeiten und herzustellen.

Da Perowskit-Zellen die energiereichen blauen Anteile des Sonnenlichts in Strom umwandeln, bilden sie zudem eine ideale Ergänzung zu Silizium-Zellen, die die roten Anteile nutzen. So produzierte Tandem-Zellen haben sich als besonders effizient erwiesen. Am Frauenhofer ISE forscht man auch bereits an Dreifach-Solarzellen mit zwei Perowskit- und einer Silizium-Schicht, die noch höhere Wirkungsgrade haben könnten.

Die Forschung mit Perowskit-Silizium-Solarzellen hat in der jüngsten Vergangenheit eine rasante Entwicklung durchgemacht. Seit 2009 konnte im Labor der Wirkungsgrad von vier auf nahezu 34 Prozent (Tandem-Zellen) gesteigert werden. Herkömmliche Zellen erreichen lediglich knapp 27 Prozent. Dem Science Media Center (SMC) nach bedeutet eine industrielle Umsetzung, dass auf der gleichen Fläche gegenüber herkömmlichen Solarzellen die Stromausbeute um rund ein Viertel gesteigert werden könnte.

Es gibt noch Probleme, aber auch Lösungen

Bis zur Marktreife gibt es aber noch einige Probleme zu lösen. So enthalten bisher Perowskite mit den höchsten Wirkungsgraden eine geringe Menge giftiges Blei, das bei Schäden theoretisch freigesetzt werden könnte. Dass dabei eine für Mensch oder Umwelt schädliche Bleikonzentration entsteht, gilt zwar als höchst unwahrscheinlich. Trotzdem muss entweder ein sicherer Umgang mit dem Bleianteil oder Ersatzstoffe gefunden werden. Das Karlsruher Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) forscht beispielsweise an Perowskit-Schichten auf der Basis von Zinn.

Ein großes Problem stellt die Instabilität der Zellen dar. Das heißt, sie sind für die Praxis noch zu empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und anderen Umwelteigenschaften. Aber auch hier geht es voran. Forschende der City University of Hong Kong (CityU) haben vergangenen Jahr in einer Studie beschrieben, wie durch eine weitere Schicht die thermische Stabilität von Perowskit-Zellen gewährleistet werden kann.

"Potenzial, Fotovoltaik-Markt zu revolutionieren"

"Durch die Einführung einer thermisch robusten Ladungsextraktionsschicht behalten unsere verbesserten Zellen mehr als 90 Prozent ihres Wirkungsgrades bei", sagt Zhu Zonglong vom Fachbereich Chemie an der CityU. Dieser erreiche 25,6 Prozent, selbst wenn die Zellen über 1.000 Stunden lang bei hohen Temperaturen von etwa 65 Grad Celsius betrieben würden. "Die Auswirkungen dieser Forschung sind weitreichend und ihre potenziellen Anwendungen könnten die Solarenergiebranche revolutionieren", so Zhu Zonglong.

In Brandenburg an der Havel betreibt das britische Start-up Oxford PV bereits seinen ersten Piloten für eine Produktionslinie. Das südkoreanische Unternehmen Hanwha Qcells möchte für 100 Millionen Dollar eine Produktion aufbauen, die bis zum Jahr 2026 marktreife Perowskit-Silizium-Tandems herstellen kann, und in den USA und in China wird ebenfalls bereits investiert.

Auch für Ulrich Paetzold haben Perowskit-Solarzellen "das Potenzial, den Fotovoltaik-Markt zu revolutionieren." Er leitet die Abteilung Next Generation Photovoltaics am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Die Technologie könne helfen, die Kosten für Elektrizität weiter zu senken, sagt er. Neben der Stabilität nennt Paetzold eine weitere Hürde, die es zu nehmen gilt. "Skalierbare Produktionsverfahren müssen aufgrund der hohen Durchsätze in der Industrie sehr schnell, äußerst homogen und fehlerfrei die Perowskit-Schicht abscheiden."

"Markteintritt in zwei bis fünf Jahren realistisch"

Knackpunkt sei, mit der Stabilität konventioneller Solarmodule mithalten zu können, die mit mindestens 25 Jahren Garantie angeboten würden. Dieser Benchmark sei enorm anspruchsvoll, aber er sei optimistisch, dass die Herausforderungen in den kommenden Jahren gelöst werden könnten, sagt Paetzold.

Steve Albrecht, der am Helmholtz-Zentrum in Berlin und an der Technischen Universität für die Forschung an Perowskit-Solarzellen verantwortlich ist, wagt eine recht präzise Prognose für deren Markteintritt. In zwei bis fünf Jahre sei dieser realistisch zu erwarten, sagt der Experte.

Größere Unabhängigkeit von China

Albrecht weist auf einen weiteren großen Vorteil der Technologie hin: die Unabhängigkeit von bestimmten Rohstoffen. Die Herstellung von Perowskit-Halbleiterfilmen benötige wenig Energie und keine seltenen Rohstoffe, erklärt er. Wenn sich eine Wertschöpfungskette in Europa ansiedele, "wäre man mit dieser Technologie unabhängiger vom asiatischen Markt. Derzeit dominiert ein Land – China – die Silizium-Produktion für PV-Module."

Stefan Glunz, Bereichsleiter Fotovoltaik am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg, stimmt zu. "Viele der aktuellen Rekordwerte für Perowskit-Silizium-Tandemzellen kommen von europäischen Forschungsgruppen", sagt er. "Auch die erste Pilot-Produktion dieser neuen Technologie wurde in Europa gestartet. Das zeigt, dass für die industrielle Umsetzung der nächsten Solarzellengeneration sehr gute Chancen für Europa bestehen."

Viele Möglichkeiten

Die potenziellen Einsatzgebiete, in denen sich die neue Technologie durchsetzen könnte, sind vielfältig. Große Chancen haben hocheffiziente Tandem-Zellen-Module, die auf gleicher Fläche mehr Strom erzeugen können als herkömmliche Panels. Steve Albrecht nennt als Beispiele Haus- und Autodächer. "Aber auch reine Perowskit-Module könnten sich für bestimmte Anwendungen durchsetzen. So werden die Halbleiterfilme aus flüssigen Lösungen hergestellt. Auch biegsame oder gekrümmte Flächen dieser ultradünnen und leichtgewichtigen Zellen können damit zum Beispiel auf Folien beschichtet werden. Dadurch ergeben sich ganz neue Einsatzmöglichkeiten."

Silizium-Solarzellen seien hart und brüchig, womit Zellen auf Perowskit-Basis bei jeglicher Anwendung, bei der Flexibilität eine Rolle spiele, klar im Vorteil seien, sagt Yana Vaynzof, Direktorin des Instituts für Neuartige Elektronik-Technologien am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (IFW). Ein Beispiel sei die Energieversorgung von anschmiegsamer und tragbarer Elektronik. Ein weiteres Anwendungsgebiet könnten laut Vaynzof ultradünne, halbdurchsichtige Solarzellen für smarte Fenster und bauwerkintegrierte Fotovoltaik sein.