Vorläufige BilanzWas wir über Corona wissen - und was nicht

Seit mehr als einem halben Jahr versetzt ein Coronavirus die ganze Welt in Aufruhr. Und immer noch umgeben viele Rätsel diesen Erreger. Täglich neue Studien und Beobachtungen machen die Lage unübersichtlich. Was wissen wir eigentlich über Sars-CoV-2? Hier eine Übersicht.

Seit mehr als einem halben Jahr versetzt ein Coronavirus die ganze Welt in Aufruhr. Und immer noch umgeben viele Rätsel diesen Erreger. Täglich neue Studien und Beobachtungen zum Virus und zur Erkrankung Covid-19 machen die Lage unübersichtlich. Was wissen wir eigentlich über Sars-CoV-2? Hier eine Übersicht:

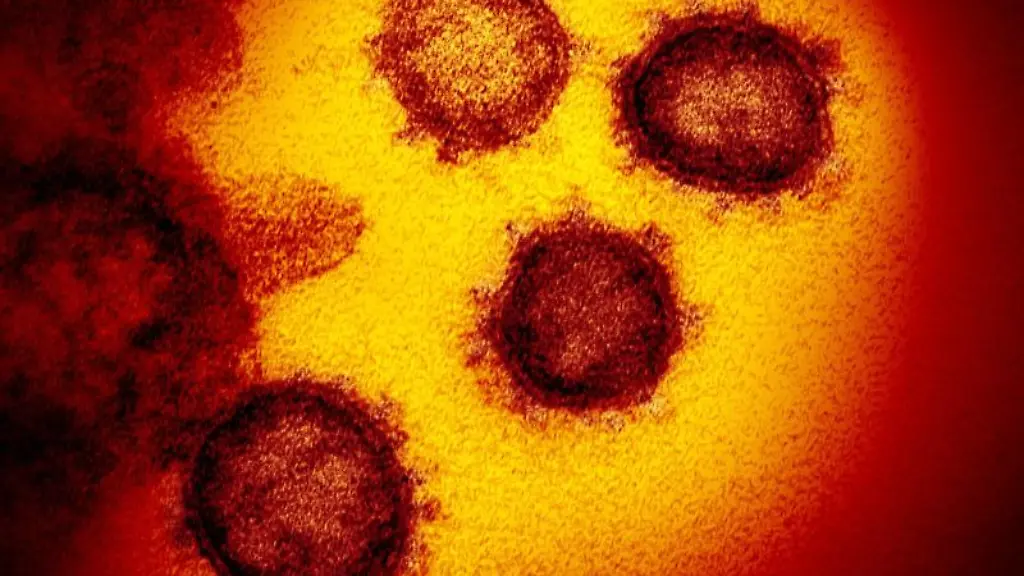

Erreger

Art des Erregers: Bei Sars-CoV-2 handelt es sich um ein Coronavirus. Coronaviren sind seit den 1960er-Jahren als Erreger beim Menschen bekannt. Sie kommen jedoch auch in vielen Tieren vor, darunter in Vögeln und Säugetieren.

Herkunft

Tierischer Ursprung: Wahrscheinlich Fledermäuse. Übertragung auf den Menschen möglicherweise über einen tierischen Zwischenwirt. Als mögliche Kandidaten dafür gelten der Marderhund und das Schuppentier. Eine künstliche Erzeugung durch den Menschen wird weitgehend ausgeschlossen.

Zeitpunkt der ersten Übertragung auf den Menschen: Auf Basis genetischer Untersuchungen des Virus-Erbguts haben Forscher den Beginn der Pandemie zwischen dem 6. Oktober und 11. Dezember 2019 datiert.

Ort der ersten Übertragung auf den Menschen: Unbekannt. Als erster Ort, der mit einer Vielzahl von Infektionen in Verbindung gebracht wird, gilt ein Fisch- und Wildtiermarkt in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, Hauptstadt der Provinz Hubei.

Übertragung

Eintritt in den menschlichen Körper: Das Virus gelangt wahrscheinlich über die Schleimhäute in Mund und Nase in den menschlichen Körper. Auch ein Eintritt über die Bindehaut des Auges ist denkbar. Eine Übertragung des Virus auf ein Kind im Mutterleib gilt als möglich.

Übertragung von Mensch zu Mensch: Sehr wahrscheinlich durch größere bis kleine Speichel-Tröpfchen, die das Virus enthalten. Diese werden beim Sprechen, Atmen, Niesen und Husten ausgestoßen. Notwendig ist bei diesen der direkte Kontakt zwischen Menschen bei geringem Abstand, etwa bei einem Gespräch oder einem Kuss. Dabei können Tröpfchen auch zuerst auf die Hände und dann indirekt an die Schleimhäute gelangen. Auch eine Übertragung über Gegenstände wie Türklinken ist möglich, wurde bisher jedoch noch nicht nachgewiesen. Eine größere Bedeutung wird zuletzt auch der möglichen Übertragung durch Aerosole zugeschrieben, die in geschlossenen Räumen über mehrere Meter Distanz zu einer Infektion führen könnten.

Orte, an denen erhöhtes Ansteckungsrisiko herrscht: Vermutlich geschlossene, schlecht oder nicht belüftete Räume, in denen sich Menschen mit geringem Abstand über einen längeren Zeitraum aufhalten. Dazu zählen etwa Fabriken, Großraumbüros, Kirchen, Restaurants, Bars, Clubs, Einkaufszentren, beengte Unterkünfte von Arbeitern und Kreuzfahrtschiffe. Die Art der Kommunikation, ob etwa gesungen, gelacht oder laut gesprochen wird, könnte das Übertragungsrisiko erhöhen.

Ab wann Infizierte ansteckend sind: Unklar. Virus-RNA konnte in Atemwegen von Erkrankten ein bis zwei Tage vor dem Einsetzen erster Symptome nachgewiesen werden. Die Viruslast ist zudem - ähnlich wie bei der Grippe - bei Sars-CoV-2 am höchsten beim Einsetzen der Symptome. Das legt nahe, dass sich Sars-CoV-2 leicht in einem frühen Stadium der Erkrankung überträgt

Ansteckung durch Menschen ohne Symptome: Auch Erkrankte ohne Symptome werden als potenzielle Überträger des Virus in Betracht gezogen. In Untersuchungen wurde bei diesen eine ähnlich hohe Viruslast wie bei Erkrankten mit Symptomen festgestellt. Allerdings ist die Bedeutung und das Ausmaß von Übertragungen durch symptomlos Erkrankte noch immer unbekannt.

Krankheitsverlauf

Erste Symptome nach einer Infektion: Nach einer Ansteckung tauchen die ersten Symptome meist nach fünf bis sechs Tagen auf. Diese Inkubationszeit kann aber auch bis zu 14 Tage betragen.

Art der Symptome: Die Bandbreite reicht von gar keinen Symptomen über Fieber, Husten, Halsschmerzen, Erschöpfung, Müdigkeit und Muskelschmerzen bis hin zu schwerwiegenden Symptomen wie Lungenentzündung, akutem Lungenversagen, Sepsis und septischem Schock, die tödlich enden können. Die häufigsten Symptome sind jedoch Husten, Fieber, Schnupfen, sowie der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn.

Dauer der Erkrankung: Bei einem milden Verlauf gehen Experten von einer mittleren Dauer der Erkrankung von zwei Wochen aus. In schweren Fällen kann sich die Erkrankung drei bis sechs Wochen hinziehen. Einige Patienten, vor allem mit milden Verläufen, können unter Umständen jedoch monatelang unter Symptomen leiden.

Risiko einer schweren Erkrankung: Etwa 80 Prozent der Infizierten überstehen Covid-19 laut Schätzungen mit milden Symptomen. Von den restlichen 20 Prozent haben etwa 15 Prozent einen schweren, und 5 Prozent einen kritischen Krankheitsverlauf.

Tödlichkeit des Virus: Unklar. Da viele Tote in Verbindung mit einer Sars-CoV-2-Infektion ältere Menschen oder Menschen mit einer Vorerkrankung waren, kann eine Sterblichkeit bisher nicht abgeschätzt werden. Auch werden möglicherweise nicht alle Infektionen entdeckt. Der Anteil der Toten an den erfassten Fällen liegt in Deutschland bei rund 5 Prozent, in Europa bei mehr als 10 Prozent. Daten zur Übersterblichkeit zeigen in Deutschland nur geringe Auffälligkeiten im April. In anderen europäischen Ländern ist die Übersterblichkeit hingegen stärker gestiegen, als die Corona-Todesfälle nahelegen - somit bleibt die Aussagekraft ebenfalls begrenzt.

Risikogruppen: Ältere Menschen scheinen ein höheres Risiko zu haben, schwer an Covid-19 zu erkranken - ab dem Alter von 50 bis 60 Jahren nimmt das Risiko stetig zu. Auch Menschen mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen und Krebs zählen zur Risikogruppe. Innerhalb dieser Gruppen scheinen Männer noch etwas gefährdeter zu sein als Frauen. Bei Rauchern gibt es nur schwache Hinweise auf ein erhöhtes Risiko.

Die Rolle von Kindern: Kinder machen nur einen sehr kleinen Teil der erfassten Covid-19-Fälle aus. Nur etwa ein Prozent aller Fälle sind Kinder unter 10 Jahren, nur 4 Prozent Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren. Gleichzeitig scheint es, als würden Kinder genau so oft infiziert wie Erwachsene. Allerdings haben sie haben offenbar ein geringeres Risiko, Symptome zu entwickeln und schwer zu erkranken.

Folgen von Covid-19

Langzeitauswirkungen und mögliche Folgeschäden: Unklar. Der Erreger ist noch zu neu, um verlässliche Aussagen über Langzeitfolgen treffen zu können.

Immunität gegen neue Ansteckung: Unklar. Bisher wurden Antikörper bei genesenen Covid-19-Patienten nachgewiesen. Wie lang eine Immunität anhält und ob sie vor einer erneuten Ansteckung schützt, ist bislang offen.

Impfstoffe und Medikamente

Mögliche Impfstoffe: Bisher existiert kein zugelassener Impfstoff gegen Sars-CoV-2. Weltweit wird jedoch intensiv geforscht - es existieren mehr als 100 Impfstoffprojekte, in Deutschland sind es allein sieben. Laut WHO befinden sich derzeit 23 Impfstoffe in klinischen Studien, werden also bereits am Menschen getestet - darunter auch die RNA-Impfstoffe der deutschen Unternehmen Biontech und Curevac.

Mögliches Medikament gegen Covid-19: Es gibt bislang kein zugelassenes Medikament gegen Covid-19. Bisher wird mit Medikamenten experimentiert, die für andere Erkrankungen entwickelt wurden. Die Arznei Remdesivir ist die bisher einzige, welche bisher nachweislich die Dauer der Erkrankung verkürzt. Allerdings verringert Remdesivir nicht die Sterblichkeit. Vorläufige Ergebnisse zu einer Studie mit dem Wirkstoff Dexamethason hingegen deuten auf eine Verringerung der Sterblichkeit bei schweren Verläufen hin.

Schutzmaßnahmen

So kann man sich am besten vor einer Ansteckung schützen: Regelmäßiges Händewaschen, Einhalten von Husten- und Niesetikette und das Abstandhalten von mindestens 1,5 Metern.

Die Rolle von Schutzmasken: Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, etwa beim Einkaufen, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Friseur, sollen Alltagsmasken Schutz bieten. Der Träger der Maske schützt damit vor allem andere Menschen, falls er bereits ansteckend ist, ohne es zu merken.

Quellen: u.a. RKI, ECDC, WHO, Bundesregierung