Ozonloch im Klima-LaborUmweltkrise, die gut vermarktet wurde

Die Ozonschicht schützt die Haut vor UV-Strahlung. 1985 erfährt die Welt, dass die Schutzhülle ein riesiges Loch hat, beliebte FCKW sind daran schuld. Nur vier Jahre später sind die Stoffe trotz Widerstands der Industrie verboten. Wie? "Geschicktes Marketing", sagt Thomas Peter im "Klima-Labor" von ntv.

UV-Licht demoliert unsere Haut. In der Ozonschicht bleibt die Strahlung hängen und wird absorbiert, aber 1985 erfährt die Welt: Unsere Schutzhülle hat ein riesiges Loch und beliebte Kühl- und Dämmstoffe sind daran schuld. Nur vier Jahre später sind die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) dennoch weltweit verboten, trotz Widerstandes aus der Industrie. Wie haben wir das geschafft? "Es war viel geschicktes wissenschaftliches Marketing dabei", sagt Thomas Peter von der ETH Zürich im "Klima-Labor" von ntv. "Eine Augapfel-Sammlung von Frankenstein", die Sorgen verbreitet und nach einer schnellen Lösung verlangt hat. Und die Welt hat erkannt, dass es Länder geben wird, denen der Umstieg auf alternative Substanzen leichter fallen wird als anderen - und das im Protokoll von Montreal auch berücksichtigt.

ntv.de: Lassen Sie uns zum Anfang eine kleine Zeitreise machen zum Ende der 1980er-Jahre. Sind die Menschen damals gerne außer Haus in die Sonne gegangen?

Thomas Peter: Die Menschen damals waren wahrscheinlich genauso veranlagt wie wir. Ich würde sagen, ja, sie sind gerne außer Haus gegangen. Andererseits hat man ganz kurz davor ein Loch über der Antarktis entdeckt. Insbesondere die Menschen in der südlichen Hemisphäre, also Südamerika und Australien, haben angefangen darüber nachzudenken, ob man wirklich in die Sonne gehen will.

Das Ozonloch - was passiert, wenn man darunter in die Sonne geht?

Unter einer gestörten Ozonschicht kommt viel von der UV-Strahlung, die die Sonne zu uns schickt, durch die Erdatmosphäre. Die würde ansonsten hängenbleiben und absorbiert werden. Das kann im harmlosen Fall einen kleinen Sonnenbrand verursachen, es kann aber auch zu einem schweren kommen oder zu einer schweren Hautschädigung. Auf Dauer auch zu Augenschädigungen.

Dass man von der Sonne Sonnenbrand kriegt, wussten die Menschen in den 1980er-Jahren wahrscheinlich genauso gut. Was war denn an dieser Entdeckung so erschreckend, dass das weltweit große Sorgen ausgelöst hat?

Wären keine Maßnahmen ergriffen worden, wäre das gesundheitlich unter Umständen zum Fiasko geworden für viele Leute auf diesem Planeten. Wenn wir besonders energiereiche Strahlung von der Sonne abkommen, werden Hautzellen gestört. Das UV-Licht demoliert einfach einen Teil unserer Haut. Das ist das, was sich hinterher abpellt bis hin zu Hautkrebs. Das haben die Leute damals auch gewusst, aber jetzt kam unerwartet dieses neue Phänomen: eine großräumige Ozon-Zerstörung über der Antarktis.

Wie hat man das Loch denn entdeckt? Man kann die Ozonschicht ja nicht sehen.

Die Entdeckung ist eine richtige Kriminalgeschichte: Man hat Jahre vorher angefangen, mit Satelliten die Ozonschicht zu vermessen, weil man wissen wollte: Wie funktioniert die? Wie effizient ist sie? Außerdem wurde am Boden gemessen. Dabei fiel englischen Wissenschaftlern auf, dass das Ozon über einen Zeitraum von ungefähr zehn Jahren im September, wenn der antarktische Winter vorbei ist und die Sonne wieder aufgeht, systematisch zurückgeht. Da haben sie sich gesagt, das ist merkwürdig, und festgestellt, dass dieser Trend zunimmt. Das haben sie 1985 publiziert, das hat eingeschlagen wie eine Bombe.

Und dann hat man sich genau die Frage gestellt, die Sie eben auch gestellt haben: Wieso hat man das nicht auf den Satellitenaufnahmen gesehen?

Das Loch war ja auch nicht gerade klein ...

Die Algorithmen, die die Daten ausgewertet haben, waren so aufgestellt: Sobald die Ozonwerte einen gewissen Grenzwert unterschreiten, muss das Instrument falsch gemessen haben. Diese Messwerte gingen direkt in den Papierkorb. Nachdem man das Loch vom Boden aus entdeckt hat, wurden die Daten wieder aus dem Papierkorb rausgeholt und analysiert. Dann hat man festgestellt: Der Satellit hat den enormen Rückgang auch gezeigt.

Wenn das so eine Bombe war, wo kam die denn her? Was ist damals passiert?

Man hat das Loch 1985 entdeckt. Gut zehn Jahre vorher hatten erste Forscher aber schon darauf aufmerksam gemacht, dass gewisse industriell hergestellte Gase die Ozonschicht zerstören können: die FCKW, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Das waren Kühlmittel, die waren in Dämmmaterial oder in Polsterstoffen enthalten. Wenn die Leute sich auf ihr Sofa gesetzt haben, kam praktisch jedes Mal eine kleine FCKW-Wolke raus.

Neben dem Staub.

Genau. Die Gase waren auch in Deodorant drin, unserem Achselspray. Das hat die Administration von US-Präsident Jimmy Carter in den 1970er-Jahren schon vor der Entdeckung des Ozonlochs verboten, aber die anderen Anwendungen gingen weiter. Europäische Hersteller haben auch nicht mitgezogen. Dann kam diese Bombe, wo plötzlich allen klar wurde: Das ist eine echte Gefahr.

Und dann haben alle von einem Tag auf den anderen, auch die europäischen Hersteller, gesagt: Okay, jetzt ist Schluss mit dem Zeug?

Ja. Tatsächlich wurde nur zwei Jahre später, 1987, das Montrealer Protokoll zum Schutz der Ozonschicht in die Wege geleitet und ratifiziert. Das ging politisch für eine Entwicklung im globalen Umweltbereich erstaunlich schnell.

Die Industrie hat sich gar nicht gewehrt? Die wird ja nicht einfach einen Ersatzstoff auf Halde gehabt haben, mit dem sie ihre Polstermöbel füllen konnte.

Es hat Gegenwehr gegeben. Insbesondere, als die wissenschaftliche Erklärung für das Phänomen noch nicht überzeugend war. Das bekamen auch die Wissenschaftler zu spüren, die sich damit seit 1974 beschäftigt haben. Damals, elf Jahre vor der Entdeckung des Ozonlochs, haben Sherwood Rowland und Mario Molina einen Artikel publiziert, der darauf aufmerksam machte, dass diese FCKW - wunderbare Substanzen, die nicht brennbar, nicht explosiv, nicht gesundheitsschädlich sind - in die Stratosphäre aufsteigen und dort das Ozon zerstören. Aber dieser Effekt war nicht so einfach festzunageln. Und dann kam die Entdeckung des Ozonlochs. Das war wie eine Backpfeife, die zur Einsicht geführt hat. Rowland und Molina wurden später auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.

Und dann hat die Industrie gesagt: Verzeihung, unser Fehler, wir korrigieren den sofort?

Die Industrie ist gut darin, Ersatzstoffe zu entwickeln. Das wurde im Prinzip in den Jahren vor der Entdeckung bereits angeschoben. Man hatte bestimmt schon Pläne in der Schublade, wie es alternativ weitergehen könnte.

Aber gemacht hat man es erst, als die Verbote durch das Montrealer Protokoll kamen?

Das hat der Industrie noch einmal zwei, drei, vier Jahre weitere Forschungszeit gegeben, um Ersatzstoffe zu entwickeln. Dann kam 1987 die Begrenzung durch die Ratifizierung des Montrealer Protokolls, das 1989 in Kraft getreten ist. Von da fingen die Limitationen an.

Wenn man das auf die Klimakrise überträgt: Was muss passieren, damit sich auch etwas tut?

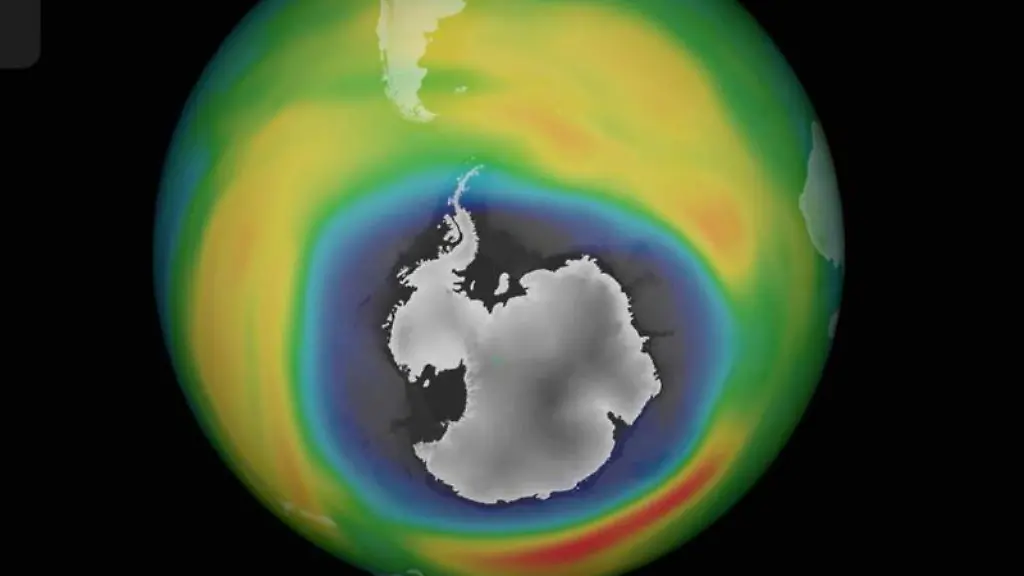

Beim Ozonloch, dieser Backpfeife, war viel geschicktes wissenschaftliches Marketing dabei. Warum spreche ich denn von einem Loch? Als die Satellitendaten noch einmal angeschaut wurden, sah das wirklich aus wie ein Loch in der Ozonschicht. Ein Kollege von mir hat die jedes Jahr immer wieder nebeneinander abgebildet. Das sieht aus wie eine Augapfel-Sammlung von Frankenstein. Das starrt einen so richtig an und fordert nach einer Lösung. Für den Klimawandel haben wir kein Bild, das so fassbar ist.

Nötig ist also ein Bild.

Dadurch war allen Leuten rasch klar: Ich spiele mit meiner eigenen Gesundheit, wenn ich ungeschützt in die Sonne gehe. Dieser Gedanke hat sich weit durchgesetzt. Wenn man Printmedien von damals analysiert, spielte die Gesundheit eine sehr große Rolle. Im Klimabereich nicht. Haben die Leute Angst davor, unter eine Schlammlawine zu geraten, die durch den Klimawandel bedingt wurde?

Wir können doch aber bei der Hitze genau sagen, wie viele Menschen davon geschädigt werden und sterben. Und bei Fluten natürlich auch.

Diese Hitzewellen, wann passieren die? Unregelmäßig, in gewissen Sommern. Die Flutkatastrophen? Unregelmäßig, in irgendwelchen Jahreszeiten. Das Ozonloch, wann passiert das? Wir können jedes Jahr im September und Oktober über der Antarktis zugucken. Die Regelmäßigkeit spielt eine große Rolle. Sie hat die Bevölkerung jedes Jahr wieder daran erinnert.

Kann man dann sagen, wir brauchen derzeit noch etwas mehr Klimawandel, damit wir, salopp gesagt, unseren Hintern hochbekommen?

Hoffentlich nicht. Aber es ist eine große Veränderung eingetreten von der Ozonforschung zur Klimaforschung: Die Einführung des Begriffs der Wahrscheinlichkeit. Wirbelstürme in bewohnten Regionen sind wahrscheinlicher geworden. Flutkatastrophen sind wahrscheinlicher geworden. Alles Mögliche ist wahrscheinlicher geworden: Dürren, Hitzewellen. Aber wir können nicht jede einzelne dieser Erscheinungen eins zu eins darauf zurückzuführen, dass wir mehr CO2 in der Atmosphäre haben. Das wäre ein Trugschluss. Insofern haben Sie recht, wenn Sie sagen: Nur dann, wenn wir eine hinreichend lange Sammlung solcher Phänomene haben und wirklich sehen, wie die zunehmen, haben wir den letzten Beweis dafür. Aber wollen wir den abwarten?

Können wir uns zumindest beim Ozonloch zurücklehnen? Ist diese Krise gelöst?

Nein, tatsächlich nicht. Unsere Ozonschicht - nicht nur über der Antarktis - ist noch lange nicht in dem Zustand, in dem sie in den 1960er-Jahren war. Das passiert erst Mitte dieses Jahrhunderts.

Schade.

Die Krise ist in ihrer Heftigkeit gelöst, weltweit haben Nationen Schadstoffe verbannt. Das hat es vorher nicht gegeben, das ist einzigartig, eine Erfolgsstory. Auch, weil man von Anfang an auf soziale Gerechtigkeit geachtet hat: Es wird Länder geben, denen es leichter fällt, und Länder, denen es schwerer fällt. Die einen werden Lösungen in der Tasche haben, die anderen werden sagen: Bevor wir auf teure Ersatzlösungen umsteigen, wollen wir erst einmal so weit sein wie ihr und euren Luxus haben.

Auch beim Klimawandel sagen Entwicklungsländer: Wir haben der Welt das Problem nicht eingebrockt, warum sollen wir es auslöffeln?

Richtig. Und das ist ein nachvollziehbarer Aspekt, auf den geachtet wurde und der verwirklicht werden konnte. Die Menschheit heute oder zumindest einige Politiker meinen, das sei zu teuer. Das ist eine gefährliche Mutmaßung. Denn wenn wir keine Maßnahmen ergreifen, wird es noch viel, viel, viel teurer. Deshalb sollte man jetzt darüber nachdenken, wie man sozialverträglich zwischen den Staaten, aber auch in jedem einzelnen Staat Maßnahmen ergreifen kann, die nachhaltig sind. Denn das CO2, das wir emittieren, zersetzt auch die Ozonschicht.

Eine Backpfeife, die nachhallt.

Das stimmt.

Mit Thomas Peter sprachen Clara Pfeffer und Christian Herrmann. Das Gespräch ist zur besseren Verständlichkeit gekürzt und geglättet worden.