Seit 1950 mindestens 80 MilliardenDie strahlende Rechnung der Atomkraft

25 Millionen Euro für den Castor-Transport, 1,5 Milliarden für Gorleben und Milliarden für die Räumung der Asse: Kritiker befürchten, dass vor allem die Steuerzahler die Beseitigung des Atommülls zahlen müssen. Dabei müssen die Konzerne die Kosten übernehmen. Was kostet der ganze Müll?

Dass die Bundesregierung keine Ahnung hat, wie teuer die Entsorgung des Atommülls in Deutschland wird, musste sie im Frühjahr eingestehen. Auf eine Anfrage der Grünen teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit: "Der Bundesregierung liegen keine aktuellen Kosteneinschätzungen für die Errichtung und den Betrieb eines Endlagers für wärmeentwickelnde Abfälle vor." Auf gut Deutsch: Wir wissen nicht, was da mit dem ganzen hoch radioaktiven Müll auf uns zukommt. Ein Sprecher des Umweltministeriums bestätigt diese Aussage n-tv.de.

Die Erklärung für die Ahnungslosigkeit mag nahe liegen, weil ein Endlager noch nicht gefunden ist. Doch angesichts verlängerter Laufzeiten für Kernkraftwerke und gesetzlicher Vorgaben für die Energiekonzerne, Rücklagen für die Entsorgung des Atommülls zu bilden, verwundert diese Aussage dann doch ein bisschen. Schließlich geht es um die Frage, welche Kosten der strahlende Abfall verursachen wird und – wichtiger noch – wer dafür zahlen wird: die Steuerzahler oder die Atomkonzerne?

Die gesetzliche Lage ist theoretisch eindeutig. Die Konzerne müssen für ihren Abfall bezahlen: "Entsprechend dem Verursacherprinzip sind die Erzeuger beziehungsweise Ablieferer radioaktiver Abfälle, zum Beispiel Kernkraftbetreiber, gesetzlich verpflichtet, die gegenwärtigen und zukünftigen Kosten für die Endlagerung (Errichtungs- und Betriebskosten) einschließlich der Kosten der späteren Stilllegung der Endlager zu tragen." Soweit das Atomgesetz. Doch sobald es an die praktische Umsetzung und Finanzierung geht, fangen die Streitigkeiten um Verantwortlichkeiten an.

Steuerzahler bezahlen Transport

Etwa beim Transport des Atommülls. Auf rund 25 Millionen Euro schätzt Niedersachsen die Kosten für den jüngsten Castor-Transport nach Gorleben. Das will das Land nicht alleine bezahlen, doch Umweltminister Norbert Röttgen hat bereits klargestellt, dass die Konzerne dafür nicht zur Kasse gebeten werden. "Wir haben Kernenergie in der Vergangenheit genutzt und diese Folgen müssen wir heute tragen. Dafür zahlen wir Steuern - das ist so." Bis 2025 müssen noch etwas 215 Castor-Behälter zurück nach Deutschland. Die Kosten dafür soll also der Steuerzahler tragen.

Eine Lastenverteilung, die von der Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) kritisiert wird. "Die Kosten für die Endlagerung sollten eigentlich alle Aspekte umfassen", sagt Claudia Kemfert n-tv.de. Von der Produktion über den Transport bis hin zur Einlagerung sollten die Unternehmen daher die Kosten "uneingeschränkt übernehmen". Das gelte auch für die Folgekosten maroder Standorte wie des Salzbergwerks Asse.

Die Kosten der Endlager

Konkret lassen sich die Kosten für die Entsorgung des Atommülls an den einzelnen Standorten zumindest im Ansatz beziffern. Schacht Konrad, Asse, Morsleben, Gorleben und Lubmin – die möglichen und bereits wieder verworfenen Endlager verschlingen bereits Milliarden.

Schacht Konrad: Das ehemalige Eisenerzbergwerk bei Salzgitter in Niedersachsen ist das einzige Endlager, das derzeit in Deutschland für Atommüll vorgesehen ist. Allerdings nur für schwach- und mittelradioaktiven Abfall, also nicht für Atommüll aus Kernkraftwerken. Auf rund 2,5 Milliarden belaufen sich derzeit die Kosten für die Inbetriebnahme, sagt das Umweltministerium. Noch einmal rund 1,6 Milliarden Euro kommen für die Umrüstung hinzu. Ein Drittel der Kosten übernehmen die Energieversorger, zwei Drittel zahlt der Staat. Noch. "Wenn der Atommüll aus der Asse geschafft werden muss und in den Schacht Konrad eingelagert werden muss, könnte der Anteil der öffentlichen Hand steigen", sagt ein Sprecher des Umweltministeriums auf Nachfrage von n-tv.de.

Asse: Über 120.000 Fässer mit radioaktivem Müll wurden in das frühere Salzbergwerk in Niedersachsen gekippt. Eigentlich sollte nur schwach- und mittelradioaktiver Abfall dort lagern. Doch wie mittlerweile bekannt ist, befindet sich auch stärker strahlender Müll darunter. Dann wurde ein Wassereinbruch in der Asse bemerkt – nun muss wohl ein großer Teil des Atommülls wieder aus dem Bergwerk geholt werden. Die Kosten dafür werden auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Bis Ende 2008 wurden bereits über 300 Millionen Euro in der Asse versenkt. Für 2010 und 2011 sind über 180 Millionen Euro veranschlagt. Nach Angaben der ARD wollen die Konzerne nur einen kleinen Teil der Kosten für die Räumung der Asse tragen, weil es ihrer Ansicht nach Staatsverschulden ist. Auf den Steuerzahler kämen demnach 2 bis 4 Milliarden Euro zu.

Morsleben: Das ehemalige Kali- und Salzbergwerk in Sachsen-Anhalt war das DDR-Gegenstück zu Gorleben. Radioaktive Abfälle aus dem Osten Deutschlands und später auch aus dem Westen wurden bis 1998 dorthin gebracht. Noch in den 90er Jahren erklärte die damalige Bundesumweltministerin Angela Merkel, dass Morsleben als Endlager sicher sei, obwohl Experten des Bundesamts für Strahlenschutz und das Land Sachsen-Anhalt Bedenken hatten. Mittlerweile gilt Morsleben als stark einsturzgefährdet, der Atommüll muss wieder rausgeholt werden. Kosten bis Ende 2009: mehr als 800 Millionen Euro. Geschätzte Gesamtkosten: etwa 2,3 Milliarden Euro. Die Hauptlast von rund 2,2 Milliarden werden dabei die Steuerzahler tragen müssen.

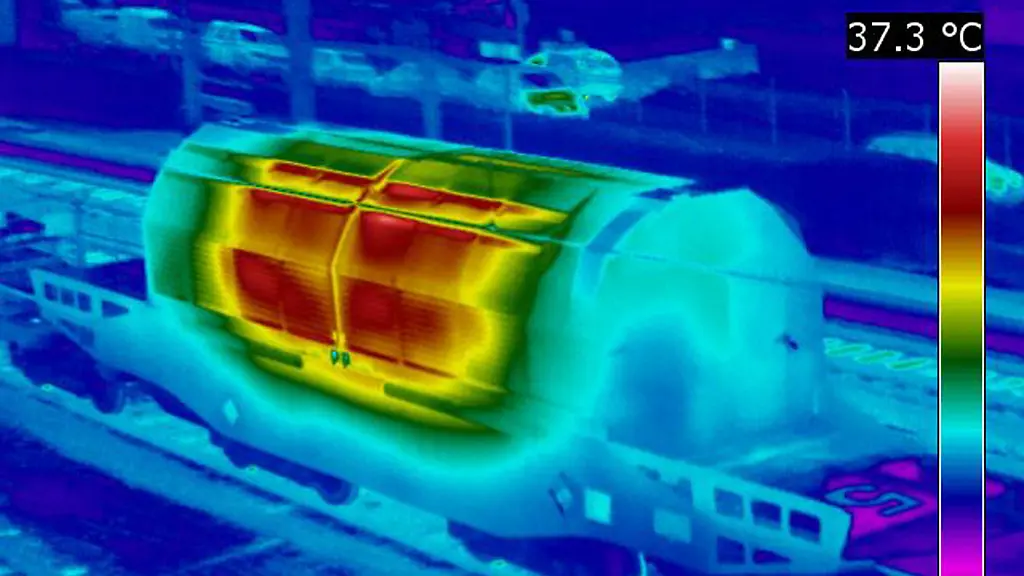

Lubmin und Rheinsberg: Die DDR hat neben Morsleben noch an zwei anderen Standorten ein strahlendes Erbe hinterlassen. Die zwei ehemaligen Kernkraftwerke werden auf Kosten des Bundes zurückgebaut. Bislang wurden Kosten von rund 3,2 Milliarden Euro veranschlagt, die zum größten Teil für das größere Kraftwerk in Lubmin bei Greifswald anfallen. Im Juli wurde bekannt, dass wegen der teuren Zwischenlagerung die Kosten um mindestens 1 Milliarde steigen werden.

Gorleben: Allein für die Erforschung des möglichen Endlagers in Niedersachsen wurden bislang bereits rund 1,5 Milliarden Euro ausgegeben. 90 Prozent davon zahlen die Energiekonzerne, erklärt das Umweltministerium auf Anfrage. 10 Prozent zahlt die öffentliche Hand. Im Bundeshaushalt 2010 sind erneut über 20 Millionen Euro veranschlagt, die Kosten für Transport nicht eingerechnet.

Asse und Morsleben können nicht nur wegen des Sicherheitsrisikos als Warnzeichen für die Endlagerung von Atommüll gelten. Sie zeigen auch, wie schnell die Kosten für den radioaktiven Abfall in die Höhe klettern können. Die Energieunternehmen haben für den späteren Rückbau ihrer Atomkraftwerke und der Beseitigung des Abfalls bereits Rücklagen gebildet. Eon, RWE, EnBW und Vattenfall sollen bis Ende 2008 knapp 28 Milliarden Euro angespart haben. Nach Ansicht von DIW-Expertin Kemfert stehe das "in einem gesunden Verhältnis" zu den möglichen Kosten. Umweltschützer haben da ihre Bedenken.

Nicht nur bei der Endlagerung des Atommülls finanzieren die Steuerzahler die Kernindustrie. Seit Beginn der Nutzung der Kernkraft sind etliche Milliarden an Subventionen an die Energiekonzerne geflossen. Im Auftrag von Greenpeace hat eine Studie des Forums ökologisch-soziale Marktwirtschaft FÖS die staatliche Förderung der Atomenergie untersucht. Das Ergebnis: Seit 1950 sind über 140 Milliarden Euro Staatsgelder in die Atomwirtschaft geflossen. Dazu zählen Kanäle wie Forschung und Entwicklung, Endlager-Suche, Steuervergünstigungen oder die Beseitigung von Altlasten. Energieexpertin Kemfert hält diese Zahl zwar für etwas zu hoch gegriffen, weil Greenpeace auch interpretierbare Kosten und Risiken in die Rechnung einbezogen habe. Aber auch die DIW-Mitarbeiterin kommt anhand der statistisch nachweisbaren Zahlen auf rund 80 Milliarden Euro. Ein Neubau von Atomkraftwerken ohne Subvention sei nicht wirtschaftlich.