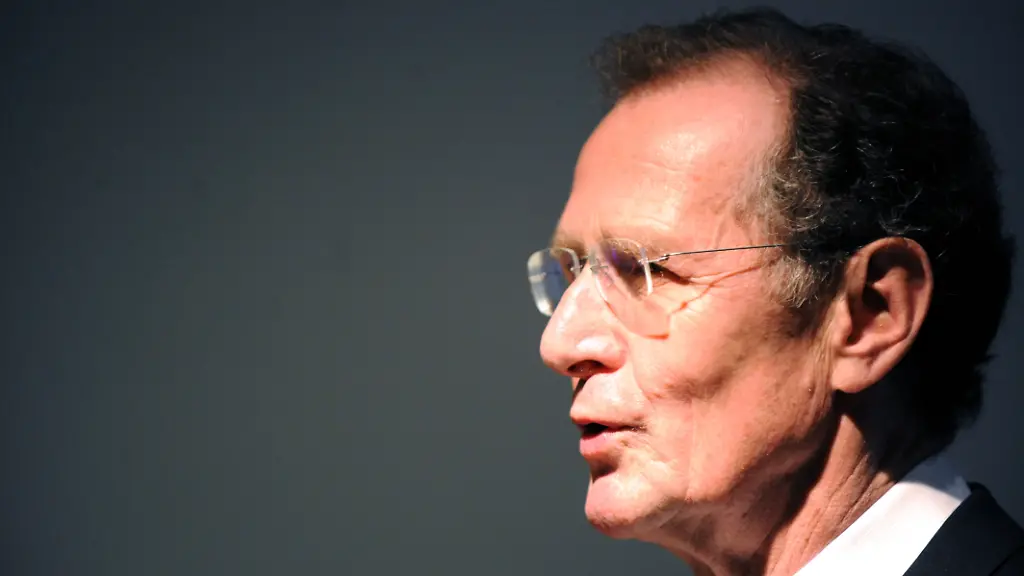

Glänzende Zeiten für Deutschland?Rürup sieht fette Jahre

Der ehemalige Wirtschaftsweise Bert Rürup sagt Deutschland "eine glänzende Zukunft" voraus. Das ist ungewöhnlich und mutig in Zeiten, in denen die Schwarzmalerei Konjunktur hat. Rürup aber ist überzeugt, dass Deutschland seine Hausaufgaben gemacht hat und der große Gewinner der Globalisierung sein wird.

Es ist ein Schwimmen gegen den Strom: Der ehemalige Chef der Wirtschaftsweisen, Bert Rürup, und der Wirtschaftsjournalist Dirk Heilmann schreiben mit ihrem Buch "Fette Jahre" gegen die gängige Schwarzmalerei in Deutschland an. Ihre These, dass die Bundesrepublik auf Sicht bis 2030 goldene Zeiten bevorstehen, ist nicht nur angenehm unkonventionell. Beim Lesen stellt sich auch schnell das Gefühl ein, dass wirklich niemand ein weiteres Euro-Untergangsszenario braucht. Darüber, ob ein solches "Szenario", wie die Autoren es ausdrücklich nennen, realistisch ist, tritt dabei zunächst einmal in den Hintergrund.

Rürup und Heilmann sagen Deutschland ein Wachstum von zwei Prozent für dieses Jahrzehnt, ab 2020 ein Wachstum von 1,5 Prozent voraus. Gleichzeitig sollen wir bis zum Jahr 2030 beim Pro-Kopf-Einkommen mit den USA, die heute noch deutlich vor uns liegen, gleichziehen. Andere Industriestaaten wie Japan und Frankreich werden die Deutschen dann weit hinter sich lassen. Angesichts von Schuldenbergen, Rezession und Euro-Ungewissheit ist dies eine durchaus ambitionierte Wachstumsprognose, die auch nur funktioniert, weil die Autoren annehmen, dass der Euro überlebt und die Rezession nicht wie eine Dampfwalze über Europa rollt.

Rürup und Heilmann sind keine Schwarzseher. Sie halten sich nicht mit Krisenbetrachtungen auf, sondern schärfen den Blick für die - aus ihrer Sicht - positiven Entwicklungen in der Vergangenheit. Rürup und Peer Steinbrück, der ehemalige Bundesfinanzminister und potenzielle SPD-Kanzlerkandidat, der sowohl das Vorwort zum Buch beisteuert als auch das "Vorwort" bei der Präsentation ergreift, sparen dabei nicht mit Lob für die rot-grüne Koalition unter Bundeskanzler Gerhard Schröder. Es gibt Streicheleinheiten für die Agenda 2010.

Chancen statt Risiken

Die Betrachtung von Dingen liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Rürup und Heilmann sehen dort Chancen, wo andere Ökonomen Risiken sehen. Und mit ihrer Sicht auf die Dinge ist Deutschland für die Phase der Globalisierung erfreulich gut gerüstet.

Ausgangspunkt für ihre Betrachtung ist der Tiefpunkt der deutschen Wirtschaft vor zehn Jahren. Damals schalt der britische "Economist" Deutschland als kranken Mann Europas. Seitdem hat sich die größte Volkswirtschaft Europas zum Musterknaben entwickelt. Dass das gelingen konnte, hat maßgeblich mit der Umsetzung schmerzhafter Reformen im Zusammenhang mit der Agenda 2010, die Rürup als "weitsichtig" bezeichnet, zu tun.

In der kritischsten Phase wurden weitreichende Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, bei der Besteuerung und bei der sozialen Sicherung umgesetzt; die Unternehmen stellten sich mit mehr Eigenkapital und schlankeren Organisationen profitabler auf. Im europäischen Vergleich erholten sie sich danach viel besser von der Wirtschaftskrise als anderen Industriestaaten. Zehn Jahre nachdem der "Economist" den kranken Mann Europas getitelt hatte, prangte auf dem Titelblatt des Magazins als Sinnbild für die wirtschaftliche Hochform, in der sich Deutschland befindet, die deutsche Dampflokomotive. Medien neigten eben dazu, Sachverhalte zu überspitzen, sagte Peer Steinbrück trocken.

Industrie und Produktpalette passen

Möglich wurden die Wirtschaftswunderjahre Anfang des neuen Jahrtausends auch, weil Deutschland nicht wie die Regierungen der USA und Großbritanniens den Fehler gemacht hat, massiv auf eine Ausweitung des Finanzsektors zu setzen. Obwohl von der damaligen Opposition schwer dafür gescholten, habe die Regierung Schröder weiter auf die Industrie gesetzt und das damalige "Vorbild" Irland ignoriert. Damit einher ging eine starke Lohnzurückhaltung, von der Deutschland bis heute profitiert, wobei die Autoren aber immerhin auch einräumen, dass es in der Verteilungsfrage inzwischen durchaus Nachbesserungsbedarf gebe.

Die größten Chancen für die deutsche Volkswirtschaft sehen die Autoren in der Globalisierung . Die Schwellenländer ziehen die "alten" Volkswirtschaften oder hängen sie ab. Deutschland profitiert dabei davon, dass die "Produktionsstruktur haargenau auf die Nachfrage passt". Den Nachteil, dass die deutschen Lohnstückkosten im internationalen Vergleich gar nicht so niedrig sind, macht Deutschland durch hochwertige Produkte wett, die in den Schwellenländern noch auf lange Sicht dringend benötigt werden. Eine Sättigung dieser Märkte sehen die Autoren bis 2030 nicht.

Globalisierung als Chance

In der Exportdebatte stehen Rürup und Heilmann klar auf der Seite der Befürworter eines starken Exports. Weniger zu wachsen, ist aus Sicht von Rürup und Heilmann keine Alternative, weder für Deutschland noch für andere Volkswirtschaften. Ihrer Ansicht nach darf Deutschland in seinen Bemühungen nicht nachlassen, um mit den Bedürfnissen dieser Länder Schritt zu halten. Konkurrenz ist in ihrer ökonomischen Weltsicht keine Gefahr, sondern belebt das Geschäft. Entsprechende Daten belegen das.

Auch mit Blick auf den Niedriglohnsektor behalten die Autoren ihre positive Sichtweise bei. Was für sie zählt, ist, was unten rauskommt, was in diesem Fall der nachweisbar positive Impuls für den Arbeitsmarkt ist. Ein kleiner Korrekturbedarf wird dabei allerdings eingeräumt. Eine weitere Auffächerung der Löhne nach unten soll durch einen "moderaten" Mindestlohn bei 7,50 Euro aufgehalten werden. Gleichzeitig plädieren Rürup und Heilmann für eine Abschaffung der Minijobs im Nebenerwerb. Sie sehen also durchaus auch Reformbedarf. Überhaupt legen die Autoren Wert darauf, dass die guten Zeiten, in denen die Deutschen jetzt leben, prädestiniert für die notwendigen Anpassungen wären.

Deutschland hat seine Hausaufgaben gemacht

Die Wachstumsschwäche der Eurozone geht an dem Szenario der fetten Jahre spurlos vorbei. Ein Zusammenbrechen des Euroraums wird erst gar nicht erst in Erwägung gezogen. "Die Vernunft wird obsiegen und die Eurozone bestehen bleiben", lautet ihre Prämisse. Was an Exportmärkten in der Eurozone, in die immerhin 40 Prozent aller deutschen Ausfuhren gehen, wegbricht, soll durch wachsenden Absatz in die Schwellenländer aufgefangen werden. Dass dieser Schwenk gelingt, ist die Voraussetzung dafür, dass die nächsten Dekaden fett werden. Die Autoren sind zuversichtlich, dass Deutschland den neuen Herausforderungen gewachsen ist: "Deutschland hat alle Chancen, in den nächsten Jahren der ganz große Gewinner der Verschiebung der ökonomischen Gravitationszentren zu werden."

Insgesamt tragen beide "fett" auf. Sie sehen die Probleme, die bewältigt werden müssen, wie die Abtragung der riesigen Schuldenberge und das Finden von Antworten auf den demografischen Wandel. Sie verdrängen aber die derzeit drängendste Frage, ob der Euro die Belastungsprobe bestehen wird und was ein Auseinanderbrechen für den Euroraum bedeuten würde. Dafür hat der Leser Orientierung im ökonomischen Zahlen-Dickicht der derzeitigen Weltordnung gefunden und ist so vielleicht umso gespannter auf die nächsten Entwicklungen in der Eurokrise.