Volltreffer und Eigentor der Fifa-PR Blatters seltsamer Gegenschlag

16.07.2012, 15:20 Uhr

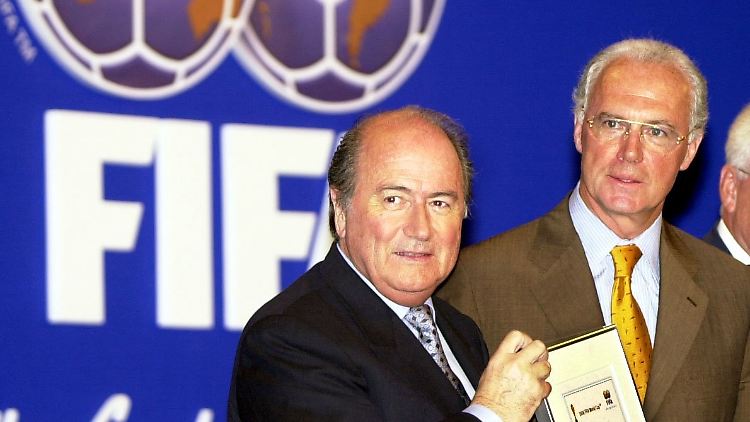

Lange Seite an Seite: Fifa-Präsident Joseph Blatter und Deutschlands "Kaiser" Franz Beckenbauer.

(Foto: dpa)

Wenn es eng wird, versucht Fifa-Präsident Blatter gern den medialen Befreiungsschlag. Jetzt kontert er deutsche Kritik mit der Andeutung, die WM 2006 sei gekauft worden. Mit seiner selektiven Erinnerung entlarvt er seinen Reformeifer als Farce, denn die Umstände der WM-Vergabe sind seit Langem fragwürdig. Ist Deutschland auf dem Sportauge blind?

Joseph Blatter ist der Meister der Blendgranaten. Im Dezember 2010, nach den skandalösen WM-Vergaben an Russland und Katar, gab der Fifa-Präsident der Schweizer "Weltwoche" ein ellenlanges Interview, das keines war. Es war ein Paradebeispiel für Gefälligkeitsjournalismus. Der skandalumtoste Blatter, damals massiv unter Druck wegen der umstrittenen WM-Doppelvergabe und Enthüllungen über korrupte Fifa-Funktionäre, durfte kritische Journalisten namentlich angreifen, unwidersprochen, und offenkundige Unwahrheiten verbreiten wie: "Es gibt keine systematische Korruption in der Fifa."

Einer der beiden Stichwortgeber war Walter de Gregorio, Schweizer "Sportjournalist des Jahres 2010". Nur wenige Monate später stieg er erst zum persönlichen Blatter-Berater auf und dann sogar zum Fifa-Medienchef.

Nun, da sein Boss Blatter ganz offiziell als korrupt gelten muss, ist de Gregorio wieder vielbeschäftigt. Da er Blatter diesmal nicht selbst befragen konnte und ein mutmaßliches Interview von Joseph Blatter mit Joseph Blatter auf fifa.com nicht die gewünschte Wirkung hatte, überließ er dem Schweizer Boulevardblatt "Blick" den medialen Gegenschlag.

Mediale Verquickungen

Dessen Chefredaktion gehörte de Gregorio einst an, dessen Sportressort leitete er einst. Dessen sollten sich Leser bewusst sein, bevor sie sich das "offenste Interview, das Sepp Blatter je gab" (Eigenwerbung "SonntagsBlick") oder Meldungen darüber zu Gemüte führen.

An Hinweisen auf die medialen Verquickungen von Interviewer und Interviewten mangelte es am Wochenende, an Nachrichten über Blatters Ergüsse nicht. Die "Blick"-Fragen ergaben sich zufällig so, dass der Fifa-Boss seine Pointen geschickt setzen konnte. Auch die beste, die unerhörte Andeutung, dass Deutschland die WM 2006 nicht kraft der besten Bewerbung bekommen haben könnte: "Gekaufte WM … Da erinnere ich mich an die WM-Vergabe für 2006, wo im letzten Moment jemand den Raum verließ. Und man so statt 10 zu 10 bei der Abstimmung ein 10 zu 9 für Deutschland hatte."

Das Interview sollte ein Befreiungsschlag gegen Kritiker und Rücktrittsforderungen aus Deutschland werden und ablenken von den eigenen Problemen, es wurde strenggenommen ein klassisches PR-Eigentor. Nicht, weil die Vorwürfe vollkommen absurd wären, das sind sie keineswegs. Sondern weil sie Blatters undemokratisches Amtsverständnis belegen: Korruption in der Fifa geißelt der selbst ernannte Reformer nur dann, wenn er sich damit unliebsamer Gegner entledigen möchte, in diesem Fall der Kritiker aus Deutschland. Oder, wie es der ehemalige Fifa-Pressechef Guido Tognoni formuliert: "Wenn Sepp Blatter den Deutschen jetzt irgendwelche Vorwürfe macht, dann treffen die auf ihn zu. Denn er hätte ja das Ganze stoppen können, wenn es unsauber gelaufen wäre. Dann hätte er sagen müssen: So geht es nicht."

Nationaler Verteidigungsreflex

Für seine Verdienste um den deutschen Fußball erhielt Blatter im Juli 2006 von Kanzlerin Angela Merkel das Bundesverdienstkreuz.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Allerdings: Seinen Zweck erfüllt es trotzdem. So vorhersehbar wie Blatters blendender Frontalangriff auf seine Kritiker war auch die Reaktion hierzulande. Der Sport-Informations-Dienst schrieb anschließend aufgeregt von "nebulösen Vorwürfe gegen Deutschland" und die hiesigen Medien machten sich die Mühe, Dementis vom DFB ("völlig haltlos", "komische Nebelkerzen") und den damaligen WM-Bewerbern um "Lichtgestalt" Franz Beckenbauer ("Wir haben da sauber gearbeitet") einzuholen.

Die Mühe, sich differenziert mit Blatters Andeutungen auseinanderzusetzen, machten sich nur wenige. Nach der Retourkutsche des Schweizers griff vielmehr der nationale Verteidigungsreflex, der Lug und Trug immer nur bei den anderen vermutet; in Russland, Katar oder unter spanischen Radprofis. Was nachgewiesene Korruption, seltsame Bewerbungsschummeleien und Doping im eigenen Land angeht, dabei ist Deutschland wie andere Nationen auch auf dem Sportauge zu oft blind. Oder naiv, wie es DFB-Präsident Wolfgang Niersbach bezüglich des lange bekannten Ausmaßes der Fifa-Schmiergeldaffäre ("habe das bis jetzt nicht glauben können") für sich in Anspruch nimmt.

Dabei gibt es über die deutsche WM-Bewerbung viel zu erzählen, Indizien auf Unregelmäßigkeiten gehen bis ins Jahr der WM-Vergabe 2000 zurück und wurden von Blatter bewusst ignoriert. Seine Interview-Andeutungen hätte nun willkommener Anlass sein können, einige Dinge doch noch einmal zu hinterfragen. Etwa, ob bei deutschen Bewerbungen tatsächlich nur der Charme von Sport-Idolen wie Franz Beckenbauer ausreicht, um Deutschland Großereignisse zu bescheren. "Was für eine billige Nummer, Herr Blatter", empörte sich Beckenbauers Hausblatt "Bild" stattdessen und wischte eilig den geworfenen Dreck vom schönen Sommermärchen.

Jens Weinreich, renommierter Fifa-Kritiker, erinnerte in seinem Blog und der "Frankfurter Rundschau" mit Blick auf die offiziell belegte Fifa-Schmiergeldaffäre hingegen daran: "Adidas, Dassler, die ISL – die Korruption im Weltsport ist eine sehr deutsche Geschichte." Die "Süddeutsche Zeitung" fasste ein Kapitel aus dem 2006 von Weinreich herausgegebenen Sammelband "Korruption im Sport" zusammen. Unter dem Titel "Amigo-Kultur im Reinformat" beschreibt Autor und SZ-Redakteur Thomas Kistner detailliert, "wie eine ominöse Deutschland AG die Fußball-WM akquirierte".

"Erstaunliche Sport- und Wirtschaftsdeals"

Zu dieser Deutschland AG gehörten nicht nur Beckenbauer und der DFB, sondern deutsche Großunternehmen wie der längst insolvente Kirch-Konzern, als Inhaber der WM-TV-Rechte an einer Vergabe nach Deutschland interessiert, DFB-Großsponsor Mercedes-Benz und die Politik. Gemeinsames Ziel war es, mindestens die vier asiatischen Stimmen für die Bewerbung zu beschaffen, auf welche Weise auch immer. Also, schreibt Kistner, organisierten sie Freundschaftsspiele des FC Bayern, stiegen kurzfristig bei südkoreanischen Autobauern ein, vermittelten lukrative Geschäfte mit Luxusautos oder lieferten hunderte Panzerfäuste nach Saudi-Arabien.

"Tatsächlich gab es damals erstaunliche Sport- und Wirtschaftsdeals in und mit Ländern, deren Stimmen für den deutschen Abstimmungserfolg wichtig waren", schreibt die SZ. Zusammenhänge mit der WM-Bewerbung dementierten alle Beteiligten stets. Falls sich aus Blatters Andeutungen noch eine echte Schlammschlacht entwickelt, dürfte es interessant werden - und peinlich für alle Beteiligten. Unstrittig ist bisher nur, dass Deutschland neben den acht europäischen Stimmen bei der WM-Abstimmung im Juli 2000 auch die vier asiatischen bekam. Das reichte allerdings nur, weil der von seinem Verband mit der Abstimmung für Südafrika betraute Neuseeländer Charles Dempsey den Raum vor der Wahl wegen "nicht tolerierbaren Drucks durch einflussreiche europäische Interessengruppen" verließ.

Glückliche Fügung

Das Resultat ist bekannt: Deutschland gewann die Abstimmung äußerst knapp mit 12:11, woran Blatter nun mit zwölf Jahren Verspätung und falschen Fakten ("10:9") erinnerte. Es war eine glückliche Fügung, wie es sie in der internationalen Sportpolitik erstaunlich oft gibt und der die Fifa mit "fahrlässig laxen Bewerbungsregeln bei WM-Vergaben" ("Süddeutsche") den Boden bereitete.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) verzichtet übrigens vorerst auf Ermittlungen gegen sein Mitglied Joseph Blatter, trotz dessen aktiver Mitwisserschaft in der Fifa-Korruptionsaffäre. Am Dienstag will der Fußball-Weltverband schließlich die Reform seines Ethik-Komitees vorstellen, um Korruption künftig effektiver bekämpfen zu können. Die nächste Blendgranate, Fifa-Patron Blatter hat sie bereits in der Hand.

Quelle: ntv.de