Niemand ist zufrieden Datenschutz "verschärft"

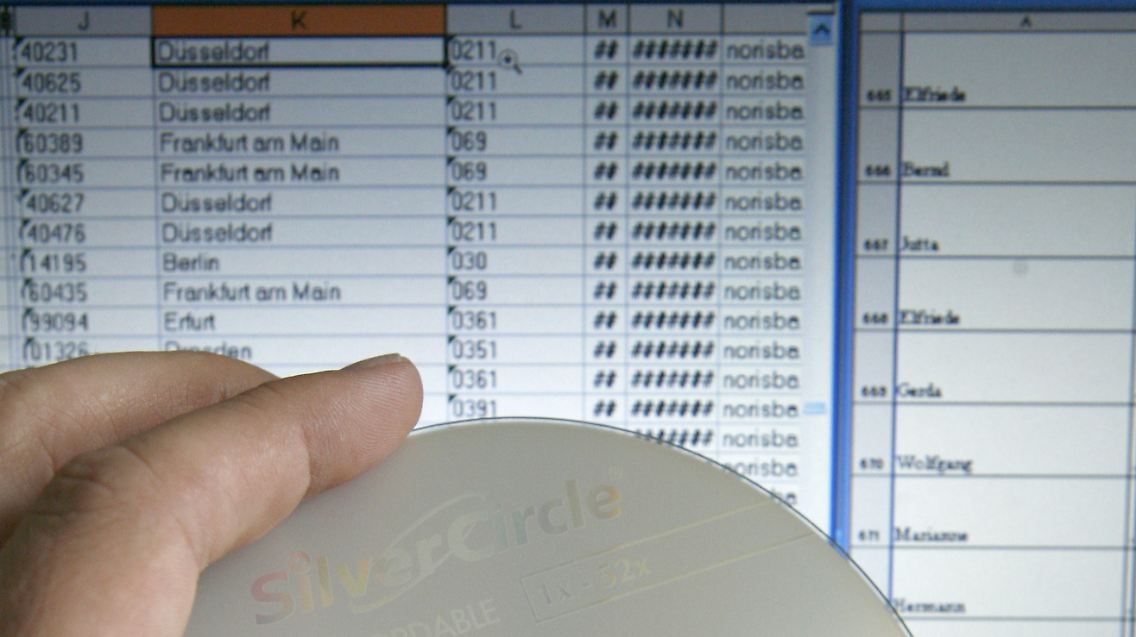

03.07.2009, 19:11 UhrDer ungezügelte Handel mit Adressen wird eingeschränkt - aber nicht völlig unterbunden. Grundsätzlich dürfen personenbezogene Daten nur mit Einwilligung der Betroffenen weitergegeben werden, aber das nach einer Reihe von Datenskandalen geänderte Bundesdatenschutzgesetz lässt viele Ausnahmen zu.

Anlass des neuen Gesetzes waren die Skandale um Adresshandel und Datenspionage in Unternehmen.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Nach den massiven Datenschutzskandalen der vergangenen Monate hat der Bundestag den Datenschutz für Verbraucher gestärkt. Das geänderte Bundesdatenschutzgesetz soll vor allem den Handel mit Verbraucherdaten in Zukunft schwerer machen als bislang.

Richtig zufrieden ist aber niemand. Denn das Parlament schwächte den Gesetzentwurf der Regierung in einigen Punkten deutlich ab, weshalb Verbraucherschützer das Gesetz massiv kritisierten. Werbewirtschaft, Medienunternehmen und Meinungsforscher hatten Nachteile befürchtet. Ihnen kamen die Abgeordneten entgegen, nach Auffassung zum Beispiel der Zeitungsverleger allerdings viel zu wenig.

Verstöße sind mit einem Bußgeld bis zu 300.000 Euro bedroht. Die ursprünglich vorgesehene freiwillige Überprüfung des Datenschutzes von Unternehmen wurde jedoch gestrichen.

Einwilligung nötig - aber nicht immer

Künftig ist der Handel mit personenbezogenen Daten wie Adressen grundsätzlich nur mit Einwilligung der Betroffenen zulässig: Verbraucher müssen der Weitergabe ihrer Daten zu Werbezwecken im Allgemeinen ausdrücklich zustimmen. Bislang hatten sie umgekehrt widersprechen müssen, um den Datenhandel zu verhindern. Diese Bestimmung war häufig im "Kleingedruckten" versteckt. Oft wusste ein Kunde auch gar nicht, dass mit seinen Daten gehandelt wurde.

In bestimmten Fällen dürfen Verträge künftig zudem nicht mehr an die Zustimmung zur Datenweitergabe gekoppelt sein (Kopplungsverbot).

Das neue Datenschutzgesetz - nach vielem Hin und Her löchrig wie ein Schweizer Käse.

(Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb)

Im Gegensatz zu den Plänen der Regierung ist die Zustimmung des Verbrauchers zur Weitergabe seiner Daten allerdings nicht in allen Fällen notwendig. So strich der Bundestag nicht das sogenannte Listenprivileg.

Wirtschaftslobby setzt Ausnahmen durch

Werbewirtschaft, Medienunternehmen und Meinungsforscher dürfen weiter listenmäßig erfasste Daten bestimmter Personengruppen nutzen, ebenso gemeinnützige Organisationen zur Spendenwerbung.

Damit können Unternehmen weiterhin ganze Listen mit einzelnen Verbraucherdaten wie Name, Beruf, Adresse und Geburtsjahr verkaufen, müssen dabei aber klar die Herkunft angeben. Damit soll es Betroffenen ermöglich werden, zumindest der weiteren Weitergabe auf diesem Weg zu widersprechen.

Die Koalitionsfraktionen verteidigten den Kompromiss mit dem Hinweis, dass es galt, berechtigte wirtschaftliche Interessen abzuwägen. Erlaubt ist weiterhin die Nutzung der Daten zur Eigenwerbung von Unternehmen.

Gewinn kann abgeschöpft werden

Mit den neuen Regelungen soll auch die Weitergabe von Daten aus Call Centern heraus erschwert werden. Die Bußgelder für Datenschutz-Verstöße werden mit dem neuen Gesetz deutlich erhöht. Auch ist es nun möglich, den mit unerlaubten Methoden erzielten Gewinn abzuschöpfen. Die Aufsichtsbehörden können nicht mehr nur Bußgelder verhängen, sondern auch Geschäftspraktiken untersagen.

Mehr Rechte für Aufsichtsbehörden

Mehr Rechte erhalten die Aufsichtsbehörden. Dem Datenschutzbeauftragten in einem Betrieb darf künftig nicht mehr gekündigt werden, womit seine Unabhängigkeit gestärkt werden soll. Das Gesetz enthält auch erste Bestimmungen für einen Schutz von Arbeitnehmerdaten. Verdachtslose Durchleuchtungen wie bei der Deutschen Bahn soll es nicht mehr geben. Ein schon lange gefordertes Gesetz zum Arbeitnehmerdatenschutz wird es wahrscheinlich erst in der nächsten Legislaturperiode geben.

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar bezeichnete dies als nächstes Etappenziel. Auch die Modernisierung des Datenschutzes müsse nach der Bundestagswahl fortgesetzt werden. "Die Arbeit fängt jetzt erst richtig an." Die vielen Ausnahmen bei der Datenweitergabe führte Schaar auf eine "beispiellose Lobbykampagne" zurück.

Kotau vor der Wirtschaft

Die Opposition kritisierte den Gesetzentwurf als unzureichend. Der Links-Abgeordnete Jan Korte sagte, von dem Datenschutzgipfel bei Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble sei nicht mehr viel übrig geblieben. Nach Einschätzung der FDP-Innenexpertin Gisela Piltz ist noch nie ein Entwurf des Innenministeriums so stark verändert worden. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Silke Stokar, warf der Union vor, unter dem Druck der Wirtschaftslobby eingeknickt zu sein.

Auch Verbraucherpolitiker der SPD waren mit dem Kompromiss unzufrieden. Die Union habe wirtschaftliche Interessen vor das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen gestellt. Die SPD scheiterte zudem mit ihrer Forderung nach einem Verbandsklagerecht. Damit sind weiter nur Klagen von Verbrauchern in konkreten Fällen möglich, nicht aber etwa eine generelle Klage durch Verbraucherschützer. Der SPD-Datenschutzexperte Michael Bürsch sprach allerdings von einem vernünftigen Kompromiss zwischen Datenschutz, Wirtschaft und Verbrauchern.

Schwarzer Tag für Verbraucher

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen warf dem Gesetzgeber Versagen vor und sprach von einem schwarzen Tag für die Verbraucher. Durch die Einschränkungen des Gesetzes sei "das Selbstbestimmungsrecht der Verbraucher auf dem Altar der Wirtschaftsinteressen geopfert worden". Es sei eine große Chance verpasst worden, den Verbrauchern die Entscheidung zu überlassen, wer ihre persönlichen Daten zu welchem Zweck nutzen darf, erklärte vzbv-Chef Gerd Billen.

Wirtschaft trotz der Zugeständnisse unzufrieden

Die Wirtschaft zeigte sich trotz der vielen Zugeständnisse unzufrieden. Das Gesetz sei untauglich für die Praxis und bringe für die Unternehmen keine Rechtssicherheit, urteilten die Zeitungsverleger. Auch die Werbewirtschaft hatte den Entwurf bereits vor der Verabschiedung als "in vielen Punkten nebulös und in keiner Weise praxistauglich" bezeichnet. Die CDU-Abgeordnete Beatrix Philipp sagte, die ursprünglichen Regelungen wären für die Wirtschaft unzumutbar gewesen. "Wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein."

In den vergangenen Monaten hatten mehrere Datenskandale Deutschland erschüttert. Neben großen Unternehmen, die Daten ihrer Mitarbeiter in großem Stil überprüften, verkauften oft dubiose Anbieter vielfach riesige Datensätze mit Millionen Verbraucherdaten auf.

Quelle: ntv.de, hdr/dpa/rts/AFP