Olympia 1972 "Terrorismus war ein Fremdwort"

04.09.2009, 13:01 UhrConnollystraße 31 in München, 04.35 Uhr am Morgen des 5. September 1972. Acht Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation "Schwarzer September" klettern über den Zaun des Olympischen Dorfes. Dabei helfen ihnen US-Athleten, die von einer Vergnügungstour zurückkehren und wünschen ohne Argwohn: "Good night and have fun." Die Terroristen dringen in das Appartement der israelischen Mannschaft ein, nehmen mit Sturmgewehren bewaffnet elf Teammitglieder als Geiseln. Dabei werden der Ringer-Trainer Mosche Weinberg und der Gewichtheber Josef Romano verwundet - beide sterben noch im Olympischen Dorf an ihren Verletzungen. Mit einem Schlag ist aus den friedlichen und fröhlichen Spielen die Heiterkeit gewichen.

Ein bewaffneter Polizeibeamter im Trainingsanzug sichert am 5. September 1972 im Olympischen Dorf in München den Block, in dem Terroristen die israelischen Geiseln festhalten

(Foto: dpa)

"Ich konnte von meinen Zimmer die israelischen Quartiere und die vermummten Gestalten mit Maschinengewehren auf dem Balkon sehen", erinnert sich Heide Ecker-Rosendahl an die Bilder des Schreckens, die um die Welt gingen. Die damals 25-Jährige hatte zuvor mit ihrem Olympiasieg im Weitsprung nach sechs Wettkampftagen für das erste Gold für die Bundesrepublik Deutschland gesorgt. Kurz danach wird sie Olympia-Zweite im Fünfkampf.

"Stimmung war super"

Ecker-Rosendahl erlebte das Attentat in München hautnah mit. (Foto von März 2008)

(Foto: ZB)

"Die Stimmung war einfach super, das konnte man auch spüren. So ein Stadion mit 70.000 Zuschauern, das war schon was", erzählt Ecker-Rosendahl. Dass die Weltrekordlerin sich nach ihren ersten Starts noch über die geringe Siegesweite im Weitsprung (6,78 Meter) und den um nur zehn Punkte verpassten Olympiasieg im Fünfkampf grämte, wurde durch den Terroranschlag unbedeutend. "Das Attentat hat einen gedanklich völlig aus der Bahn geworfen", sagt Ecker-Rosendahl. "Das konnte man gar nicht einordnen, man wusste nicht, wie man sich da verhalten oder wie man fühlen sollte. Es war total beängstigend."

Der Überfall auf das Olympische Dorf macht nicht nur Athleten, Trainer und Betreuer hilf- und ratlos. Auch die Olympia-Organisatoren und den Staat trifft dieser Akt der Gewalt unvorbereitet. 36 Jahre nach den von den Nationalsozialisten zur Propaganda missbrauchten Olympischen Spielen in Berlin soll der Welt ein anderes, friedliches Deutschland präsentiert werden. Die Polizisten im Olympia-Park tragen hellblaue Trainingsanzüge statt Uniformen. Eine Terror-Gefahr wird als unrealistisch abgetan. "Terrorismus war für uns damals ein Fremdwort, wir kannten so etwas nicht", sagt die heute 62 Jahre alte Leverkusenerin. "Es war eine Situation, in der wir überfordert waren."

Verhandlungen nur zum Schein

Die Terroristen verlangen die Freilassung von 200 Palästinensern, die in israelischen Gefängnissen in Haft sitzen, sowie die Freilassung der deutschen Terroristen Andreas Baader und Ulrike Meinhof. Die israelische Regierung lässt unverzüglich mitteilen, dass es keine Verhandlungen über die Forderungen gebe. Dennoch wird zum Schein mit den Geiselnehmern verhandelt. Bundesinnenminister Hans Dietrich Genscher, der bayerische Innenminister Bruno Merk und Münchens Polizeipräsident Manfred Schreiber bieten sich als Ersatzgeiseln an. Die Terroristen lehnen ab und verlangen, mit den gekidnappten Israelis in den arabischen Raum ausgeflogen zu werden.

Ein Terrorist (r) spricht am 5. September 1972 im israelischen Teamquartier im Olympischen Dorf mit Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher (3.v.l), dem bayerischen Innenminister Bruno Merck (2.v.r) und dem Münchner Polizeipräsidenten Manfred Schreiber (2.v.l).

(Foto: dpa)

Die deutschen Unterhändler willigen ein, in der Hoffnung, die Täter am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck überwältigen zu können. Gegen 22.30 Uhr am Abend des 5. September erreicht der Konvoi mit Terroristen den Militärflughafen, wo Hubschrauber bereitstehen. Bei der Befreiungsaktion sterben fünf der acht Geiselnehmer, ein Polizist und alle neun Israelis.

Olympische Familie unter Schock

"Wir sind ins Bett gegangen und dachten, alles ist in Ordnung. Da kommt man morgens raus, und hört was in der Nacht passiert ist", erinnert sich die "Sportlerin des Jahres" von 1970 und 1972. "Da waren wir niedergeschlagen." Sie hat die israelischen Leichtathletinnen gut gekannt, bis unmittelbar vor den Olympischen Spielen waren sie zum Training in Leverkusen gewesen.

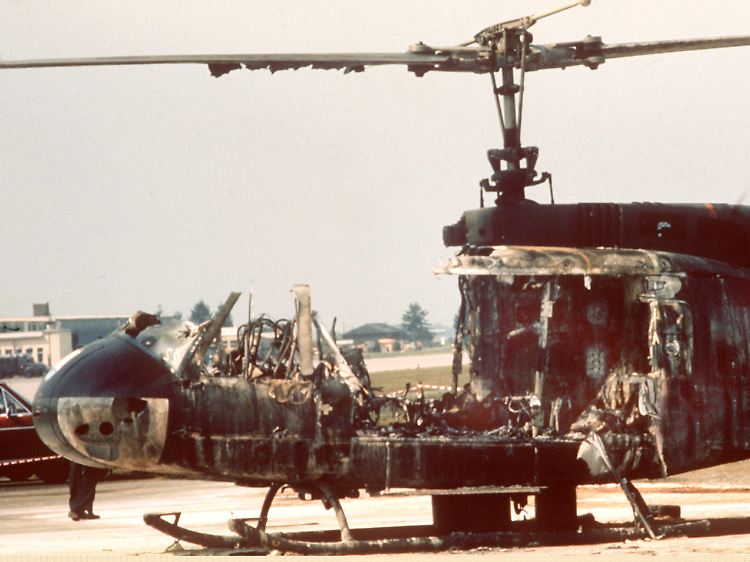

Ausgebrannter Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes, in dem bei einem Befreiungsversuch mehrere Geiseln der Terrororganisation "Schwarzer September" ums Leben kamen.

(Foto: dpa)

"Jeder war ohnmächtig und sagte zunächst, dass man so nicht weitermachen könnte", erzählt Ecker-Rosendahl. "Man hat mit jedem und keinem darüber geredet, den ganzen Tag." Die Olympische Familie steht unter Schock, unterbricht für einen Tag die Wettkämpfe, doch die XX. Sommerspiele gehen nach einer Trauerfeier weiter. "The Games must go on", sagt Avery Brundage, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Das Echo auf diese zur Legende gewordenen Worte ist geteilt - doch nur wenige Sportler reisen aus München ab.

Morddrohung erhalten

Trotz der Trauer nach der Tragödie von München hält Heide Ecker-Rosendahl die Entscheidung bis heute für richtig: "Ich konnte es nicht sofort nachvollziehen, aber man durfte sich nicht von solchen Kriminellen unterkriegen lassen." Im Gegenteil. "Als wir uns von dem Schock erholt hatten, haben wir Kampfgeist entwickelt."

Heide Ecker-Rosendahl (M), Goldmedaillengewinnerin im Weitsprung, nimmt am 2. September 1972 in München die Glückwünsche von Lord Exeter entgegen. Daneben die Diana Jorgowa (links, Silber), und Eva Suranova.

(Foto: dpa)

Deshalb war der Gold-Sieg mit ihrem Frauen-Sprint-Quartett gegen die DDR-Staffel ein doppelter Erfolg. "Wir kämpfen jetzt auf der Bahn, ohne anderen Leuten zu schaden: Bis uns dieser Gedanke gekommen war, hat es eine Weile gedauert", sagt Ecker-Rosendahl, die vor dem Staffel-Lauf selbst eine Morddrohung erhalten hatte und aus dem Olympischen Dorf in ein Hotel ausquartiert wurde. "Ich habe das nicht ernst genommen, weil ich sicher war, das waren Trittbrettfahrer."

Die Schlussfeier der Olympischen Spiele von München ist geprägt von dem schrecklichen Anschlag. "Die Tage des der strahlenden Freude haben wir zusammen gefeiert, und die schweren Stunden tiefster Dunkelheit haben wir gemeinsam ertragen", sagt Brundage.

Quelle: ntv.de, Andreas Schirmer, dpa