Eisen-Moloch als Denkmal Völklinger Hütte seit 25 Jahren kalt

11.07.2011, 12:02 UhrVölklingen galt über Jahrzehnte als eine der reichsten, aber auch dreckigsten Städte in Deutschland. Ihren Ruf verdankt die Stadt an der Saar ihrer Eisenhütte. Vor 25 Jahren wurde der letzte Hochofen stillgelegt. Heute ist das Werk Weltkulturerbe - und Touristenmagnet.

Arbeit und Wohlstand, aber auch Lärm und Dreck: Ein Jahrhundert lang bestimmte die Völklinger Hütte das Leben in der saarländischen Stadt. Vor 25 Jahren ging dann der letzte Hochofen aus. Heute ist das Eisenwerk ein bedeutendes Denkmal des Industrie-Zeitalters. "Der Himmel war grauselig grau", erinnert sich der Generaldirektor des Weltkulturerbes, Meinrad Maria Grewenig, an seine Schulzeit in der Stadt. "Jetzt ist der Himmel meist blau".

1883 wurde der erste Eisen-Hochofen in der zehn Jahre zuvor als Stahlwerk gegründeten Hütte angeblasen. In den folgenden Jahrzehnten wurde das Werk erweitert, immer neue Hochöfen und andere Anlagen entstanden. Neuerungen wurden in Völklingen ausgetüftelt, so die 1911 errichtete Hängebahnanlage, mit der Erz und Kohle auf die 27 Meter hohe Gichtbühne befördert wurde. Mit der Stahlkrise kam dann das Aus.

"Begriff des Niedergangs"

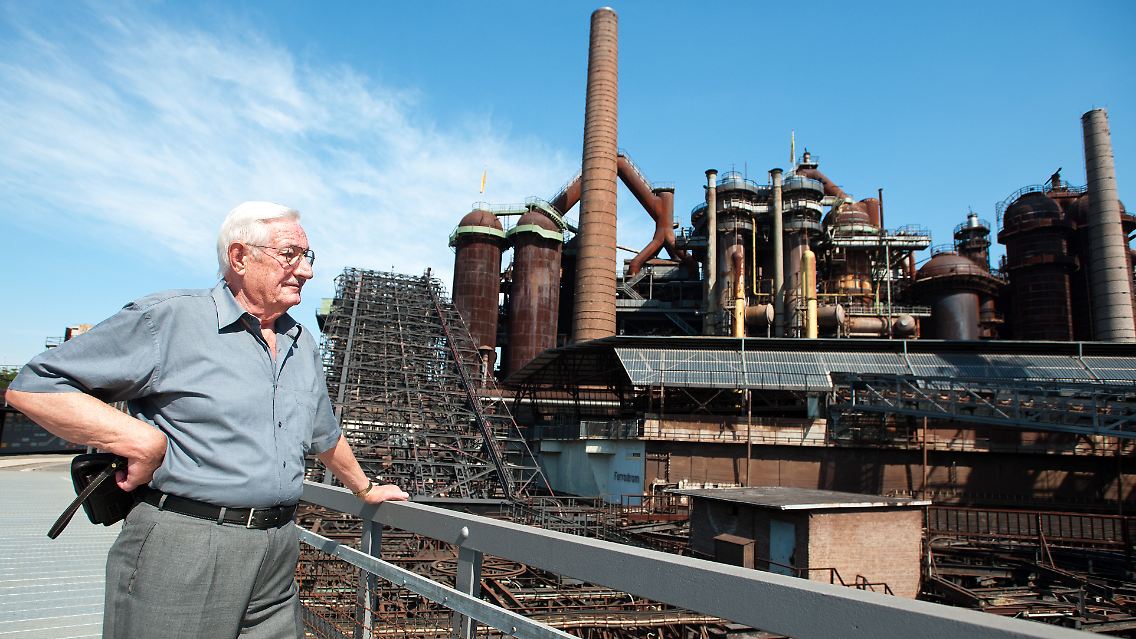

"Das war ein tiefer Einschnitt", erinnert sich Manfred Baumgärtner an seinen letzen Arbeitstag im Werk. Über seine Gefühle damals kann der heute 68-jährige Rentner nichts mehr sagen: "Der Kopf ist leer." Am 4. Juli 1986 legte der gelernte Hochöfner den letzten Hochofen still. "Die Hütte wurde für die Völklinger zum Begriff des Niedergangs", beschreibt Grewenig die Gemütslage vieler.

Insgesamt verdienten in den besten Zeiten bis zu 17.000 Menschen Lohn und Brot in der "Hütt". Und die Stadt prosperierte. Dort tobte das Leben: Allein 25 Gaststätten hätten von den Arbeitern gelebt, die nach Schichtende immer ein, zwei Bier und einen Schnaps tranken, erzählt Baumgärtner. "Jetzt gleicht die Innenstadt einem Ehrenfriedhof", drückt sich der Rentner drastisch aus.

Der Eisen-Moloch hatte aber auch seine Schattenseiten. Die Arbeit an den Hochöfen war schwer und gefährlich. Oben auf der Gichtbühne wehte vor allem im Winter ein eisiger Wind, unten kam das flüssige Eisen mit Temperaturen von 1450 Grad aus dem Hochofen. Arbeitsunfälle waren an der Tagesordnung. Und nicht nur die Arbeiter waren ohrenbetäubendem Lärm ausgesetzt. Tag und Nacht war das Quietschen der Hängebahn-Loren kilometerweit zu hören. Auf den Fenstersimsen der Wohnhäuser lag sich eine dicke Rußschicht.

Größte Touristenattraktion im Saarland

"Aus einer Niederlage haben wir einen Sieg gemacht", ist Grewenig heute stolz. Seit 1999 ist er Chef des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Als sein Verdienst gilt, dass der Stahlkoloss zur größten Touristenattraktion im Saarland geworden ist: Im vergangenen Jahr zog er rund 350.000 Besucher an. Unter Grewenigs Ägide wird das Industriedenkmal Schritt für Schritt restauriert. Immer mehr Teile öffnen für Besucher. Daneben organisiert der Kunstexperte international beachtete Kulturausstellungen und andere Events.

... bis zu deren Stilllegung 1986 arbeitete. Heute führt er Besuchergruppen durch das Weltkulturerbe.

(Foto: picture alliance / dpa)

Doch bleibt die Hütte vor allem eine "monumentale denkmalpflegerische Aufgabe", wie die Saarbrücker Zeitung feststellte. Das zeigte jüngst die Kritik des Internationalen Rates für Denkmalpflege (ICOMOS). In einem Brief an die Hüterin des Weltkulturerbes UNESCO warnte er, noch nicht restaurierte Teile drohten einzustürzen, der Charakter der imposanten Gebläsehalle mit ihren gigantischen Maschinen sei wegen der dort stattfindenden Ausstellungen und Events oft nicht mehr erfahrbar.

Bei einem Besuch Anfang des Monats beruhigte Grewenig die besorgten Denkmalschützer. In der bis 2015 geplanten letzten Restaurierungsphase sollten auch die einsturzgefährdete Gasreinigung und das marode Kraftwerk I einbezogen werden - vorausgesetzt die Finanzierung steht. Derzeit laufen Verhandlungen mit der Bundesregierung. Für die kommenden drei Jahre sind weitere Investitionen von 60 bis 70 Millionen Euro geplant, die zur Hälfte der Bund und zu je einem Viertel das Land und die EU zahlen müssten.

Quelle: ntv.de, Jörg Fischer, dpa