Stanjek über brutales Ocean Race"Wenn du überreizt, kann das Schiff zerbrechen"

Am 13. April hat das Warten für Robert Stanjek ein Ende, dann greift der deutsche Segelstar mit der "Guyot"-Crew bei der Weltumsegelung The Ocean Race wieder an. Im Gespräche mit ntv.de erzählt der 41-Jährige von geplatzten Träumen und dem Reiz dessen, was für andere Menschen die Hölle wäre.

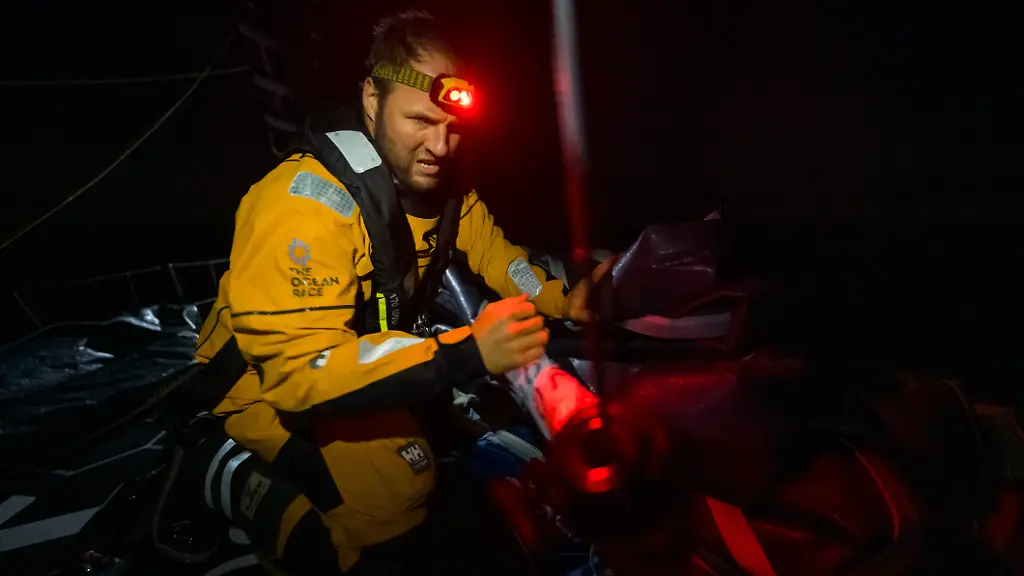

Am 13. April hat das Warten für Robert Stanjek ein Ende, dann fliegt der deutsche Segelstar nach Rio de Janeiro und greift mit der "Guyot"-Crew bei der Weltumsegelung The Ocean Race wieder an. Während sich die Konkurrenz, unter anderem Boris Herrmann mit seinem Team "Malizia", in den vergangenen Wochen auf der Königsetappe im Südpolarmeer an die eigenen Grenzen getrieben hatte, konnten Co-Skipper Stanjek und sein Team die Akkus wieder aufladen. Das geschah indes nicht freiwillig. Ein Problem mit dem Boot zwang den Berliner zur Rückkehr nach Kapstadt. Für den 41-Jährigen platzte ein Traum, wie er im Gespräch mit ntv.de erzählt. Außerdem spricht der ehemalige Starboot-Welt- und Europameister über das reduzierte Leben und Überleben auf See und den Reiz dessen, was für andere Menschen die Hölle wäre.

ntv.de: Herr Stanjek, die Königsetappe des Ocean Race ist Geschichte. Für Sie muss das doch eine gute Nachricht sein, denn jetzt kann es schließlich wieder losgehen …

Robert Stanjek: Also offen gesagt, diese Pause hat sich echt zu lang angefühlt. In den vergangenen Wochen ist die Spannung ziemlich aus dem Körper gewichen. Es fühlt sich an wie ein trockener Schwamm. Aber vielleicht ist das auch gut so und wir können alles, was jetzt noch kommt, richtig aufsaugen. Vier Etappen stehen ja noch an, 60 Prozent der Punkte sind noch zu vergeben. Und ich glaube, dass das sehr erfolgreich für uns werden kann. Aber klar, ausgerechnet die Königsetappe so früh abbrechen zu müssen, das war schon echt ein Desaster. Die Traurigkeit darüber sitzt immer noch in den Knochen. Aber mit dem Anreiz, jetzt noch ein paar starke Etappen zu segeln, verwäscht sich das hoffentlich.

Erklären Sie uns doch mal, was diese Etappe über 23.000 Kilometer von Kapstadt ins brasilianische Itajai so außergewöhnlich macht?

Eine Etappe in dieses Seerevier, vorbei am Point Nemo (Anmerk. d. Red. der am weitesten von jedem Festland entfernte Punkt) und Kap Hoorn ist nicht mal mit einer Besteigung des Mount Everest zu vergleichen. Die Planung ist extrem umfangreich, das Projekt sehr teuer. Und gerade Kap Hoorn ist die stürmischste und gefährlichste Passage, die du durchsegeln kannst. Sie ist nicht umsonst mit den größten Mythen behaftet. Wenn dir das so wegknallt, puh, das ist schon brutal. Das war echt ein Traum, das mal zu machen. Darauf haben wir uns als Team und ich mich individuell lange vorbereitet.

Während der Etappe gab es immer wieder Berichte über heftige Tiefdruckgebiete, extrem starke Winde und bis zu acht Meter hohe Wellen. An Bord von Boris Herrmanns "Malizia" verletzte sich eine Seglerin schwer am Kopf. Das klingt eher nach Hölle und nicht nach einem Traum …

Solche Verletzungen wie die von Rosalie (Anmerk. d. Red.: Kuiper) kann man sich überall zuziehen, wenn man wie wir bei Wind und Wetter segelt. Also auch im küstennahen Bereich des Atlantiks oder auf der Ostsee. Das Besondere da unten ist aber: du hast immer Wind und keine Landmasse, die etwas wegnimmt. Auch nicht bei den Wellen. So entstehen dann eben auch hohe Wellenberge. Der spezielle Risikofaktor in diesem Seerevier ist, dass du eben nicht mit einem normalen Notfallzugriff assistieren kannst. Du bist völlig autonom in dieser Gegend. Wenn dein Schiff noch segelt, dann brauchst du acht, neun, zehn Tage, bis du wieder in der Zivilisation bist. Und wenn dein Schiff nicht mehr segelt, dann hast du ein echtes Problem.

Die neuseeländische Küstenwacht, die etwa für Point Nemo zuständig ist, braucht selbst mit einem hochmodernen Rescue-Schiff sicher vier, fünf Tage, bis sie dich erreicht. Ich erinnere mich an einen Fall bei der Vendée Globe vor mehreren Jahren, als sich Yann Elies im Südpolarmeer einen Oberschenkelbruch zugezogen hatte. Der hatte Morphium dabei und musste an Bord mehrere Tage warten, bis er gerettet werden konnte. Das Revier ist außerhalb jeder Helikopter-Reichweite. Man muss sich das mal vorstellen: Man wäre schneller auf der ISS als am Point Nemo. Aber dieses autarke Leben, diese Herausforderung, das ist eben auch der Reiz. Das im Team durchzustehen. Alle haben unterschiedliche Skills. Von medizinischem Wissen über die ganze Elektronik an Bord bis hin zum Bootsbau. Das macht es so faszinierend.

… trotz der immer gegenwärtigen Gefahr, dass etwas Schlimmeres passieren kann?

Diese Faszination der Freiheit, dieses Gefühl, die Herausforderung in der Natur und den Elementen zu meistern, das zieht ja ganz viele Wassersportler in den Bann. Und man kann diesen Kick ja immer weiter treiben. Vom Segeln auf der Müritz, über die Ostsee, bis eben ins Südpolarmeer. Das ist unser 8000er. Und ja, es ist gefährlich. Aber wir machen das alle nicht erst seit gestern. Das gilt für die Crew an Bord, aber auch für unsere Spezialisten an Land, die alles möglich machen, um den Worst Case zu verhindern. Und so war es ja auch in unserem Fall ein wahnsinnig gutes Krisenmanagement.

Was genau ist an Bord eigentlich passiert, dass Sie nach Kapstadt zurücksegeln mussten?

Wir waren dreieinhalb Tage nach dem Start der Etappe im ersten deftigen Tiefdruckgebiet mit bis zu acht Meter hohen Wellen im Südpolarmeer unterwegs. In diesen Wellen sind die Beschleunigungen sehr heftig, das ist ja wie bergab fahren, aber auch die Einschläge. Da wirken einfach immense Kräfte, wenn so ein achteinhalb Tonnen schweres Boot aus einer Flugphase in die nächste Welle kracht. Und so ist dabei ein Teil der superstabilen Bodenstruktur aus Carbon-Kevlarwaben-Sandwich delaminiert. Durch diese sogenannte Delamination ist ein großer Bereich der Außenhaut labil geworden. Eine Weiterfahrt bei solch hohem Wellengang wäre zu gefährlich gewesen.

Wie ist Ihnen das denn aufgefallen?

Wir hatten gerade einen Wachwechsel an Bord. Meine Kollegin Annie Lush hatte sich zum Schlafen verabschiedet und hat dann bemerkt, dass sich ein Kasten mit technischer Ausstattung am Boden immer wieder bewegt hat. Das ganze Panel darunter, das etwa 3 Mal 1 Meter groß ist, hat sich immer wieder um acht, neun Zentimeter angehoben. Unser Onboard-Reporter Charles Drapeau hat dann aus dem Halbschlaf bestätigt, dass er ein paar Mal ein Knacken gehört hat, das sich nicht normal angehört hat. Wir haben das Boot dann sofort aus dem Wind gedreht. Der Moment war schon spooky. Carbon ist extrem steif. Wenn sich so was dann bewegt, man weiß ja nicht, wann das aufspringt. Wasser hat so eine ungeheure Kraft.

Und dann ist sofort die Entscheidung zum Abbruch gefallen?

Wir haben dann Rücksprache mit unserem Team an Land gehalten. Die sind sofort in Kontakt mit den Designern und Architekten des Bootes getreten. Die sind alle 24/7 erreichbar und würden etwa auch nie gleichzeitig in ein Flugzeug oder so steigen. Dann haben wir uns kurz beraten. Aber jedes Mal, wenn eine Welle gegen das Boot gekracht ist, haben wir dieses bröselnde Knacken gehört. Bis zur Entscheidung hat das es dann so 20, 30 Minuten gedauert. Ich hatte da echt kein Zeitgefühl. Aber ich habe die ganze Zeit nur gedacht, hoffentlich kommen sie jetzt nicht mit einer irgendeiner Reparatur-Idee um die Ecke. Der Schaden war alles andere als trivial. Und dann ist die Entscheidung zum Glück auch so gefallen, dass wir nach Kapstadt zurücksegeln.

Wie sind Sie an Bord mit der angeknacksten Stelle umgegangen?

Wir haben den delaminierten Bereich mit sehr schweren Ausrüstungsgegenständen belastet. Wir haben da bestimmt 500 Kilo draufgelegt, um dem Wasserdruck etwas entgegenzusetzen. Wir sind dann sehr schnell aus dem Tiefdruckgebiet rausgekommen. Aber wir haben uns auch auf den Worst Case vorbereitet und die Überlebensanzüge und Schwimmwesten bereitgelegt, falls das Boot Wasser nimmt und die Pumpen das nicht mehr ausgleichen können. Aber wir waren in einem Bereich, der mit Helikoptern zu erreichen ist. Das wäre dann eine kontrollierte Evakuierung geworden. Das ist sicher nicht schön, aber auch nicht dramatisch. Für uns war es aber die größte Herausforderung, das Schiff ohne Folgeschäden nach Kapstadt zurückzubringen, um das Rennen fortsetzen zu können. Als wir in ruhigerem Wasser waren, haben wir bereits an Bord begonnen, die betroffenen Stellen zu laminieren. Wir haben immer genug Material dabei, um auch größere Reparaturen zu machen.

Nun haben Sie sich an Bord ja mit dem Team an Land abgesprochen, aber wer hat denn eigentlich das letzte Wort?

Na, das ist ja keine Schwarzweiß-Entscheidung. Wir haben da ganz flache Hierarchien im Team. Aber wenn der Skipper an Bord sagt, das ist mir zu riskant, dann ist das der letzte Call.

Noch einmal zurück zu dem Moment, in dem Sie den Schaden bemerkt haben. Spüren Sie da Angst oder ist man da Profi genug und schaltet sofort wieder in den Funktionier-Modus?

Nein, Angst würde ich nicht sagen. Aber klar, für mich ist das ja eine zweite Karriere vom Süßwasser-Champion zum Hochsee-Segler und das sind dann auch für mich neue Situationen. Aber ich bin immer wieder erstaunt, was diese Schiffe aushalten. Das sind echte Meisterwerke der Ingenieurskunst. Es ist echt unglaublich, was das Material im Kampf mit den Elementen aushalten muss und aushält. Aber da sind wir dann auch wieder beim besonderen Reiz. Dieses Boot immer am Limit zu pushen, aber nicht darüber hinaus, das ist die große Kunst. Wenn man es überreizt, kann das Schiff zerbrechen. Du fliegst im Sturm über die Wellen und wenn du dann in ein Wellental krachst und nicht reagierst, dann kann das böse enden. Da reicht es auch, wenn du 9999-mal alles richtig machst, aber einmal nicht. Aber dieses Feld beim Ocean Race ist eben Champions League. Da musst du immer am Limit pushen, sonst hast du keine Chance da mitzufahren. Du hast nonstop Druck, musst nonstop reagieren.

Wie ist denn das Verhältnis zwischen mentaler und körperlicher Anstrengung an Bord?

Das Rennen ist schon eine maximale Anstrengung. Da wird auf jeden Luxus verzichtet, auf jedes Gramm. Du nimmst nicht mal eine Cola mit an Bord. Du trinkst das Wasser, durch das du segelst. Das wird über eine Frischwasseranlage aufbereitet. Du trinkst also geschmackloses Wasser und nimmst gefriergetrocknetes Essen zu dir. Du teilst du dir zu zweit einen Schlafsack, es ist wahnsinnig laut und feucht. Wenn du dich anziehst, fühlt es sich an, als würdest in einem Formel-1-Auto bei Vollgas durch die Kurven die Klamotten wechseln müssen. Die Herausforderungen und Entbehrungen sind schon heftig. Aber wir sind das ja gewohnt. Uns geht es in dem Wettkampf eben mehr darum, Gewicht einzusparen, als Luxus an Bord zu haben. Nicht umsonst heißt es bei uns: sail, eat, sleep, repeat.

Und wie sieht es mit den körperlichen Belastungen aus?

Früher waren die Mannschaften größer und die Aufgaben klar verteilt. Da wurde auch noch manuell gesteuert. Da waren die Verantwortungen allerdings runterrationalisiert. Mittlerweile haben wir ja sehr viel elektronische Unterstützung, aber dafür sind wir nur noch zu viert an Bord. Einer leitet, einer assistiert und zwei ruhen sich aus. Da hast du schon eine irre Verantwortung für die, ja, man kann schon Waffen an Bord sagen. Man lebt mit der dauernden Konzentration, mit einem Wust an Daten, du checkst die ganze Zeit die Displays und reagierst. Das ist schon sehr technisch geworden.

Aber diese Konzentration ist sehr viel fordernder als früher. Physisch ist es vor allem anstrengend, weil man ständig Spannung im Körper halten muss, um die Beschleunigungen, Belastungen und Einschläge auszuhalten. An manchen Tagen sind die Bedingungen an Bord so extrem, dass du dich nur auf Knien bewegen kannst oder dich irgendwo verkeilst. Selbst im Schlaf fällt es dir schwer, die Spannung aus dem Körper zu lassen. Aber oft bist du so müde, dass du einfach einschläfst.

Muss oder kann man das Schlafen an Bord lernen?

Es gibt Phasen, gerade am Anfang eines Sturms, da bist du einfach wach. Aber irgendwann erreichst du dein Limit und dann kannst du schlafen. Das ist dann vermutlich so, als hätte man zwei Nächte in Folge durchgefeiert.

Wie oben schon einmal gesagt, das klingt eher nach Hölle als nach Traum …

Wir machen das ja nicht von heute auf morgen. Das wächst ja über Jahre. Entsprechend gut können wir das wegstecken. Und da draußen sind eben die Seglerinnen und Segler unterwegs, die es am weitesten treiben können mit der Belastung. Und klar hast du oft genug das Gefühl: Warum tue ich mir das an? Gerade, wenn der Wecker nach anderthalb Stunden klingt, wenn dir der Körper weh tut, wenn es draußen kalt ist. Aber das verwässert sich schnell. Du erlebst einfach viel zu viele schöne Momente. Du siehst so viele wundervolle Dinge. Das ist ein ehrliches Reisen, du erlebst die Welt. Anders, als wenn du irgendwohin fliegst und nur einen Bruchteil zu sehen bekommst.

Warum haben Sie sich eigentlich von Ihrer erfolgreichen olympischen Karriere zum Hochseesegeln abgewandt?

Ich war ja damals in der Starboot-Klasse unterwegs und diese Disziplin ist dann aus den Olympischen Spielen herausgefallen. Das kommt halt leider vor. In eine neue Klasse wollte ich nicht einsteigen, aber ich wollte meine Karriere eben auch noch nicht beenden. Es gibt im Segeln drei Leuchttürme: die Olympischen Spiele, den America's Cup und das The Ocean Race. Vom America's Cup ist Deutschland zu weit weg, das war unrealistisch. Also habe ich mich aufs Hochseesegeln konzentriert, das hat mich sehr schnell gezeckt. Und so habe ich mich voll auf dieses Rennen fokussiert.

Wie vereinbart sich das Ganze denn mit der Familie? Ich kann mir vorstellen, dass Frau und Kinder die Etappen nicht ganz so entspannt verfolgen?

Nein, meine Frau ist in den Tagen schon ein bisschen gealtert. Sie ist selbst auch Seglerin und weiß natürlich, was die Dinge, die auf See passieren, bedeuten können. Wenn du dann über so Themen wie Risikolebensversicherung sprichst, dann ist das schon komisch. Aber unser Anwalt hat damals einen schönen Vergleich gewählt und zu meiner Frau gesagt: Wenn du einen Astronauten als Mann hast, dann musst du damit rechnen, dass er ins All fliegt.

Wie verhält es sich denn im Konkurrenzkampf auf dem Wasser? Zittert man mit den Kollegen mit?

Also sicherheitstechnisch sind wir eine große Familie. Da helfen wir uns alle gegenseitig. Wenn eine andere Crew Erkenntnisse über Gefahren hat, wird das geteilt. Aber wenn es um die Performance geht, dann sind wir alle geschlossene Bücher. Es ist eben auch ein Wettkampf. Es wird gekämpft, aber du bist natürlich erleichtert, wenn du hörst, dass alle anderen Crews gut durch die Etappen kommen. Das habe ich den Kollegen dann auch per Whatsapp geschrieben und ihnen versprochen, sie in Brasilien auf einen Caipi einzuladen. In diesem Extremsport gibt es eben eine zweite Ebene. Da ist bei aller Rivalität auch eine tiefe Verbundenheit.

Die Vermüllung der Ozeane und die Überfischung sind in der Debatte um Nachhaltigkeit und Klimaschutz immer wieder große Themen. Begegnet Ihnen das unterwegs auch?

Ja klar, das Meer ist ja unser Wohnzimmer. Und natürlich verstehen wir es auch als Aufgabe, die Menschen dank unserer Reichweite aufzuklären. Und natürlich sehen wir Veränderungen und helfen auch der Wissenschaft. Wir haben etwa kleine Labore an Bord. Wir sammeln Proben, die werden auf Mikroplastik untersucht. Wir sind ja in Revieren unterwegs, wo sonst niemand ist. Die Daten, die wir mitbringen, die sind super selten. Alle Teams machen mit und unterstützen die Wissenschaft. Aber es ist schon auch witzig, wir kämpfen um jedes Kilo an Bord und nehmen dann die schweren Bojen der Wissenschaft mit.

Gibt es Momente, die Sie da draußen auf dem Wasser erschrocken haben?

Die großen Plastikstrudel, die es ja gibt, die haben wir nicht gesehen. Dafür aber die extrem ausufernde Schifffahrt und Geisternetze, die wir teilweise einfangen. Auch die Vorhersagen sind nicht mehr so stabil, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen. Die Wettersysteme ändern sich schon. Und es gibt unglaublich viel Fischerei. Wenn man für dieses Thema sensibilisiert ist, dann tut es schon weh. Es ist grausam, wie die Meere überfischt werden. Aber es gibt auch tolle Momente. Wir sehen Wale, Delfine, Schildkröten. Wir sehen auch viel Leben im Meer.

Mit Robert Stanjek sprach Tobias Nordmann