Die dunkle Geschichte der Nazi-Seilschaften BND schaut hinter seine Schatten

03.12.2013, 19:47 Uhr

(Foto: picture alliance / dpa)

Schon lange ist bekannt, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg Nazis in der Vorgängerorganisation des Bundesnachrichtendienstes eingenistet hatten. Eine Historikerkommission belegt nun, wie breit die Verbindung zwischen NS-Zeit und Nachrichtendienst war.

Es sind unbequeme Wahrheiten, die sich Gerhard Schindler anhören muss. Zuletzt hatte sich der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND) vor allem mit den Schlagzeilen um die High-Tech-Spionage des US-Partnerdienstes NSA herumzuschlagen. Nun ist es die eigene Geschichte seines Dienstes, die wissenschaftlich akribisch aufgeblättert wird. Die vor gut zwei Jahren eingesetzte Unabhängige Historikerkommission zur Erforschung der BND-Anfangsgeschichte hat in Berlin Zwischenergebnisse vorgelegt.

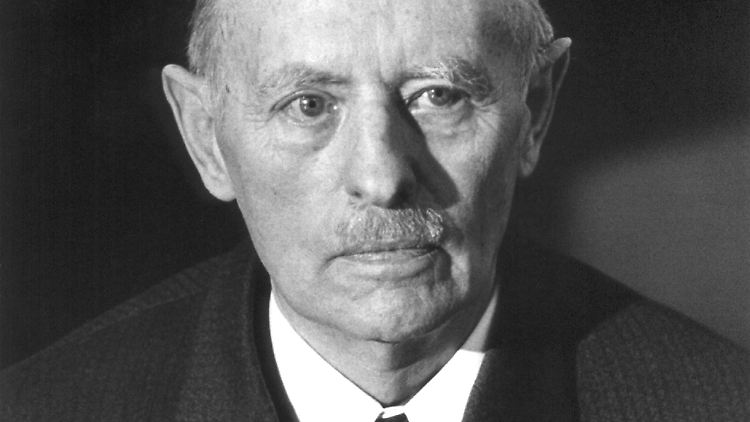

Es geht um Nazi-Seilschaften, mangelnde Sensibilität, politische Verbundenheit und Komplizenschaft. Um Kontinuitätslinien zur NS-Zeit. Und um den ersten Vorgänger Schindlers: Reinhard Gehlen. Der frühere Wehrmachtsgeneral (1902 bis 1979) hatte 1946 unter US-Führung den deutschen Auslandsnachrichtendienst geschaffen - Bezeichnung: "Organisation Gehlen". 1956 gründete die Regierung von Kanzler Konrad Adenauer (CDU) den BND. Gehlen leitete den Dienst bis 1968.

Seit langem ist bekannt, dass in der "Org Gehlen" zahlreiche Nazis untergekommen waren - zum Teil mit Billigung der Amerikaner. Doch mit den Forschungen der Historiker bekommt das unklare Bild aus Mythen und Vermutungen wissenschaftliche Schärfe. Zusammen mit elf Mitarbeitern werten die vier Professoren - unterstützt von einer BND-internen Forschungsgruppe und einem Etat von 2 Millionen Euro - bis 2016 mindestens 54 000 Papierakten und 5 Millionen Seiten Mikrofilme aus alten BND-Beständen aus.

Die Befunde, die Gerhard Sälter vorträgt, sind eindeutig. Der Kommissionsmitarbeiter berichtet von "ungeplantem Wildwuchs" bei der Einstellung von Personal in den rasch wachsenden Dienst. Gehlen hatte die Anwerbung den Leitern der Außenstellen überlassen. Und die holten oft alte Kameraden aus ihrem direkten Umfeld in den Dienst. Praktisch jeder, der einen Freund in der Organisation besaß, sei aufgenommen worden. Die Rekrutierungspolitik sei in den ersten Jahren "auf eine Inkorporation der Trümmer der nationalsozialistischen Sicherheitsapparate ausgerichtet" gewesen, urteilt Sälter.

Seilschaften funktionierten noch lange nach dem Krieg

Reinhard Gehlen hatte ein System geschaffen, dass sich unter seiner Obhut verselbstständigte.

(Foto: dpa)

Selbst nach 1953 habe für die Beurteilung des Verhaltens im "Dritten Reich" die Garantie ehemaliger Kollegen ausgereicht, sagt Sälter. "Die Leitung des BND machte somit die im Nationalsozialismus entstandene Kameradschaft zur Grundlage ihrer Personalpolitik." Noch 1957 sei etwa ein führender und erheblich belasteter Nazi mit einem Empfehlungsschreiben eines Ex-Kameraden eingestellt worden, der in der Hitler-Zeit dessen Vorgesetzter war.

Durch ein System von Seilschaften und Ketten-Rekrutierungen hätten sich "Netzwerke aus Funktionsträgern des Dritten Reiches (...) dauerhaft in der Organisation Gehlen und im BND etablieren" können. Gehlen und sein Stab hätten dies ohne Sorgen gesehen, sagt Sälter. Auch die Einbindung in die Strukturen und Kontrollmechanismen der Bundesrepublik ab 1956 habe nicht zu mehr Problembewusstsein geführt.

Geheimdienst mit Skepsis gegen den Staat

Der Historiker beschreibt ein Paralleluniversum, wenn er über die Zustände im damaligen BND-Hauptsitz Pullach bei München redet. Die Spitze des Dienstes habe "in fortbestehender Kameradschaft mit den Funktionseliten des Dritten Reichs" und dank der dortigen geheimen Abgeschiedenheit ein autoritäres Staatskonzept gepflegt, "von dem aus die den gesellschaftlichen Wandel der Bundesrepublik mit deutlicher Skepsis betrachteten".

Gehlen und die Führungsebene hätten sich unabhängig genug gefühlt, um diesem Wandel "gut abgeschottet gegen die öffentliche Meinung" zu trotzen "und die (...) Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf nationalsozialistische Gewaltverbrechen souverän zu ignorieren". Sälter ergänzt: "Ihr Problembewusstsein richtete sich seit 1956 eher darauf, die personellen Kontinuitäten zum Dritten Reich nach außen zu verschleiern, als sie einzudämmen."

Christoph Rass von der Uni Osnabrück erstellt auf Grundlage einer Stichprobe von rund 3500 Personalunterlagen eine Sozialprofilanalyse von "Org Gehlen" und BND. Demnach habe sich zunächst ein typisches Vorgesetzten- und Vorbildverhältnis zwischen einer älteren und einer jüngeren Generation entwickeln können, die beide stark durch die Nazi-Zeit geprägt worden seien. "Verkürzt traf noch immer die HJ-(Hitlerjungen)-Generation auf die "Führergeneration"", sagt Rass.

Professor Klaus-Dietmar Henke von der Universität Dresden resümiert, die Forschungserkenntnisse seien keinesfalls nur historisch wichtig: "Die Fragen nach der Kontrollierbarkeit und der keinesfalls hinnehmbaren Verselbstständigung sind immer aktuell."

Quelle: ntv.de, Jörg Blank, dpa