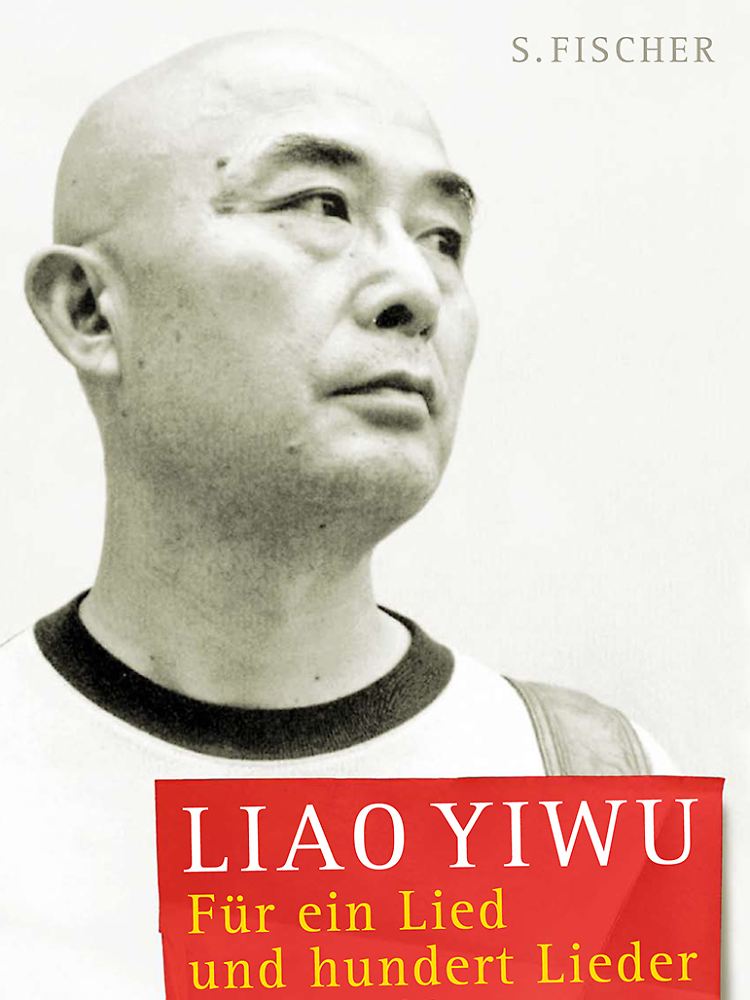

Liao Yiwu über vier Jahre Haft und Chinas Wirtschaft "In China geht es nur ums Geld"

17.08.2011, 09:47 Uhr

Held vom Juni 1989: Ein Mann kann kurzzeitig eine Panzerkolonne aufhalten.

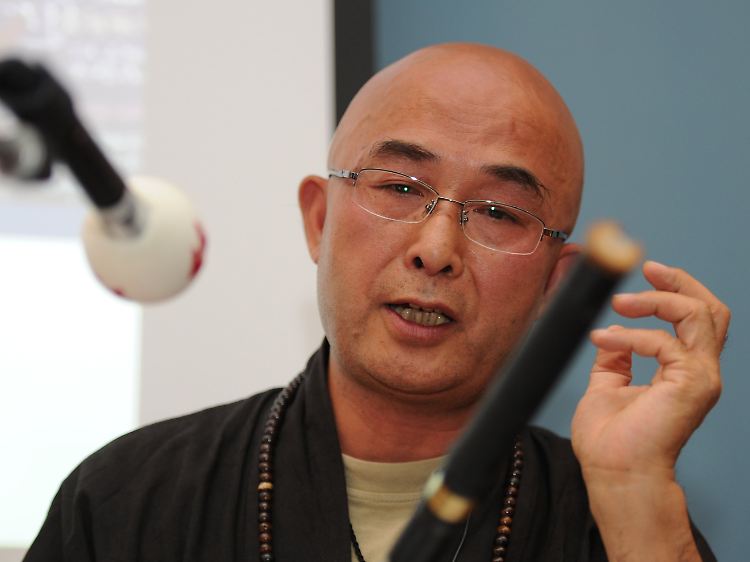

Wegen des Gedichts "Massaker" über die blutige Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Pekinger Tian'anmen-Platz wird der chinesischen Schriftsteller Liao Yiwu 1989 verhaftet. Er kommt vier Jahre in Gefängnisse und Arbeitslager, erduldet Folter und Erniedrigung. Und er lernt Flöte spielen. Nach seiner Entlassung findet er ein verändertes China vor. Die Menschen haben die Helden von 1989 vergessen, dafür floriert die Wirtschaft. "Es geht nur noch ums Geld", sagt Liao im Gespräch mit n-tv.de. Und er spricht über sein neues Buch, in dem er seine Zeit im Gefängnis verarbeitet. Damit es nun - erstmals weltweit - in Deutschland veröffentlicht werden kann, muss er aus China fliehen. "Für ein Lied und hundert Lieder" ist ein drastisches und beklemmendes Dokument der chinesischen Diktatur. Damit auch deutsche Politiker das nicht vergessen, rät Liao ihnen, sich über chinesische Geschichte zu informieren.

n-tv.de: Sie sind jetzt seit einigen Wochen in Berlin. Sprechen Sie schon etwas Deutsch?

Liao Yiwu: Nur einen Satz: "Ich bin ein Berliner".

Ist es Zufall, dass Sie nach der Flucht aus China zuerst nach Deutschland gekommen sind?

Ursprünglich war das Zufall. Ich hatte Einladungen aus der ganzen Welt. Allerdings habe ich 14 Mal vergeblich die Ausreise aus China beantragt. Aber dann war ich auf einer Veranstaltung des deutschen Konsulats, wo ich den deutschen Menschenrechtsbeauftragten für Asien traf. Er übermittelte mir die Grüße von Kanzlerin Angela Merkel. Er sagte, man könne zwar nicht direkt etwas für mich tun, lud mich aber nach Deutschland ein. Das hat mich gerührt und ich schickte Angela Merkel einen Offenen Brief und eine chinesische Raubkopie des Stasi-Films "Das Leben der Anderen". Damit wollte ich Frau Merkel auch an ihre eigene Vergangenheit in der DDR erinnern. So konnte ich 2010 erstmals nach Berlin reisen.

Zu dem Zeitpunkt war Ihr Buch "Fräulein Hallo und der Bauernkaiser", in dem Sie Interviews mit Menschen aus der chinesischen Unterschicht führen, bereits in Deutschland erschienen. Hat Sie das überrascht?

Ja. Ich dachte immer, ich schreibe für chinesische Leser. Dass das Buch auch in Deutschland so gut angenommen wurde, war eine positive Überraschung für mich.

In Ihrem neuen Buch "Für ein Lied und hundert Lieder" schreiben Sie über Ihre Zeit in Haft. Wie schafft man es, nach vier Jahren Gefängnis und Arbeitslager, nach Folter und Erniedrigung, darüber ein Buch zu schreiben?

Die Erinnerung an die Grausamkeiten ist natürlich schwierig. Aber andererseits war das, was ich erlebt habe, nicht so schlimm wie das Schicksal anderer Menschen, die nach dem Massaker auf dem Tian'anmen-Platz verhaftet wurden. Manche mussten 20 Jahre ins Gefängnis, andere wurden zum Tode verurteilt. Verglichen damit sind meine vier Jahre Haft keine große Sache. Zudem bedeutete das Buch für mich einen Wandlungsprozess. Zweimal wurden die Manuskripte von der Polizei beschlagnahmt, es musste also dreimal geschrieben werden. In diesem Prozess habe ich eine Wandlung durchlebt. Ich wurde vom Dichter zum Dokumentaristen von Grausamkeiten und Unmenschlichkeiten.

Hat sich der Schwerpunkt in den drei verschiedenen Versionen des Buches verschoben? Ist es beim dritten Mal leichtergefallen?

Ganz im Gegenteil, eigentlich fiel mir die erste Version leichter. Ich konnte sie schneller schreiben, weil die Erinnerung noch ziemlich frisch war. Für das erste Manuskript brauchte ich etwa ein Jahr. Für die zweite Version brauchte ich schon fast drei Jahre. Das dritte Manuskript war dann sehr schwierig, da ich mich an einige Sachen nicht mehr so genau erinnern konnte. Aber es war ein gutes Training für mein Gedächtnis.

In Ihrem Buch sind auch die Gewalt und die gegenseitige Folter unter den Gefangenen erschreckend. Die Gewalt geht also nicht nur von den Behörden aus. Wie kann man das erklären?

Das ist eine unsichtbare Struktur im chinesischen Strafsystem. Die Gefangenen werden mit Erleichterungen und Belohnungen zur Gewalt gedrängt. Wenn die Polizei etwa einen Gefangenen auch durch Folter nicht zur Aussage bringen kann, dann überlassenen sie ihn den anderen Kriminellen. Wenn diese ihn zum Sprechen bringen, werden sie belohnt. Wenn dabei aber jemand stirbt, dann trägt nicht die Polizei die Verantwortung dafür, sondern die Kriminellen. Das ist Teil dieses Systems.

Im Gefängnis haben Sie gelernt, Flöte zu spielen. Wie kam es dazu?

Das war zunächst ein Zufall. Aber es war auch eine Heilung. Als ich im Gefängnis einmal ein Lied gesummt habe, wurde ich gezwungen, bis zur Erschöpfung zu singen.

Darauf spielt auch der Buchtitel "Für ein Lied und hundert Lieder" an?

Genau. Seitdem kann ich aber nicht mehr singen. Ich habe bereits vergessen, wie man singt. Dann traf ich in Haft einen Meister, der mir das Flötenspiel beigebracht hat, aber auch eine Art Tradition. Er sagte zu mir: "Du denkst, Dir geht es im Gefängnis so schlecht. Aber die Menschen draußen sind auch in einem Gefängnis, das größer und unsichtbar ist. Wir dagegen sind in einem sichtbaren Gefängnis. Aber trotzdem kannst Du hier in Freiheit leben." Da habe ich gelernt, dass Freiheit zunächst die Freiheit des Herzens ist. Durch die Musik habe ich gelernt, eine innerliche Freiheit zu gewinnen. Das werde ich nie vergessen.

Nach Ihrer Entlassung aus der Haft haben sich viele Freunde von Ihnen abgewendet. Wie ist das zu erklären?

Sie hatten vor allem Angst. Beim Massaker 1989 konnten wir uns nicht vorstellen, dass die Armee auf die eigenen Bürger schießt. Wir dachten, es wären Gummigeschosse. Doch tatsächlich starben viele Studenten. Dieser Schrecken ist im Gedächtnis geblieben. Hinzu kam die wirtschaftliche Öffnungspolitik von Deng Xiaoping. Für viele war damit klar: Wer für Demokratie eintritt, wird erschossen. Aber man kann Karriere in der Wirtschaft machen und reich werden. Meine Freunde und viele andere, die damals auf die Straße gingen, haben sich dementsprechend neu orientiert. Es kam zu einer kollektiven Orientierung nach Geld. Ich dagegen habe in Haft meine Ideale behalten und war voller Erwartungen, dass mich meine Freunde nach den vier Jahren Haft willkommen heißen würden. Es war eine große Enttäuschung, dass sie kein Interesse mehr an politischen Fragen hatten. Da spürte ich die Realität: Es geht nur noch ums Geld.

Drastisch gesagt: Hat das Massaker von 1989 erst das chinesische Wirtschaftswachstum möglich gemacht?

Das Massaker von 1989 beendete demokratische Forderungen - und startete den Wirtschaftsaufschwung.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Es gibt tatsächlich die Theorie, dass das Massaker die Basis für das Wirtschaftswachstum ist, denn 1989 endeten die Versuche demokratischer Reformen. Durch die Ermordung tausender Menschen auf dem Tian'anmen-Platz hat das Regime eine gewisse Stabilität erreicht. Dadurch wurde das Wirtschaftswachstum begünstigt.

Abseits von den Massenprotesten hat das Massaker auch das intellektuelle China um Jahre zurückgeworfen. Hat es sich jemals von diesem 4. Juni, dem Tag des Massakers, erholt?

Das Massaker war für die Intellektuellen ein Wendepunkt. Ein Teil landete im Gefängnis, ein Teil ging ins Ausland und ein Teil gab auf. Seitdem hat die chinesische Regierung eine neue Strategie entwickelt. Dabei wechseln Abschreckung und Liberalisierung einander ab. Intellektuelle werden meist schon verhaftet, bevor sie etwas machen können. Diese Strategie wiederholt sich nun schon seit Jahren. 1998 etwa besuchte US-Präsident Bill Clinton im Zuge der Öffnungspolitik China. Gleichzeitig wurden aber Menschenrechtler verhaftet.

Kann die wirtschaftliche Öffnung zwangsweise eine politische Liberalisierung nach sich ziehen?

Sicher wird es Veränderungen geben, weil das Wachstum Folgen hat: Es führt zu schweren Umweltschäden, der Unterschied zwischen Arm und Reich wird immer größer, die Inflation ist derzeit so groß wie seit 1989 nicht. In fünf oder zehn Jahren werden die Profiteure des Wirtschaftswachstums das Land Richtung Westen verlassen. Für die normalen Menschen aber ist China eine große Müllhalde, sie haben nichts vom Wachstum.

Gibt es noch eine unzufriedene Grundstimmung in der chinesischen Gesellschaft? Nach den Revolutionen in Arabien gab es ja auch in China wieder Versuche, Proteste zu starten, doch diese wurden rigoros niedergeschlagen.

Das chinesische Wirtschaftswachstum hat verheerende Auswirkungen auf die Umwelt: Ölverschmutzung in der Bucht von Weitang.

(Foto: picture alliance / dpa)

In der Propaganda der Regierung geht es nur noch um materiellen Wohlstand. Viele Chinesen haben darüber die eigene Geschichte vergessen. Darum schreibe ich derzeit an einem Buch über die Studentenproteste 1989. Da geht es um Menschen, die nach dem Massaker mit Anfang 20 ins Gefängnis geworfen wurden. Jetzt, mit 40 Jahren, werden sie entlassen, haben keine Ausbildung und keinen Studienabschluss. 1989 waren sie Helden, weil sie den Panzern die Stirn boten, heute sind sie bedeutungslos. Die Gesellschaft hat diese ehemaligen Helden total vergessen. Ich habe Mitleid mit diesen Menschen, weil sie verloren sind.

Haben Sie Kontakt zu anderen Dissidenten, zum Beispiel zum inhaftierten Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo oder zum Künstler Ai Weiwei?

Mit ihnen habe ich vor allem per Mail Kontakt. Lange hatte ich Kontakt zu Lius Frau, aber sie ist derzeit nicht mehr erreichbar. Aber zu Ai Weiwei habe ich immer Kontakt und weiß von neuen Entwicklungen.

Wie sehen Sie die starke Medienaufmerksamkeit für Ai Weiwei nach dessen Verhaftung im April? Ist das positiv, weil damit auf die Menschenrechtslage in China hingewiesen wird, oder eher negativ, weil immer nur die bekannten Namen im Fokus stehen?

Ai Weiwei oder zum Beispiel auch der Blogger Ran Yunfei stehen für eine neue Generation chinesischer Intellektueller. Sie stehen nicht nur wegen ihrer bekannten Namen in der Öffentlichkeit, sondern auch wegen ihrem offenen Engagement für Demokratie. Deshalb sehe ich diese Aufmerksamkeit im Westen ganz positiv.

In Deutschland ist das Jahr 1989 durch den Fall der Mauer sehr positiv besetzt, in China dagegen durch das Massaker sehr negativ. Ist das frustrierend?

Im April wurde Ai Weiwei in Peking verhaftet. Erst im Juni wurde er wieder gegen Kaution freigelassen.

(Foto: AP)

Das ist nicht nur frustrierend, sondern sogar hoffnungslos. Diese gesamte Entwicklung - der Fall der Mauer, die deutsche Wiedervereinigung, der Zusammenbruch der Sowjetunion - hat den Kalten Krieg beendet. China dagegen bleibt zurück. Wir Intellektuelle waren tief traurig, verletzt und hoffnungslos. Wir haben uns gefragt, warum wir die Opfer sind, während die Welt voranschreitet. Wir haben das als Schicksalsschlag gesehen.

Glauben Sie, dass westliche Politiker den Spagat schaffen können, einerseits Wirtschaftsverträge mit China zu schließen, andererseits auf die Menschenrechtslage hinzuweisen?

Ich sehe durchaus ein, dass der Westen wirtschaftliche Interessen an China hat und dass diese Geschäfte eine wichtige Rolle spielen. Ich würde mir aber wünschen, dass sich westliche Politiker mehr mit chinesischer Geschichte beschäftigen würden. In Deutschland ist das Geschichtsbewusstsein sehr stark, gerade erst wurde umfassend über den 50. Jahrestag des Mauerbaus berichtet. Deshalb sollten Politiker, die nach China reisen, sich mit der Geschichte des Landes beschäftigen. Dann werden sie sich bewusst, dass der Geschäftspartner eine diktatorische Regierung ist und dass dem Wachstum die Interessen der Bürger geopfert werden, die Menschenrechte und der Umweltschutz. Ich hoffe, dass die Politiker mit diesem Wissen im Hinterkopf automatisch stärker auf die Menschenrechte achten.

Sie betonen immer, dass Sie legal aus China ausgereist sind und dass Sie Ihren Aufenthalt hier nicht als Exil sehen. Glauben Sie, dass Sie bald nach China zurückkehren können? Immerhin wurden Ihnen juristische Konsequenzen angedroht, falls "Für ein Lied und hundert Lieder" veröffentlicht wird.

Verständigungsprobleme? Kanzlerin Merkel und Chinas Premier Wen Jiabao bei Regierungskonsultationen in Berlin.

(Foto: dpa)

Ich habe China verlassen, um frei schreiben und veröffentlichen, mich frei äußern zu können. Dieses Jahr habe ich viele Verpflichtungen, weil das neue Buch erscheint. Im nächsten Jahr habe ich ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Dann schreibe ich mein Buch über die Studentenrevolte 1989. Was danach kommt, kann ich nicht sagen. Ich muss vor allem abwarten, was in China geschieht. Ich habe aber nicht das Gefühl, im Exil zu leben, weil ich nur wegen meiner Arbeit als Schriftsteller ins Ausland gegangen bin.

Unterscheidet sich Ihr Schreiben hier von dem in China?

Ich freue mich sehr auf kommendes Jahr, wenn ich in Berlin arbeiten kann. Erstmals in meinem Leben kann ich in Freiheit, in einer ruhigen Umgebung schreiben. In China konnte ich dagegen nie wirklich konzentriert arbeiten. Ich frage mich bereits, ob ich diese Freiheit genießen und etwas Neues schaffen kann.

Alexander Solschenizyns Buch "Der Archipel Gulag", in dem er das sowjetische Gefängnissystem beschreibt, erschien 1973. 17 Jahre später ging die Sowjetunion unter. Ist das ein Hoffnungsschimmer?

Ich habe einmal Ai Weiwei gefragt, wann das chinesische Regime zusammenbricht und er sagte: "Kommendes Jahr, kommendes Jahr". Ich würde sagen: Je schneller, desto besser. Wir sind voller Hoffnung, allerdings auch desillusioniert. Hinzu kommt: Das sogenannte Wirtschaftswachstum führt zu enormen Umweltverschmutzungen. Selbst wenn China demokratisch wird, ist das Land mit diesen Problemen konfrontiert. Auch deshalb sage ich: je schneller, desto besser.

Mit Liao Yiwu sprach Markus Lippold

Übersetzungen: Jing Möll

"Für ein Lied und hundert Lieder" von Liao Yiwu direkt im n-tv Shop bestellen

Quelle: ntv.de