Bürgermeister in der Klemme "Müssen uns erst selbst anstrengen"

05.05.2010, 09:54 UhrDie Stadt Solingen streicht 184 Stellen in der Verwaltung, macht aus vier Bürgerbüros eins, ein Fußballstadion wird Bauland und die Brötchentaste an den Parkuhren wird abgeschafft. Damit will die Stadt verhindern, unter Kommunalaufsicht zu fallen. Mit Solingens Oberbürgermeister Norbert Feith (CDU) sprach n-tv.de über die Mühe, der "Vergeblichkeitsfalle" zu entgehen.

n-tv.de: Die Finanzkrise ist bei den Kommunen angekommen, wie äußert sich das in Solingen?

Norbert Feith: Die Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise laufen für den Finanzplanungszeitraum von vier Jahren auf ein Minus von 120 bis 125 Millionen Euro hinaus. Davon sind etwa 100 Millionen Euro geschätzte Steuerverluste, im wesentlichen aus der Gewerbesteuer. Dazu kommt der Anstieg bei den Sozialleistungen von voraussichtlich 20 bis 25 Millionen Euro. Die kommunale Finanzkrise ist in Solingen seit langem spürbar. Solingen muss strukturell 45 Millionen Euro einsparen. Strukturell sind Einsparungen, die jedes Jahr wiederkehren. Schuld daran ist nicht zuletzt die Verletzung des „Konnexitätsprinzips“ durch die übergeordneten Ebenen. Das heißt, die Kommunen müssen für die Folgekosten von Entscheidungen einstehen, die in Brüssel, Berlin und Düsseldorf getroffen werden. Wir haben das mal für die letzten zehn Jahre nachgerechnet. Jährlich finanziert Solingen einen Aufwand von 26 Millionen Euro, der aus über 100 Verordnungen, Gesetzen, Entscheidungen und weit über 100 Einzelmaßnahmen resultiert. Dahinter stecken große und kleine Gesetzgebungen, sozialpolitische Gesetze etwa, aber auch Verwaltungsausführungsvorschriften, die sich bei uns in Sach-, Finanz- und Personalaufwand niederschlagen. Da treffen Dritte Entscheidungen über uns, die sich am Ende bei uns als Defizit ausweisen.

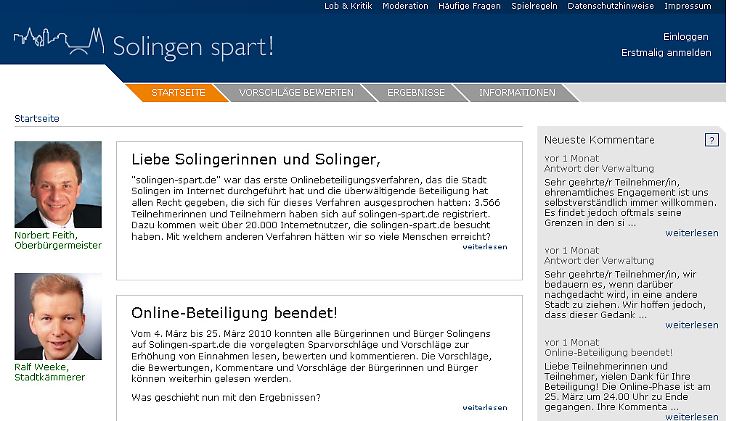

Sie haben die Bürger selbst im Internet Sparvorschläge machen lassen, wie war die Resonanz?

Überwältigend. Die Entscheidung, das Sparkonzept nicht allein zwischen Rat und Verwaltung verhandeln und beschließen zu lassen, war aus mehreren Gründen richtig. Zum einen erzielen wir einen Demokratiegewinn, weil wir mit dem Strukturproblem der Stadt unsere Bürgerinnen und Bürger beschäftigen und damit natürlich auch aufklären. Zum anderen laden wir die Bürger ein, gemeinsam mit uns zu überlegen, wie wir Leistungen erhalten können, die wir öffentlich nicht mehr bezahlen können. Diese Einladung zu Mitwirkung und Teilhabe wirkt sensibilisierend auf die Öffentlichkeit. Zum Beispiel hat die Verwaltung vorgeschlagen, einige Parks und Grünflächen im Stadtgebiet aufzugeben. Inzwischen melden sich Nachbarschaften und Vereine, die sagen: „Ehe die Grünfläche wegfällt, weil die Stadt die Pflege nicht mehr bezahlen kann, übernehmen wir das.“ Bürgerschaftliches Engagement wollen wir stärken. Deshalb ist es Bestandteil unseres Sparprogrammes, Einrichtungen, die durch bürgerschaftliches Engagement zumindest „co-finanziert“ werden, nicht zur Streichung vorzuschlagen. Das gilt zum Beispiel für unseren botanischen Garten, den Theaterchor oder die Sportanlage "Jahn-Kampfbahn".

Die Bürger haben sich vehement gegen die Schließung von Schwimmbädern ausgesprochen, Sie schlagen sie dennoch vor. Wie viel ist das Bürgervotum dann wert?

Also am Ende entscheidet der Stadtrat. Die Beteiligung der Bürger hat einen konsultativen Charakter. Aber der Rat ist das Entscheidungsgremium. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Die Politik wird am Ende daran gemessen, ob sie die Hürde von 45 Millionen Euro schafft. Die Bürgerschaft hat bisher 32 Millionen Euro mitgetragen. Das heißt, es fehlen noch 13 Millionen Euro. Es wird eine heftige politische Diskussion geben und am Ende muss der Rat eine abwägende Entscheidung für das Gesamtwohl und die dauerhafte Sanierung der Stadt treffen. Das minimiert nicht die Bedeutung der Bürgerbeteiligung, aber sie kann die Verantwortung des Stadtrates nicht ersetzen.

Ihr Ziel war ein Signal zur Selbsthilfe, um dann Hilfe bei den Altschulden zu bekommen. Wie soll das gehen?

Also unsere Überzeugung ist, dass der Fremdhilfe immer die Selbsthilfe vorausgehen muss. Die Stadt muss sich erst mal selbst anstrengen und sparen und ihr Schicksal gestalten. Wenn wir das schaffen, können wir auch Forderungen gegenüber Land und Bund stellen. Meine Forderung wäre erstens, das "Konnexitätsprinzip" zu wahren. Das heißt, Bund und Land müssen für eine ausreichende Finanzierung auch der Folgen ihrer Gesetzesvorhaben sorgen. Und zweitens, uns mit den Altschulden nicht allein zu lassen, die sich in den vergangen zehn Jahren angesammelt haben. Wir haben von Finanzminister Linssen kürzlich ein positives Zeichen bekommen, dass die Landesregierung helfen will. Das ermutigt uns. Ob wir nachher einen "Entschuldungsfonds" bekommen oder Zinshilfen - wichtig ist, dass die Städte mit den Altenschulden nicht allein gelassen werden.

Sie waren gemeinsam mit 30 weiteren CDU- und CSU-Oberbürgermeistern bei Bundeskanzlerin Angela Merkel, um für eine Neuordnung der kommunalen Finanzen zu werben. Hatten Sie das Gefühl, dass die Kanzlerin in Berlin auch eine Wahrnehmung für Solinger Probleme hat?

Die Kanzlerin hat anderthalb Stunden sehr intensiv zugehört und sehr interessiert mit uns diskutiert, und sie hat von sich aus auch das Problem der Kommunalfinanzen angesprochen. Das war richtig, aber auch nötig. Da waren ja nicht nur Städte aus dem Ruhrgebiet und aus dem Bergischen Land, sondern Städte aus ganz Deutschland vertreten. Darunter Städte, denen es deutlich besser geht als uns. Unabhängig von der Lage des Einzelnen brauchen wir eine verlässliche, auskömmliche finanzielle Ausstattung. Deshalb muss insbesondere bei der Ausgestaltung der Sozialgesetzgebung darauf geachtet werden, dass derjenige, der bestellt, auch bezahlt. Die Bundeskanzlerin hat uns zugesagt, die Gemeindefinanzkommission beim Bundesfinanzministerium würde die Städte ernst nehmen. Gegen die kommunale Familie werde am Ende nicht entschieden.

Die FDP fordert nach wie vor Steuersenkungen, das steht im Widerspruch zu dem, was in Ihrem Haushaltsentwurf steht: Erhöhung der Grundsteuer, die Erhöhung der Gewerbesteuer ab 2012. Was halten Sie von solchen Plänen?

Es ist ja nicht falsch, den Menschen weniger in die Tasche zu greifen. Aber der Zeitpunkt muss stimmen. Auch in Solingen haben wir uns die Frage nach Steuererhöhungen erst ganz zum Schluss gestellt, erst alle möglichen Einsparungen diskutiert. Aber es stellte sich heraus, wir kommen auch bei einem sehr konsequenten Sparkurs nicht umhin, die Grund- und Gewerbesteuern zu erhöhen. Nun haben die Große Koalition und auch die neue Koalition noch einmal Steuererleichterungen umgesetzt. Das kommt in Form von Mindereinnahmen bei den Gemeinden an und führt zum gegenteiligen Effekt. Kommunen mit desolater Finanzlage wie Solingen müssen die Gemeindesteuern anheben. Ich habe es auch am liebsten, wenn die Leute ihr Geld selber ausgeben, aber zum jetzigen Zeitpunkt halte ich deshalb weitere Steuererleichterungen für nicht realistisch.

In Ihrem Haushaltsentwurf beklagen Sie die Eingriffe durch Bund und Land in die Kommunalfinanzen. Als letztes Beispiel nennen Sie den Ausbau der Kinderbetreuung bis hin zum Rechtsanspruch für Kinder unter 3 Jahren. Wie weit ist Solingen damit und welche Kosten bedeutet das?

Ich bin vor zwei Jahren als Jugenddezernent angetreten und da hatte Solingen einen erheblichen Nachholbedarf. Ich habe mich von Anfang an dafür eingesetzt, dass wir als Kommune im Wettbewerb um junge Familien unsere Angebotsstruktur so aufstellen, dass wir wettbewerbsfähig im Vergleich zu anderen Städten sind. Wir haben deshalb noch 2008 ein Programm aufgelegt, durch das bis 2013 über 1.000 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren entstehen werden. Wir hätten dann eine Betreuungsquote von 35 Prozent erreicht. Trotz der Bundes- und Landesmittel für "U 3" bleiben wir jährlich auf Mehrkosten von rund 4,6 Millionen sitzen.

Ich erkenne ausdrücklich die Bemühungen der Landeregierung an, die in den letzten Jahren die Mittel im Landeshaushalt für diesen Zweck auf über eine Milliarde Euro erhöht hat. Parallel hat der Bund über das Kinderfördergesetz auch eigene Mittel für Ausbau und Betriebskostenzuschüsse für die Kommunen beschlossen. Es besteht aber der Eindruck, als würde dieses Geld nicht voll vom Land an die Kommunen weitergeleitet. Deshalb beteiligen wir uns als Stadt an einer Sammelklage des Städtetages. Da gibt es einen Dissens. Der gemeinsame gesellschaftspolitische Ansatz ist in Ordnung, aber die daraus entstehende finanzielle Belastung können wir einfach alleine nicht tragen.

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat einen Forderungskatalog an den neuen Landtag und die neue Landesregierung von Nordrhein-Westfalen vorgelegt. Darin fordern Sie unter anderem eine Konsolidierungshilfe des Landes für die Kommunen. Gleichzeitig soll die finanzielle Mindestausstattung der Kommunen sichergestellt werden. In den Wahlprogrammen der Parteien liest sich das dann unter anderem so: "Unsere Partei will, dass überschuldete Kommunen ihre finanzielle Handlungsfähigkeit durch Gelder aus einem neu zu gründenden Zukunftsinvestitionsprogramm erhalten. Es soll ein umfassendes Entschuldungsprogramm für die Kommunen geben, durch das insbesondere die Altschulden abgebaut werden. Der Finanzausgleich der Länder und der Kommunen soll neu geordnet werden, um in 'angemessener Weise' die Ziele Defizitfinanzierung, Erhöhung der kommunalen Investitionskraft und Herstellung von Chancengleichheit erreichen zu können." Tragen Sie solche Forderungen mit?

Parteiprogramme sind ja geduldig. Das kann ja nur einer geschrieben haben, der noch nie in der Verantwortung war. Ich höre es gern, aber in der konkreten Umsetzung muss es sich beweisen.

Der Satz stammt aus dem Wahlprogramm der Linken.

Sag ich doch, die haben in NRW noch nie in der Verantwortung gestanden. Und für die Altlasten ihrer letzten Verantwortung zahlen wir Jahr für Jahr viele Euro in den Fonds Deutsche Einheit, um die DDR-Hinterlassenschaften abtzutragen.

Haben Sie einen Wunsch für die Wahlen am kommenden Sonntag?

Am Ende entscheidet der Bürger, da möchte ich nicht gern spekulieren. Aber wir brauchen eine Landesregierung, die eine klare wirtschaftspolitische Kompetenz mit sich bringt. Seit Beginn dieses Jahres erlebe ich in vielen Gesprächen, dass das produzierende Gewerbe in Solingen wieder den Kopf hoch hält. Wir haben einen Abbau an Kurzarbeit, viele Unternehmen haben ihre Stammbelegschaft durch die Krise gebracht. Viele haben wieder Glanz in den Augen. Und das ist gut so, weil nur auf diesem Weg alles andere wachsen kann, Arbeit und Einkommen für die Familien und letztendlich auch eine vernünftige steuerliche Beteiligung der Kommunen über die Gewerbesteuer. Solange wir keine Alternative zur Gewerbesteuer haben, wünsche ich mir eine starke wirtschaftpolitische Kompetenz, die dafür sorgt, dass wir Wachstum und Aufschwung haben.

Quelle: ntv.de, Mit Norbert Feith sprach Solveig Bach