Gemeinsam meist schwach Allianzen der Autobauer

27.05.2009, 14:50 UhrDie Ehen großer Autokonzerne waren nur selten glücklich. Mit riskanten Fusionen, Übernahmen und Beteiligungen im Ausland haben nicht nur deutsche Konzerne viele Milliarden in den Sand gesetzt.

Bevor Opel und die US-Mutter General Motors ins Schleudern gerieten, sorgte die Achterbahnfahrt der Allianz von Daimler und Chrysler lange für Schlagzeilen. Auch der bayerische Autohersteller BMW musste vor Jahren für die Übernahme der britischen Rover Lehrgeld zahlen. Bei Volkswagen und Porsche kam es schon über den Ehevertrag zur Schlammschlacht, und der schwer angeschlagene US- Autokonzern Ford will seine verlustbringende schwedische Tochter Volvo verkaufen.

Im Mai 1998 gaben die Daimler-Benz AG und Chrysler Corporation stolz die Fusion der Giganten zur DaimlerChrysler AG bekannt. Als der frühere Daimler-Chef Jürgen Schrempp Chrysler für knapp 40 Milliarden Dollar übernahm, glaubte er noch an eine "ganz große Erfolgsstory". Doch Chrysler entpuppte sich als milliardenschwerer Sanierungsfall, auch wenn es vorübergehend so schien, als ob Chrysler die Wende geschafft hätte. Im August 2007 wurde das Ende der transatlantischen Auto-Allianz besiegelt.

Verluste auf dem Weg zu der von Schrempp ausgerufenen "Welt-AG" produzierten auch die Beteiligungen an den ostasiatischen Automarken Hyundai und Mitsubishi im Jahr 2000. Bis 2005 trennte sich DaimlerChrysler von beiden.

Kurze Allianz von Fiat und GM

Im März 2000 wurde eine Allianz zwischen General Motors (GM) und Fiat geschlossen. Amerikaner und Italiener tauschten Aktien aus und bauten gemeinsam Motoren, doch die Liebe währte nur kurz. Für das Ende des Abenteuers zahlte GM fünf Jahre später mehr als 1,5 Milliarden Euro an Fiat. So kaufte GM sich von der "Put Option" los, mit der Fiat die Amerikaner zur Übernahme des damals maroden Turiner Autobauers hätte zwingen können.

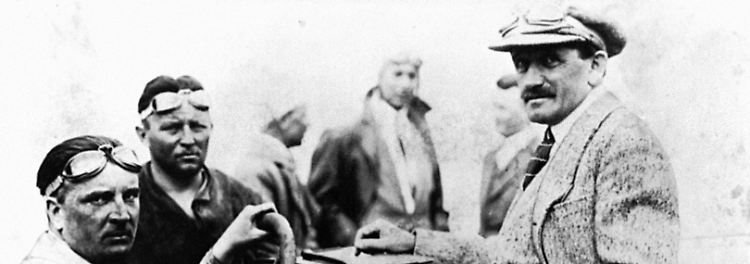

BMW glaubte schon Anfang der 1990er Jahre an eine große Zukunft mit Investitionen im Ausland. Der damalige Vorstandsvorsitzende Bernd Pischetsrieder fädelte 1994 die Übernahme des britischen Automobilherstellers Rover ein. BMW zahlte damals zwei Milliarden DM und steckte erhebliche Summen in die Entwicklung neuer Modelle. Als diese sich nicht verkaufen ließen, machte BMW 2000 einen radikalen Schnitt und stieg wieder aus. Ein Konsortium um einen früheren Rover- Manager übernahm die BMW-Anteile für den symbolischen Preis von umgerechnet 33,50 DM.

Die spanische VW-Tochter Seat hat seit Jahren mit Problemen zu kämpfen. Sanierungsversuche sollten aus der Krise führen. Doch im vergangenen Herbst musste Seat erneut Rückschläge hinnehmen und die Produktion um fünf Prozent zurückfahren. Beschäftigte wurden in Kurzarbeit geschickt. Zur langjährigen Erfolgsgeschichte wurde dagegen die Verbindung von Volkswagen und Skoda. Unter den Fittichen von VW mauserte sich der tschechische Autobauer seit dem Kauf 1991 zum hochmodernen Unternehmen. Bei VW wurde Skoda gelegentlich als "schönste Tochter" bezeichnet.

Für beide Partner segensreich war auch die Liaison des französischen Renault-Konzerns mit dem japanischen Autobauer Nissan. Vor zehn Jahren wurde Renault größter Anteilseigner. Der brasilianisch-französische Manager Carlos Ghosn machte danach aus Nissan ein ertragreiches Vorzeigeunternehmen. Wegen der Absatzkrise hat Nissan im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals seit neun Jahren Verluste eingefahren.

Quelle: ntv.de, dpa