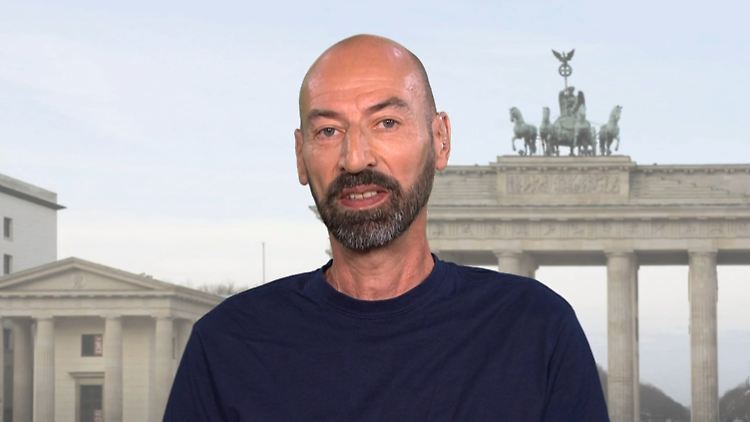

Markus Zschaber, V.M.Z. US–Dollar wird zum Carry-Trade

26.10.2009, 13:50 UhrDie Notenbank der USA, die Federal Reserve unter der Leitung ihres Präsidenten Ben Bernanke, hat durch ihre unzähligen Stabilisationsmaßnahmen ein neues System erschaffen, dessen Konstrukt nach meiner Ansicht durch die Fed von Beginn an unterschätzt wurde. Die US–Notenbank reduzierte zum einen den US–Leitzins sowie ihre Refinanzierungssätze auf ein Minimum und flutete damit den gesamten Kapitalmarkt mit Liquidität. Als der Führungsstab der Fed aber bemerkte, dass dieses nicht ausreichen würde, um die Finanzmärkte zu stabilisieren, begannen sie unkonventionelle Maßnahmen zu ergreifen, welche auch als „Quantitative Lockerung“ bezeichnet werden, was nichts anderes bedeutet, als das neues Geld gedruckt wird. Zu beachten ist, dass die US–Notenbank keinerlei Begrenzungen in Bezug auf die Ausweitung des Geldangebots unterliegt, so dass bis dato die Bilanz der FED bereits über 2.600 Mrd. US–Dollar ausweist.

Zurück zu der Tatsache, dass der US–Dollar zum Carry–Trade wurde. Dadurch, dass die US–Notenbank an ihrer monetären Geldpolitik, welche sie in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder umsetzte, festhielt, nämlich in einer US–Rezession massiv die Zinsen zu senken, um die Kapitalmärkte mit Geld zu fluten, beschleunigte sie die Liquiditätströme sehr stark. Die Problematik hierbei ist allerdings, dass die US–Notenbank nachhaltig vor einem Dilemma steht, denn auf der einen Seite musste sie die Geldschleusen öffnen wie nie zuvor, um einen Kollaps des Systems zu vermeiden, auf der anderen Seite sorgt das Geflecht des aktuellen Krisenzyklus für eine sehr eingeschränkte Flexibilität.

Fakt ist, dass diese eigentlich vorhandene Ohnmacht der Notenbank in der Öffentlichkeit noch nicht angekommen ist, was die Entwicklung der Aktienmärkte unter Beweis stellt. Die Arbeitslosigkeit in den USA ist höher als in den letzten 26 Jahren, die Kapazitätsauslastung ist nach wie vor auf einem Rekordtief, die Produktivität der Volkswirtschaft wird ausschließlich durch Kostensenkungsprogramme der Unternehmen gesteigert, während die Investitionen eigentlich nicht stattfinden. Daraus resultiert, dass die US–Notenbank sich nach meiner Erkenntnis nicht in der Lage befindet, die Zinsen zu erhöhen bzw. die unbedingt notwendigen Exit–Strategien, in Bezug auf die unkonventionelle Geldschöpfung, zu forcieren. De Facto gilt, dass das Zinsumfeld in den USA für nahezu alle Finanzinstitute und Großinvestoren einen Nährboden für Erträge liefert. Große Bankhäuser und institutionelle Investoren wie beispielsweise Hedgefonds oder Private Equity–Unternehmen leihen sich in den USA zu geringen Konditionen Kapital und reinvestieren dies an den Kapitalmärkten. Angenommen man würde sich in den USA für ein Jahr nahezu zu 0 Prozent Zinsen Kapital ausleihen und dieses alleinig über die Fristentransformation an den Rentenmärkten in den USA wieder investieren. Dort liegt die Rendite für ein Jahr aktuell bei 1,57 Prozent, so dass man hierdurch als Investor „risikolos“ Kapital schaffen würde. Die Differenz zwischen Anlagebetrag und Rückzahlungsbetrag des zuvor aufgenommenen Kredits ist die Rendite, welche wiederum völlig risikofrei investiert werden kann, da bei Totalverlust nur das zuvor verdiente Kapital verloren gehen würde.

Bei dieser sogenannten Fristentransformation bleibt aber das Kapital in den USA und würde somit der Währung nicht „schaden“. Die Realität sieht aber folgendermaßen aus: Die besagten Institutionen leihen sich Kapital nahezu „kostenfrei“ in den USA und investieren diese Liquidität an ausländischen Kapitalmärkten, welche größtenteils höhere Renditen suggerieren. Das bedeutet, dass de facto aktuell massiv Kapital aus den USA abgezogen wird und anschließend in Europa, Asien oder Australien angelegt wird, was wiederum den US–Dollar in den letzten Monaten sehr stark unter Druck brachte. Um aber anderen Anlagen, welche in US–Dollar gehalten werden, nicht zu schaden, investierten die höchstwahrscheinlich identischen Investorengruppen Teile ihres Kapitals in Rohöl oder Gold, um sich quasi gegenüber der Währung abzusichern, da bekanntermaßen die beiden Rohstoffe temporär immer wieder einen konträren Verlauf zum US–Dollar zeigen. Die Problematik hierbei ist, dass immer mehr Geldhäuser auf diesen fahrenden Zug aufspringen und zum einen den US–Dollar weiter unter Druck bringen, auf der anderen Seite Rohölpreise und Goldkurse in die Höhe schnellen lassen. Als Fondsmanager und Ökonom bewerte ich diesen Mechanismus des Liquiditätstransfers als heikel, da die US–Notenbank bzw. die Regierung dieses Verhalten nicht unbegrenzt akzeptieren wird. Doch welche Möglichkeiten haben die beiden staatlichen Funktionäre? Nach meiner Erkenntnis gilt die ökonomische Verfassung der USA als nicht stark genug, um bereits Zinserhöhungen zu verkraften, die wiederum die Carry–Trades begrenzen würden, so dass nichts weiter übrig bleiben sollte, als zum einen Handelsbarrieren zu integrieren und zum anderen selbst nachhaltig als Dollarinvestor an den Märkten aufzutreten, um Stützungen zu erzielen. Beide Maßnahmen gelten als ökonomisch nachhaltig schädlich, doch in einer Weltwirtschaftskrise ist sich jeder selbst der nächste, dass hat bereits die Historie bewiesen.

Ihr Markus Zschaber

Markus C. Zschaber ist leitender Fondsmanager der V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft (www.zschaber.de) in Köln. Nach seinem BWL-Studium ließ er sich in den USA bei der Chase Manhattan Bank zum Fondsmanager ausbilden und kehrte danach wieder zurück in seine Wahlstadt Köln. Bereits mehrfach ausgezeichnet für sein Portfoliomanagement, zuletzt als "Bester Fondsverwalter 2008"durch den "Handelsblatt-Elite-Report", kennen ihn die n-tv-Zuschauer seit 1997 als Experte unter anderem in der Telebörse, dem Investment-Check, Börse@n-tv oder dem Geldanlagecheck. Zwei seiner Fachbücher konnten Leser bereits in den Bestseller-Listen finden, zuletzt das Buch "Der Börse voraus" als Gemeinschaftsproduktion mit dem Nachrichtensender n-tv.

Quelle: ntv.de