Klimaduo Merkel/Sarkozy Arme Länder in der Mangel

15.12.2009, 16:22 Uhr

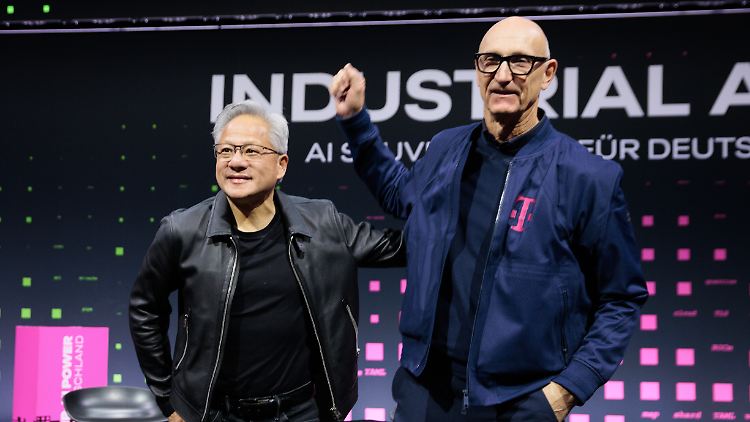

Kanzlerin Merkel und die Staats- und Regierungschefs von acht Inselstaaten.

(Foto: AP)

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Nicolas Sarkozy haben parallel in Berlin und Paris Vertreter von Entwicklungsländern getroffen, um Zugeständnisse der armen Staaten bei der Klimakonferenz in Kopenhagen zu erreichen. Dies scheint ihnen gelungen zu sein.

In Berlin traf Merkel Staats- und Regierungschefs der kleinen Inselstaaten: die Präsidenten von Kiribati, Mikroniesien, Palau und den Marshall-Inseln sowie die Premierminister aus Samoa, Tonga, Tuvalu und Vanuatu. Später empfing Merkel auch den indonesischen Präsidenten Susilo Bambang Yudhoyono. Dieser forderte die ärmeren Länder zu Zugeständnissen auf: "Ich bin überzeugt, dass die Entwicklungsländer mehr tun und auch mehr geben müssen."

Merkel ist "etwas nervös"

Die Bundeskanzlerin selbst geht mit leichtem Lampenfieber in die entscheidende Phase des Klimagipfels. "Ich will nicht verhehlen, dass ich schon etwas nervös bin, ob wir das alles schaffen", sagte sie nach dem Treffen mit dem indonesischen Präsidenten. "Wir wissen, dass die Zeit uns knapp wird. Deshalb ist große Ernsthaftigkeit gefragt." Jeder sei aufgerufen, seinen Beitrag für einen Erfolg zu leisten. Merkel reist an diesem Donnerstag nach Dänemark, bis Freitag will sich die Staatengemeinschaft auf politische Ziele einigen.

Nach dem Treffen mit den Vertretern der Inselstaaten bekräftigte Merkel die Festlegung auf das Zwei-Grad-Ziel. Eine Erwärmung von maximal zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit gilt als noch beherrschbar, bei einer stärkeren Erwärmung könnten sogenannte Kipp-Punkte erreicht werden, die für eine weitaus stärkere Erderwärmung sorgen könnten. Die Inselstaaten lehnen das Zwei-Grad-Ziel allerdings ab, sie fordern eine Begrenzung auf 1,5 Grad, da ihre Existenz bereits jetzt bedroht ist.

Sarkozy bearbeitet Afrika

Auch die Afrikaner blockieren die Verhandlungen in Kopenhagen. Sie fordern eine Weiterentwicklung des Kyoto-Protokolls. Dieser 2012 auslaufende Vertrag sieht vor allem die Industrieländer in der Pflicht, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Klar definierte eigene Reduktionsziele lehnen die G77, ein Zusammenschluss von mehr als 130 Entwicklungs- und Schwellenländern, mit Verweis auf die historische Schuld der Industriestaaten ab. Die USA, die Kyoto nie ratifiziert haben, dringen dagegen auf ein neues Abkommen.

In Paris empfing Sarkozy daher den äthiopischen Ministerpräsidenten Meles Zenawi, der die afrikanischen Länder bei dem Klimagipfel in Kopenhagen vertritt. Anschließend sagte er, die Europäische Union und die afrikanischen Staaten seien sich bei den Zielen zur Reduzierung von Treibhausgasen einig. "Afrika und die EU sind auf einer Linie." Der französische Präsident erklärte, die Allianz zwischen Afrika und Europa sei äußerst wichtig. Meles sagte, man sei "nahe einer totalen Übereinkunft" mit der Europäischen Union. Einzelheiten nannten die beiden Politiker zunächst nicht.

Nach Angaben aus Verhandlungskreisen will die dänische Konferenzleitung am Mittwoch zwei offizielle Textentwürfe vorlegen: einen zur Weiterentwicklung des Kyoto-Protokolls und einen zu den übrigen Fragen, die unter dem Dach der Klimarahmenkonvention verhandelt werden. Dies entspricht der afrikanischen Forderung nach einem zweigleisigen Verfahren.

USA bleiben stur

In Kopenhagen wies die US-Delegation derweil Kritik an ihren wenig ambitionierten Reduktionszielen zurück. Die USA wollen den Ausstoß von Treibhausgasen im Vergleich zum Jahr 2005 um 17 Prozent zurückfahren, die EU dagegen strebt eine Verringerung um 20 bis 30 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 1990 an. 1990 ist das Referenzjahr des Kyoto-Protokolls, auf dieses Jahr umgerechnet lägen die US-Reduktionsziele nur bei etwa 4 Prozent. US-Delegationsleiter Todd Stern erklärte, inzwischen halte praktisch nur noch die EU an 1990 fest. Nach seiner Darstellung überbieten die USA in ihren Reduktionszielen die EU in fünf von sechs Punkten oder ziehen zumindest gleich.

Bundesumweltminister Norbert Röttgen, der zusammen mit Indonesien die wichtige Arbeitsgruppe leitet, die sich mit den Reduktionszielen der Kyoto-Industrieländer beschäftigt, sieht dennoch gute Chancen für ein Ergebnis auf dem Klimagipfel. "Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis die Stunde der Wahrheit schlägt", sagte Röttgen nach weiteren informellen Verhandlungsrunden. "Nach meiner Einschätzung sind wir aber noch im Plan, um am Freitag zu einem Ergebnis zu kommen." Er betonte, es sei wichtig, dass die USA und China nun mit ins Boot kämen.

"Die größte Schwierigkeit derzeit ist die Bewegungslosigkeit, die dadurch entsteht, dass die beiden Länder USA und China nicht einen ersten Schritt machen, sondern sich einen maximalen Verhandlungsspielraum erhalten wollen für die letzten ein bis zwei Tage, vielleicht sogar Stunden", kritisierte Röttgen. Die Aufgabe der Europäer sei es, nun Bewegung zu erzeugen und Besorgnisse der Entwicklungsländer zu zerstreuen.

"Kein Fortschritt ohne die USA"

Die dänische Umweltministerin Connie Hedegaard, die die Konferenz leitet, forderte insbesondere die USA zum Einlenken auf. Er werde keinen Fortschritt geben, "solange es keinen Fortschritt von Seiten der USA gibt", sagte sie.

Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin warf Merkel vor, sie trage die Hauptverantwortung, dass der Verhandlungsprozess ins Stocken geraten ist - "durch die Verweigerung hinreichender Finanzzusagen für die Entwicklungsländer". Deutschland will den CO2-Ausstoß um 40 Prozent bis 2020 im Vergleich zu 1990 senken. Die EU peilt minus 30 Prozent an, wenn andere Länder mitziehen. Ärmere Länder sollen von der EU bis 2012 insgesamt 7,2 Milliarden Euro Soforthilfen zum Klimaschutz bekommen.

Quelle: ntv.de, hvo/dpa/AFP/rts