Warum sich Deutschland vor Rassismusdebatten drückt Der weiße Blick

17.02.2013, 10:05 Uhr

Die Rassismusexpertin Antje Lann Hornscheidt sagt: "Es scheint eine Normalität zu geben, Philipp Rösler auf irgendetwas festzulegen, was überhaupt nicht konstitutiv für seinen Status, seine Rolle und seine Funktion in der Gesellschaft ist."

(Foto: picture alliance / dpa)

Zwischenrufe bei Reden, Hass-E-Mails und Ressentiments - am Beispiel von Politikern wie dem FDP-Vorsitzenden Philipp Rösler zeigt sich, wie verbreitet Rassismus in Deutschland ist. Wenn es um den Einfluss vermeintlich Anderer auf die Geschicke des Landes geht, können viele Deutsche einfach nicht heraus aus ihrer Haut.

Philipp Rösler steht im Scheinwerferlicht des Stuttgarter Staatstheaters, es ist Anfang Januar, Dreikönigstreffen. Der Applaus für den Parteivorsitzenden der FDP ebbt langsam ab, und Rösler konzentriert sich auf den Auftakt für den nächsten Teil seiner Rede. Ein Moment der Stille. Bis ein Mitglied der Jugendorganisation der Sozialdemokraten vor die Bühne springt. "Rösler, du bist ein Arschloch", ruft er. "Volksverräter!"

Jörg-Uwe Hahn: "Bei Philipp Rösler würde ich allerdings gerne wissen, ob unsere Gesellschaft schon so weit ist, einen asiatisch aussehenden Vizekanzler auch noch länger zu akzeptieren."

(Foto: picture alliance / dpa)

Wenig später wird der Juso auf seiner Facebook-Seite eine Fotomontage veröffentlichen. Zu sehen ist das ikonische Bild von Nguyen Ngoc Loan, jenem südvietnamesischen Polizeichef, der 1968 einen Vietcong mit einem Kopfschuss tötete. In dem bearbeiteten Bild hat Nguyen Röslers Gesicht.

Der deutsche Vizekanzler, der als Kind von zwei Vietnamesen im Mekong-Delta zur Welt kam, musste schon oft rassistische Angriffe über sich ergehen lassen: von einem Parteikollegen, der ihn mit einem Bambusrohr verglich, das sich beim kleinsten Windhauch verbiege, von potenziellen FDP-Wählern, die die Liberalen wegen des "Chinesen" an ihrer Spitze nicht mehr wählen wollen, und von jenem Juso in Stuttgart.

Liberale, Sozialdemokraten – es waren oft Menschen, die man nicht als erstes mit Rassismus in Verbindung bringen würde. Und wohl aus diesem Grund hat Röslers Parteikollege, der hessische Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn vor gut einer Woche versucht, eine Debatte über Rassismus in Deutschland anzustoßen. Er sagte: "Bei Philipp Rösler würde ich allerdings gerne wissen, ob unsere Gesellschaft schon so weit ist, einen asiatisch aussehenden Vizekanzler auch noch länger zu akzeptieren." Es vergingen keine drei Tage, und vom Rassismus war keine Rede mehr.

Interessiert das Thema die Gesellschaft nicht? Oder sind die Angriffe auf Rösler nur die Entgleisungen Einzelner, die ihrer grundsätzlichen Ablehnung des FDP-Politikers nicht anders Ausdruck zu verleihen vermögen? Ist Rassismus also eine nennenswerte Debatte einfach nicht wert?

"Sowas wie du gehört nach Guantanamo"

Gründe, um über Ausgrenzung zu sprechen, gibt es zuhauf. Neben Rösler haben etliche Politiker im deutschen Bundestag Anlass, über rassistische Angriffe zu klagen. So veröffentlichte der aus dem Iran stammende Grüne Omid Nouripour kürzlich über die Nachrichtenagentur Reuters eine Reihe von E-Mails. In einer heißt es: "Sowas wie du gehört nach Guantanamo und nicht in den Bundestag. Welches Volk vertritts du Scheiß Moßlem…?"

In einer Nachricht an die SPD-Abgeordnete Aydan Özoguz steht: "Ihnen fehlt genau wie diesen ganzen religiösen Moslem-Kanacken der Respekt vor unserer Kultur und Werteordnung." Die Tochter türkischer Gastarbeiter sagt, sie habe hunderte Mails in diesem Duktus bekommen.

Offene Angriffe sind allerdings nur ein kleiner Ausschnitt des alltäglichen Rassismus. Özoguz' Parteikollege Sebastian Edathy sagt: "Problematischer als der Rassismus, der mir Woche für Woche aus eindeutig rechtsextremen Briefen entgegenschlägt, sind die unterschwelligen Ressentiments." Der Sohn eines Inders und einer Mecklenburgerin spricht an, welche Dimensionen das Problem tatsächlich hat.

"Die Bundesrepublik ist gefährlich überfremdet"

Der SPD-Abgeordnete Özoguz schrieb ein Internetnutzer: "Ihnen fehlt genau wie diesen ganzen religiösen Moslem-Kanacken der Respekt vor unserer Kultur und Werteordnung."

(Foto: picture alliance / dpa)

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov findet es jeder zehnte Deutsche problematisch, dass Vizekanzler Rösler aus Vietnam stammt. Noch deutlicher macht das Dilemma eine andere Zahl: Unabhängig von der Person Rösler hält es fast jeder dritte Deutsche für "schlecht", wenn ein Bundesbürger mit Zuwanderungshintergrund Kanzler wäre. Und diese Ablehnung beschränkt sich nicht auf die Politik. Große Teile der Bevölkerung wollen Zuwanderer nicht nur aus der Regierungsverantwortung fernhalten. Eine Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung kommt zu dem Schluss: Rund 25 Prozent der Deutschen sind ausländerfeindlich. Eine Maßeinheit der Umfrage: Fast 40 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, dass "die Bundesrepublik durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet ist".

Die Zahl all jener, die abgesehen von derartigen Haltungen auf subtilere Weise mit der Hautfarbe oder Augenform eines Menschen gewisse Assoziationen verbinden, dürfte noch viel größer sein. So erklärt sich ein Phänomen, über das fast alle Deutschen, die offensichtlich Vorfahren aus einem anderen Land haben, berichten können. Dass ihnen mitunter, wenn sie jemanden kennenlernen, mit Überraschung ein ausgezeichnetes Deutsch attestiert wird. Die Rassismusexpertin Antje Lann Hornscheidt sagt: "In dieser Gesellschaft ist es gang und gäbe, Menschen nach vordergründigen, äußeren Kriterien einzuteilen."

"Rassismus ist in Deutschland gang und gäbe"

Am Beispiel Rösler zeigt sich diese Wahrnehmung laut der Professorin von der Berliner Humboldt-Universität in ihrer ganzen Absurdität. Rösler ist zwar in Vietnam zur Welt gekommen, doch er wuchs bei deutschen Adoptiveltern in Niedersachsen auf, die ihm einen deutschen Namen gaben. Er ging in Deutschland zur Schule, studierte in Deutschland, ist mit einer deutschen Ärztin verheiratet und Mitglied der römisch-katholischen Kirche. "Was bitte ist an ihm anders als an jeder weißen Person, was für das, was er als öffentliche Person darstellt, relevant ist?", fragt Hornscheidt.

Studien, Experteneinschätzungen - dass die deutsche Gesellschaft ein Rassismusproblem hat, ist zumindest in der Fachwelt Konsens. Doch warum verpuffte der Vorstoß des FDP-Politikers Hahns, dieses Problem auch mit der breiten Öffentlichkeit zu besprechen? Schließlich wählte er mit Rösler ein prominentes Beispiel und formulierte einen provokanten Satz.

Angst um das vermeintlich Deutsche

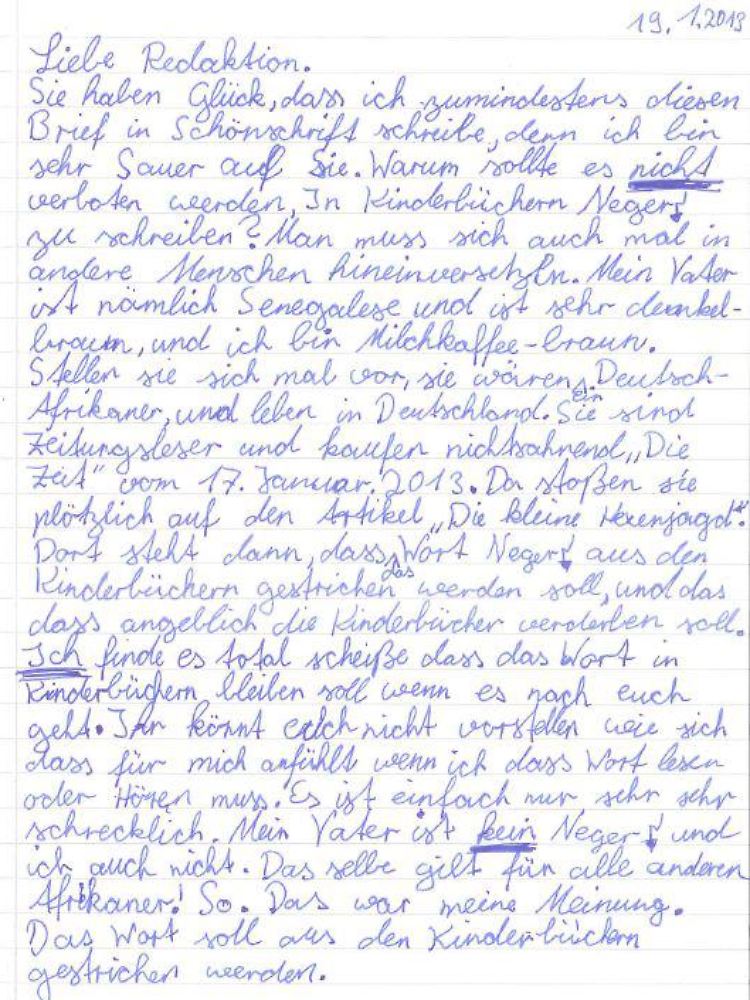

In einem Leserbrief erklärte eine Neunjährige der Wochenzeitung "Die Zeit", warum es verletzend ist, "Neger" genannt zu werden.

Gab es womöglich schon zu viele Rassismusdebatten - auch in der allerhitzigsten Form? Da war schließlich der Volkswirt Thilo Sarrazin und sein Buch "Deutschland schafft sich ab" aus dem Jahr 2010. Doch worum ging es dabei wirklich? Vor allem drehte sich die Debatte um die Frage, ob Sarrazins Thesen stimmen, ob Zuwanderung tatsächlich eine Gefahr für Deutschland ist.

Und was ist mit der Debatte über Rassismus in Kinderbüchern? Hier stand vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob Wörter wie "Neger" aus Werken von Astrid Lindgren oder Otfried Preußler getilgt werden können, ob man wirklich Kulturgüter um der politischen Korrektheit willen verändern darf? Hornscheidt sagt dazu: "In der N-Wort-Debatte heißt es: Wir haben doch eine bestimmte Kultur. Soll denn jetzt Goethe verändert werden? Da muss dieses kleine schwarze Mädchen den nicht benannten Weißen, die darüber urteilen, aber bitte nochmal erklären, was so schlimm daran ist, mit dem N-Wort bezeichnet zu werden." Mit diesem kleinen schwarzen Mädchen meint Hornscheidt eine Neunjährige, die, als Reaktion auf die Debatte, der Wochenzeitung "Die Zeit" einen Leserbrief geschrieben hat, in dem sie erklärt, wie sehr sie der Ausdruck "Neger" verletzt.

Die andere Sicht

In beiden Debatten zeichnet sich ein Muster ab, das die Forschung heute im Rahmen des Denkmodells der Critical Whiteness (Kritisches Weißsein) beobachtet. Laut Hornscheidt gibt es nämlich einen entscheidenden Unterschied zwischen der Stoßrichtung der Sarrazin- und Kinderbuchdebatte und dem Diskurs, den der FDP-Politiker Hahn anstoßen wollte.

Bei den eifrig ausgefochtetenen Debatten fällt der Blick zum einen auf die Menschen mit Zuwanderungshintergund, zum anderen auf die Einschränkungen, die der Umgang mit ihnen für die deutsche Gesellschaft, und mit Deutsch ist hier die weiße Gesellschaft gemeint, auslöst.

Die Critical Whiteness versucht diese Perspektive umzukehren, versucht die Rolle der weißen Deutschen als strukturelle Ursache für Rassismus in den Mittelpunkt zu rücken. Hornscheidt sagt: "In der deutschen Debatte wird immer so getan, als wäre Rassismus eine intentionale Handlung von Individuen. Aber Rassismus ist auch eine Struktur." Dieser Struktur liegt zu Grunde, dass es eine Normalvorstellung von der Gesellschaft gibt, aus der Personen oder ganze Gruppen herausfallen oder zumindest Extraanstrengungen erbringen müssen, um zu zeigen, dass sie, obwohl in der Wahrnehmung der Norm anders, dazugehören.

Wenn Hahn fragt, ob diese Gesellschaft bereit ist für einen vietnamesisch aussehenden Vizekanzler, wagt er genau das, was die Critical Whiteness fordert - einen Perspektivwechsel. Denn bei seiner Frage geht es nicht mehr darum, die von den weißen Deutschen als Norm bestimmte Gesellschaft zu schützen – sei es vor Überfremdung oder der Verfälschung ihrer Kulturgüter. Plötzlich geht es darum, diese vermeintliche Norm in Frage zu stellen. Und dieser Blick ist unbequem. Denn er legt vieles frei, was den meisten Menschen gar nicht richtig bewusst ist.

Ungekannte Privilegien

Wer weiß ist, verfügt in Deutschland über Privilegien. Denn er wird nicht automatisch als fremd, sondern zuerst als Individuum betrachtet, dessen Anwesenheit etwas Normales ist. Und das ist nur eines von vielen Beispielen. Die Künstlerin Noah Sow etwa hat in ihrem Buch "Deutschland Schwarz Weiß" eine ganze Liste herausgearbeitet.

Laut der Wissenschaftlerin Hornscheidt ist es für die meisten Menschen ein ungewohntes Erlebnis, sich den Privilegien, die sie durch die Zugehörigkeit zu einer vermeintlichen Norm genießen, zu stellen. "Das führt sehr oft zu Abwehrreaktionen." Denn die Norm ist ein Konstrukt, das vor allem auf dem Erhalt von Machtstrukturen basiert. Zugespitzt gesagt geht es nämlich darum, wer darüber entscheiden darf, ob das N-Wort eine ernstzunehmende Beleidigung für Schwarze ist oder was eine angemessene Integrationsleistung darstellt.

Hornscheidt ist sich sicher: Große Teile der Bevölkerung wollen sich vor diesem Hintergrund nicht mit ihrer Rolle kritisch auseinandersetzen. Die Debatte, die Hahn anstoßen wollte, und dann noch ausgerechnet an einem Beispiel, bei dem es um Regierungsverantwortung geht, ist vielen lästig. "Die Idee, es gebe eine neutrale Normalität, ist sehr angenehm für die, die der Norm entsprechen", sagt sie. "Und es ist sehr schmerzhaft und verunsichernd diese Normalität zu verlieren."

Quelle: ntv.de