Europa Reformvertrag EU-Staaten verlieren Einfluss

03.11.2009, 16:19 UhrEuropa steht vor einem historischen Augenblick: Der Vertrag von Lissabon tritt in Kraft. Das Reformwerk wird die EU verändern, die einzelnen Staaten verlieren an Einfluss was die Gemeinschaft gewinnt. Die Zeit der wechselnden Ratsvorsitze ist zudem vorbei - Europa bekommt einen Präsidenten.

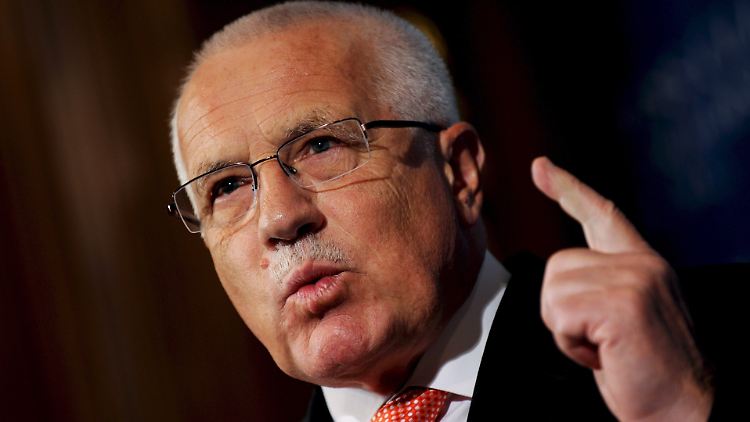

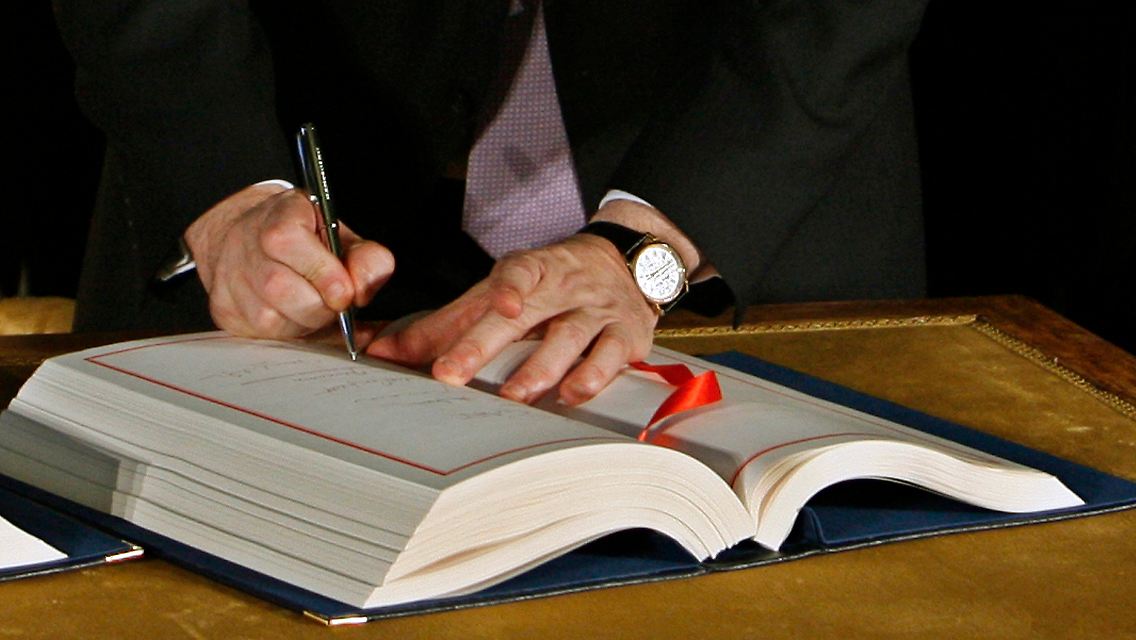

Geschafft: Klaus hat als letzter Staatschef unterschrieben - Großbritanniens Premier Brown tat das bereits wesentlich früher.

(Foto: AP)

Nachdem Tschechiens Präsident Vaclav Klaus den EU-Vertrag von Lissabon unterschrieben hat, steht Europa vor einem historischen Moment: Das Machtgefüge in der EU wird sich verändern – die Gemeinschaft gewinnt, das einzelne Mitgliedsland wird an Einfluss verlieren.

Klaus unterzeichnete nach eigenen Angaben in Prag als letzter Staatschef der 27 Mitgliedsstaaten das Reformwerk für die EU. Den Weg für seine Zustimmung hatte am Vormittag das tschechische Verfassungsgericht freigemacht, indem es den Vertrag für vereinbar mit der tschechischen Verfassung erklärte. Damit der EU-Reformvertrag in Kraft treten kann, müssen die Ratifizierungsurkunden von allen 27 EU-Mitgliedsstaaten in Rom hinterlegt sein.

Was vor sieben Jahren als Europäische Verfassung gestartet ist, wird nun zum 1. Dezember als Vertrag von Lissabon landen. Das Reformwerk soll Europa neue Schuhe verpassen, damit Gemeinschaft geschmeidiger und zügiger voranschreiten kann und nicht mehr jedes einzelnes Land die anderen 26 aufhalten kann: Künftig wird die Mehrheit in vielen Politikbereichen entscheiden, zugunsten von mehr Effizienz und Demokratie.

EU drohte Lähmung

Allerdings erst ab 2014. Und natürlich haben sich die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsstaaten ihr Veto in den sensibelsten Feldern wie Außen-, Sicherheits-, Steuer- und Sozialpolitik vorbehalten. Doch in allen anderen Politikbereichen gilt künftig die doppelte Mehrheit: Mindestens 55 Prozent der Staaten, die mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, können alle anderen Länder überstimmen. Ein Quorum, das Deutschland als bevölkerungsreichstes Land stärkt. Auch wenn das ein komplizierter Formelkompromiss im Stil der EU sein mag, ist die Einführung dieser Mehrheitsentscheidung ein echter Fortschritt, der den Kuhhandel in den Hinterzimmern begrenzen kann.

Nötig wurde die Reform der EU spätestens nach der Osterweiterung. Das Vertragswerk von Nizza, das derzeit noch gilt, wurde eigentlich für eine Gemeinschaft von gerade einmal 15 Staaten geschaffen. Dass es durch den Beitritt der Mittel- und Südosteuropäischen Länder nun 27 Länder sind, überfordert die die Institutionen und Entscheidungsprozesse der Gemeinschaft. Die Lähmung Europas droht.

Effiezienter und handlungsfähig

Die Reform soll vor allem eines bewirken: Die EU soll effizienter und handlungsfähiger werden. Zudem soll der Vertrag von Lissabon Europa demokratischer gestalten. Dafür bekommen sowohl die nationalen Parlamente als auch das Europäische Parlament mehr Einfluss. So werden die nationalen Parlamente künftig acht statt bisher sechs Wochen vor einem geplanten Rechtsakt der EU informiert und können Einspruch erheben, wenn sie nationale Zuständigkeiten beschränkt sehen. Die Mitspracherechte von Bundestag und Bundesrat wurden in Deutschland nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in einem Begleitgesetz geregelt: Demnach dürfen deutsche Bundestagsfraktionen künftig klagen, wenn die Kommission ihre Kompetenzen überschreiten sollte.

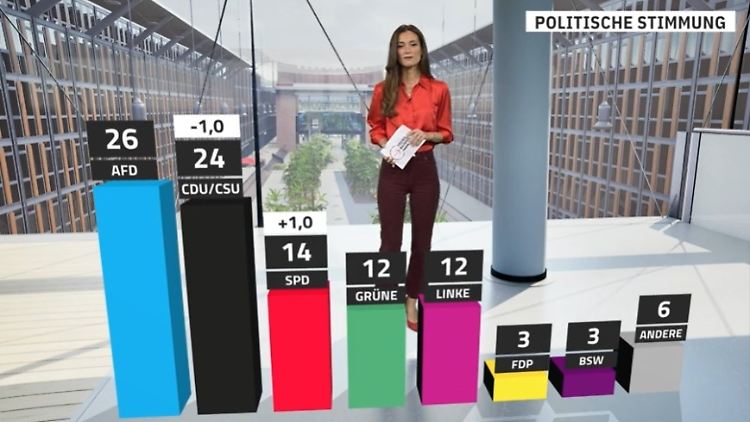

Mit Inkrafttreten des Vertrages bekommt Kommissionspräsident Barroso einen neuen Präsidenten vorgesetzt.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Das Europäische Parlament wird in fast allen Politikbereichen mitentscheiden dürfen. Ausgenommen sind aber auch hier die sensibelsten Felder der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Zudem bleibt auch hier ein großes Manko: Nach wie vor fehlt dem Parlament die Möglichkeit, eigene Gesetzentwürfe erarbeiten und einbringen zu können. Kritiker sehen deshalb den Versuch der Demokratisierung als gescheitert an: Neben einer starken Exekutive (Kommission) fehlt die kontrollierende Legislative (Parlament) – neben einer unabhängigen Justiz Voraussetzung eines demokratischen Rechtssystems.

Europäisches Volksbegehren

Dafür hat im Lissabon-Vertrag – unter hohen Hürden – die direkte Demokratie Einzug in Europa erhalten, es gibt ein europäisches Bürgerbegehren. Um die Europäische Kommission zu einer Gesetzesinitiative aufzufordern, bedarf es mindestens einer Millionen EU-Bürger aus einer nennenswerten Anzahl von Mitgliedsländern.

Die auffälligsten Änderungen zum Status quo werden aber personelle sein: Die EU wird künftig einen festen Präsidenten haben, der von den Staats- und Regierungschef für zweieinhalb Jahre gewählt wird. Damit ist die Zeit der halbjährlich wechselnden Ratspräsidentschaften vorbei, die bislang jedem Mitgliedsland einmal den EU-Vorsitz garantieren. Seitdem klar ist, dass der Vertrag in Kraft treten kann, wird unter den Ländern bereits heftig über die Personalie des EU-Präsidenten gestritten.

Streit um gefühlte Militarisierung

Ihm an der Seite wird als Vizepräsident der Kommission ein deutlich gestärkter Außenvertreter für die EU stehen, der "Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik". Europas neuer Außenminister bekommt einen eigenen Mitarbeiterstab, der zwangsläufig zu einer Aufwertung des Amtes führen muss.

Neben der Außenpolitik ist im Lissabon-Vertrag auch der Ausbau der europäischen Verteidigungspolitik vorgesehen, Kritiker sprechen gar von einer Militarisierung der EU. Denn die Europäische Verteidigungsagentur wird ausgebaut, und sogar ein Anschubfonds für kurzfristige Militäreinsätze geschaffen.

Letzer Ausweg Austritt

Kritiker bemängeln bislang, dass die EU vor allem eine Gemeinschaft des Marktes ist. Die Schaffung eines einheitlichen Binnenmarktes ist eines der wichtigsten Ziele der EU, und bleibt es auch. Doch der Vertrag von Lissabon erhebt ein weiteres Projekt zum primären Ziel der Gemeinschaft: Umweltschutz und Kampf gegen den Klimawandel werden neben der Wirtschaft zu Leitbildern Europas.

Zugleich lässt der Reformvertrag den Ländern im Zweifel auch die Wahlfreiheit: Wenn einige Staaten künftig in bestimmten Feldern, wie etwa bei der Verteidigung, stärker zusammenarbeiten wollen, ist es ihnen ausdrücklich gestattet. Und wenn ein Mitglied gar nicht mehr mit der Richtung Europas einverstanden ist, gibt es auch dafür eine Lösung: Es kann aus der EU austreten.

Quelle: ntv.de