"Starker Tobak" aus Genf Menschenrechte ade

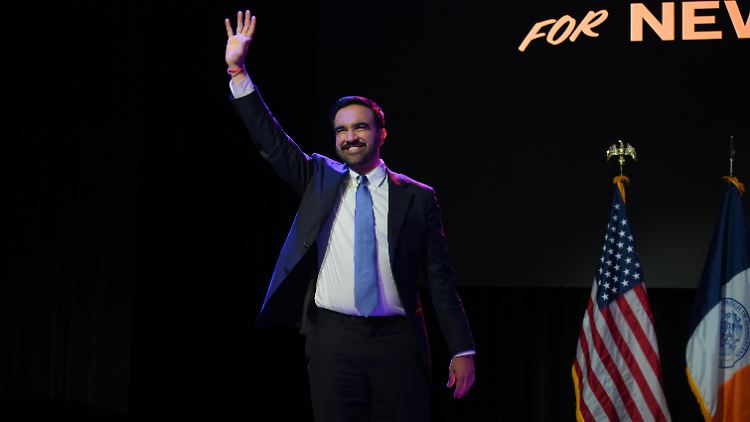

21.03.2007, 06:40 UhrFehlende Chancengleichheit und eine "De-facto"-Diskriminierung von armen, ausländischen und behinderten Kinder – völlig unterschiedliche Schulsysteme in 16 Bundesländern, die Familien den Wohnortwechsel erschweren – unzureichende Schulautonomie und Versäumnisse bei der Lehrerausbildung – all das listete der UN-Menschenrechtsinspektor Vernor Muoz vor der UN-Vollversammlung in Genf als Fazit seines Deutschland-Besuches vom vergangenem Jahr auf.

Vom Vorwurf des "starken Tobaks" bis hin zur vollen Zustimmung und dem Ruf nach Überwindung des tradierten dreigliedrigen deutschen Schulsystems aus Haupt- und Realschule und Gymnasium reichten die Reaktionen von Verbänden und Parteien. Die Kultusminister der 16 Länder reagierten höchst unterschiedlich. Ihr Präsident Jürgen Zöllner (SPD): Man nehme die Muoz-Kritik auf, teile aber nicht alle seine Empfehlungen.

Im Gegensatz zur Bundesregierung unterstützt die ehemalige Bildungsministerin Edelgard Bulmahn die Kritik der Vereinten Nationen. Muoz' Untersuchung habe bestätigt, dass es gravierende Benachteiligungen gibt, sagte sie der "Financial Times Deutschland". Bulmahn forderte die Abschaffung des dreigliedrigen Systems aus Haupt-, Realschule und Gymnasium. "Die Schulstrukturfrage ist nicht allein entscheidend, sie hat aber maßgeblichen Einfluss."

Eine "untypisch" frühe Selektion

Mit seinem Bericht hat Muoz ein leidiges Problem vor dem UN-Menschenrechtsrat gebracht, das den Kultusministern schon lange bekannt ist: Nach den weltweiten PISA-Studien ist in keinem anderen vergleichbaren Industrieland der Bildungserfolg eines Kindes so abhängig von seiner sozialen Herkunft wie in Deutschland.

Muoz folgert: Durch die im weltweiten Vergleich "untypische" frühe Selektion von zehnjährigen Kindern auf verschiedene Schulformen werden von ihrer Herkunft her benachteiligte Kinder doppelt benachteiligt. In der meist nur vierjährigen Grundschulzeit ließen sich Lücken im Ausdrucks- und Sprachvermögen kaum kompensieren. Die Separierung dieser Kinder in Haupt- und Sonderschulen verstärkt die Probleme.

Muoz regt dazu weitere Forschungen an. Doch den Kultusministern ist das Problem der fehlenden Chancengleichheit in den deutschen Schulen nicht erst seit den PISA-Studien bekannt. Seit Anfang der 70er Jahre liegen ihnen "robuste" wissenschaftliche Daten darüber vor: Die regelmäßigen Mikrozensus-Auswertungen, die Sozialerhebungen des Deutschen Studentenwerkes und zahlreiche andere nationale Studien. Immer wieder wird dem deutschen Schulsystem eine ausgeprägte Kopplung von sozialer Herkunft und Bildungsabschluss bescheinigt.

"Wirtschaftsriese -Bildungszwerg"

Und auch nicht erst seit dem Muoz-Besuch tun sich die Länder-Kultusminister mit kritischen Blicken aus dem Ausland schwer. Als 1970 erstmals OECD-Experten deutsche Bildungsstätten inspizierten (Fazit damals: "Wirtschaftsriese -Bildungszwerg") kündigte die Kultusministerkonferenz (KMK) wenig später die Mitwirkung an allen internationalen Vergleichsstudien auf. Erst seit dem ersten PISA-Test (2000) sind alle Bundesländer wieder dabei.

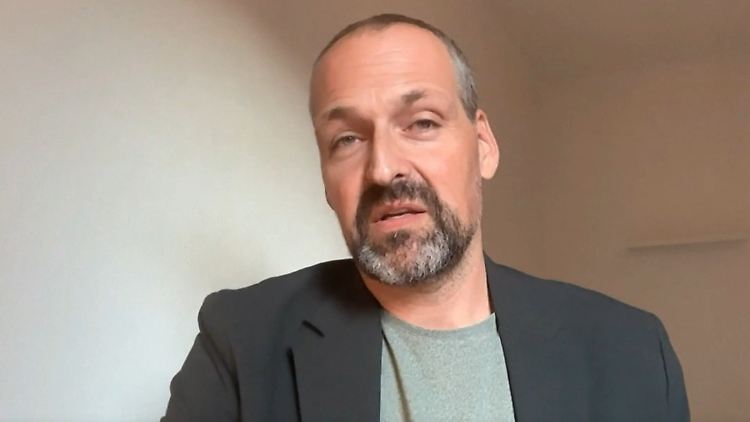

In Bausch und Bogen verwarfen die Kultusminister 2002 ein neues Angebot der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), das deutsche Schulsystem durch internationale Experten evaluieren zu lassen. Der OECD-Bildungsexperten Andreas Schleicher ist ihnen wegen seiner ständigen Kritik an der deutschen Schulpolitik ohnehin ein Dorn im Auge. Schaut man in interne Briefe und Vermerke, so kann man schnell den Eindruck gewinnen, dass Kultusminister wie Bernd Busemann (Niedersachsen, CDU) und Jens Goebel (Thüringen, CDU) am liebsten Schleicher mit einem Auftritts- und Redeverbot belegen möchten.

Es bewegt sich was

Eindringlich warnt KMK-Präsident Zöllner angesichts des Muoz-Berichtes vor einer Neuauflage des Streits um die deutsche Schulstruktur. Richtig ist: Kein Kultusminister möchte eine Neuauflage der erbitterten Schulkämpfe und ermüdenden Debatten um die Gesamtschule wie in den 70er Jahren.

Doch ungeachtet dieser Warnungen ist in die deutsche Schulstruktur angesichts des dramatischen Schülerrückganges längst Bewegung gekommen. In Osten gibt es kaum noch Hauptschulen. Auch Mecklenburg-Vorpommern legt Haupt- und Realschulen jetzt zusammen. In Schleswig-Holstein geht die große Koalition von CDU und SPD mit der Einführung der Gemeinschaftsschule den Weg in Richtung Zweigliedrigkeit. Im CDU-regierten Hamburg zeichnet sich Ähnliches ab. Berlin und Sachsen wollen Gemeinschaftsschulen im Modellversuch testen. Baden-Württemberg erleichtert die Kooperation von Haupt- und Realschulen. Aber auch Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen wollen sich dem demographischen Druck stellen und streben zumindest mehr Durchlässigkeit zwischen den Schulformen an.

Quelle: ntv.de