Regierungsumbildung in Frankreich Sarkozy beugt vor

14.11.2010, 18:57 UhrÜberraschungscoups sind längst ein Markenzeichen von Nicolas Sarkozy. Nun gelang dem französischen Präsidenten sogar bei der seit Monaten angekündigten Regierungsumbildung eine Premiere.

Die Umfragewerte des französischen Präsidenten sind im Keller und 2012 stehen Wahlen an.

(Foto: picture alliance / dpa)

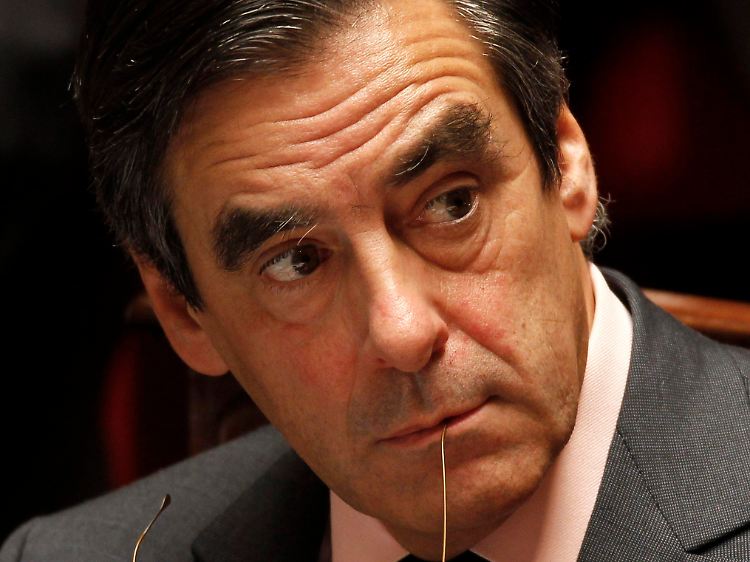

Zum ersten Mal seit Bestehen der Fünften Republik in Frankreich wurde ein Kabinett am Wochenende entlassen, am Samstagabend um 19.30 Uhr - und ohne dass die neue Regierungsmannschaft zu diesem Zeitpunkt schon festgestanden hätte. Klar war Stunden später nur, dass der alte Premierminister auch der neue ist: François Fillon. Der von Sarkozy angestrebte dynamische Neustart für seine konservative Regierung fiel dadurch etwas holprig aus.

"Ruhende Kraft" Fillon

Sarkozy, der durch die neue Regierung seine Wiederwahl zum Präsidenten im Jahr 2012 absichern will, stand bei der Kabinettsumbildung vor einem Dilemma: Verlässlichkeit und frischen Wind in der Regierungspolitik sollte der Wechsel gleichzeitig signalisieren. Der Staatschef entschied sich nach quälenden Wochen der öffentlichen Spekulationen um Posten und Personen für die weniger risikoreiche Variante. Der 56-jährige Fillon bleibt Premierminister - ein Mann, der lange Zeit als blasse Marionette Sarkozys wahrgenommen wurde.

In den vergangenen Monaten aber, in denen der Präsident in den Umfragen nicht zuletzt aufgrund der ungeliebten Rentenreform und der Finanzaffären um L'Oréal-Milliardärin Liliane Bettencourt abstürzte, schien Fillon mehr und mehr zum Stabilitätsanker zu werden. Der 2007 von Sarkozy noch zum simplen "Mitarbeiter" degradierte Premierminister schuf sich einen Ruf als "ruhende Kraft" der Regierung, während Sarkozy das Image als "Präsident der Reichen" mit dem Hang zu überdrehten Aktionen nicht los wurde.

"Freies Elektron" Borloo

Durch die Entscheidung für Fillon ergab sich allerdings ein neues Problem, denn auf den Premierminister-Posten hatte sich ein anderer große Hoffnungen gemacht: Der bei den Franzosen sehr beliebte Chef der mit der Regierungspartei UMP verbündeten Parti Radical, Jean-Louis Borloo. Seine kleine Partei steht für den liberalen Flügel der konservativen Regierungsmehrheit, Borloo für deren soziales und ökologisches Gewissen. Ihn wollte Sarkozy unbedingt in seiner Regierung halten, damit Borloo 2012 nicht als Konkurrent bei den Wahlen gegen ihn antritt.

Doch der Versuch, das "freie Elektron" Borloo einzubinden, misslang. Der bisherige Vize-Premier, Umwelt- und Energieminister verkündete am Sonntagabend, dass er der neuen Regierung nicht angehören wolle - trotz praktisch freier Auswahl unter den wichtigsten Ministerposten. Obendrein machte Borloo in einer Erklärung mehr als deutlich, wie er sich seine Zukunft vorstellt: Er wolle "seine Freiheit" im politischen Handeln zurückerlangen, vor allem im sozialen Bereich, den Sarkozy nach Ansicht gemäßigter Konservativer sträflich vernachlässigt. Borloo könnte demnach für den Präsidenten ab sofort ein gefährlicher Konkurrent in der politischen Mitte werden.

Offene Personalia

An Borloo und seiner Funktion hatte die Regierungsbildung lange gehakt. Fest standen am Sonntagabend nur einzelne Personalia, etwa dass Außenminister Bernard Kouchner ausscheiden und voraussichtlich Ex-Premierminister Alain Juppé neuer Verteidigungsminister werden würde. Offen war unter anderem noch der Posten für die hoch angesehene Wirtschaftsministerin Christine Lagarde.

Fillon hatte in einer Erklärung am Morgen versucht, dennoch schon einmal Tatkraft zu demonstrieren: Er werde die "neue Etappe" nach dreieinhalb Jahren "mutiger Reformen" entschlossen angehen. Sarkozy will sich seinerseits in den nächsten Monaten prestigeträchtigeren Aufgaben zuwenden als nur der mühsamen, nationalen Reformpolitik. Den Vorsitz im Kreis der mächtigsten Industrie- und Schwellenländer (G-20) hat Frankreich seit Freitag inne und auf diesem Feld will sich der Präsident für die Wahl 2012 profilieren. Fillon wird ihm dafür im Inland den Rücken freihalten müssen.

Quelle: ntv.de, Christine Pöhlmann, AFP