Deutschlandweiter Bildungsstreik Studenten als Versuchskaninchen

17.11.2009, 10:08 UhrMit massiven Protesten machen Studenten auf die schlechten Bedingungen an Deutschlands Hochschulen aufmerksam: Studiengebühren, Leistungsdruck, Zeitnot und chronische Finanznot lassen das Studium zum Bildungsalbtraum werden, die Einführung von Bachelor und Master ist missglückt. Und Universitäten und Politiker schieben sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu.

Mit Aktionen in ganz Deutschland wollen die Studenten auf ihre Situation aufmerksam machen.

(Foto: dpa)

Die Studenten sind die Versuchskaninchen deutscher Bildungspolitik. Sie müssen ausbaden, dass mit der Bologna-Reform 1999 die Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge hier zu Lande übers Knie gebrochen wurde. Eine Reform, die Universitäten wie Studenten bis heute überfordert und zu erheblichen Problemen führt. Doch die Versuchskaninchen begehren auf – erst die Massenproteste im Sommer, nun werden seit Tagen bereits Hochschulen in ganz Deutschland besetzt und mit einem bundesweiten Aktionstag wollten die Studenten noch einmal den Druck auf Politik und Universitäten erhöhen, damit sie die vermurkste Reform verbessern.

Eigentlich sollte mit Bologna alles besser werden. 30 Länder Europas verpflichteten sich 1999 in einer Erklärung dazu, bis 2010 einen gemeinsamen Hochschulraum zu schaffen: Ein einheitliches Studiensystem, vergleichbare Abschlüsse, eine größere Qualitätssicherung sowie eine stärkere Berufsqualifizierung lauten die Ziele der Reform. Das Bildungsparadies Europa sollte entstehen, das den Studenten mehr Sicherheit, berufliche Perspektive und Mobilität über die Ländergrenzen hinweg ermöglicht.

Herausgekommen ist in Deutschland allerdings ein für viele Studenten bildungspolitischer Albtraum, der zu Prüfungsstress, Zeitnot und überhöhtem Leistungsdruck führt. Schuld daran sind vor allem die übereilig eingeführten Bachelor- und Masterstudiengänge, die wichtigsten Säulen der Bologna-Reform. Sie sollen im Gegensatz zu Diplom und Magister zu europaweit gemeinsamen Abschlüssen und - durch kürzere Studienzeiten – zu einer höheren Zahl an Studienabschlüssen führen: Für den einfachen, berufsqualifizierenden Studienabschluss der breiten Masse reicht nun der sechssemestrige Bachelor, für wissenschaftliche Vertiefung und Qualifizierung der Besten steht dann der Master zur Verfügung. Bereits in 75 Prozent aller Studiengänge ist die neue Studienordnung eingeführt, mehr als 30 Prozent der Studenten studieren derzeit auf Bachelor.

Reform verschlafen

Doch anstatt die Einführung mit einer grundlegenden Reform zu verbinden, wurde in vielen Fällen das bisherige Studium aus acht, neun oder zehn Semestern einfach in das viel zu enge Bachelor-Korsett gezwängt. Sechs Semester Obergrenze gelten, für den Masterabschluss sind es insgesamt zehn. Die Fülle an Stoff, der Zeitdruck und das System der Maluspunkte verkehren die erhofften Ziele ins Gegenteil: Die Zeit für Auslandssemester ist gesunken, auch Praktika lassen sich schwerer unterbringen und wer sein Studium durch Nebenjobs finanzieren muss, gerät an den Rand der Belastbarkeit oder lässt es gleich bleiben. Die sich ausbreitenden Studiengebühren verschärfen diesen Trend: Mehr Studenten müssen arbeiten gehen, um sich die Hochschule überhaupt leisten zu können.

Belastung nimmt zu

Das Deutsche Studentenwerk (DSW) hat bereits Alarm geschlagen, weil immer mehr Studenten unter der Belastung leiden und psychologische Beratung suchen. 2008 verzeichneten die Beratungsstellen einen Anstieg um über 20 Prozent. Die finanziellen Sorgen lassen auch den Bedarf bei den Sozialberatungen steigen – um mehr als ein Viertel stieg der Beratungsbedarf. Häufiges Thema dabei: Der Job neben dem Studium. "Dafür bleibt im Bachelor weniger Zeit", so Stefan Grob, Sprecher des DSW.

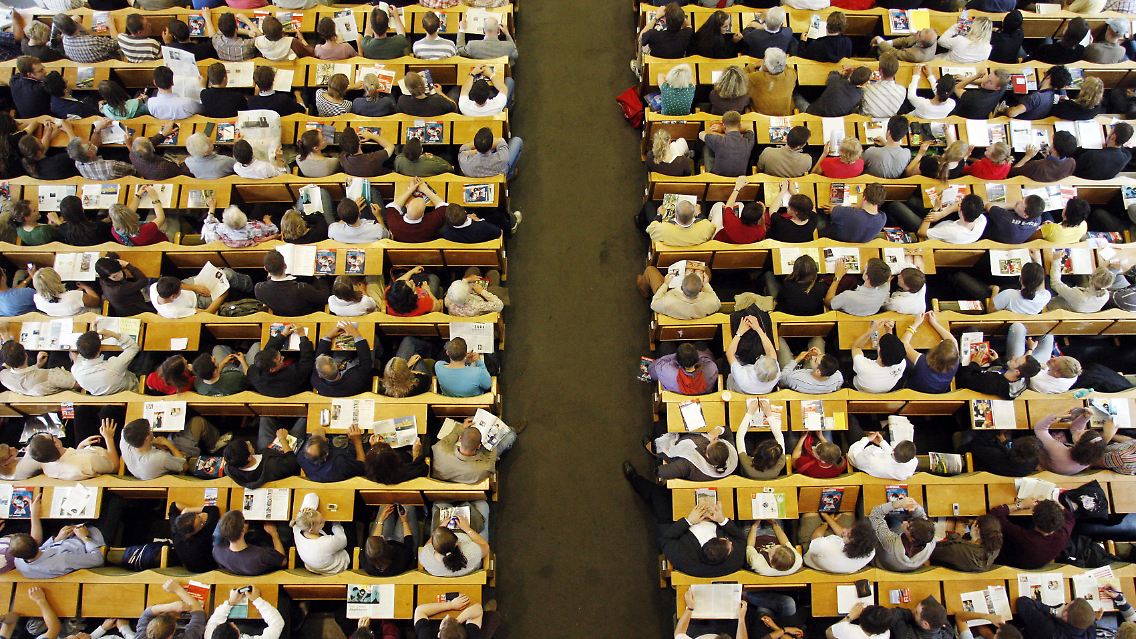

Massenuni bleibt: Mit Einführung der neuen Studiengänge wurde die Betreuung nich verbessert.

(Foto: AP)

Auch wenn die verschärften Bedingungen in diesem Jahr noch nicht zu weniger Studienanfängern führen – immer weniger Abiturienten wollen studieren. Von den Abgängern des Jahrgangs 2008 gaben 27 Prozent an, auf ein Studium verzichten zu wollen. In den 80er Jahren und auch noch Anfang der 90er Jahre galten Studierquoten zwischen 80 und 90 Prozent als Normalfall. Heute rechnen die Kultusminister allenfalls noch mit einer Quote von 75 Prozent, auch wenn in diesem Jahr durch geburtenstarke Jahrgänge und doppelte Abiturientenjahrgänge nach der gymnasialen Schulzeitverkürzung G8 noch so viele Studienanfänger wie noch nie gemeldet werden. Häufige Gründe für den Hochschulverzicht: Probleme mit der Studienfinanzierung und Unsicherheit wegen der neuen Bachelor-Abschlüsse.

Ansturm auf den Master

Ein Teil dieser Unsicherheit liegt in der fehlenden Erfahrung mit den Bachelor-Abschlüssen und die Knappheit der anschließenden Master-Plätze. Rund 60 Prozent der über 500.000 deutschen Bachelor-Studenten wollen nach einer Erhebung der EU-Kommission in einem Masterprogramm weiterstudieren, und nur 17 Prozent direkt einen Beruf ergreifen. Teils ist es die Angst, dass der Bachelor für den Traumjob kein vollwertiger Abschluss ist, teils ist für manche Berufe wirklich ein Master als Abschluss nötig. Nun fürchten Studenten wie Universitäten in diesem Jahr den ersten großen Ansturm auf die Masterplätze – und selbst bei den Hochschulen herrscht Unklarheit, wie viele Studenten sich auf die wenigen Plätze bewerben wollen, fand "Zeit Campus" heraus. Stichproben geben demnach aber großen Anlass zur Sorge: Zwischen zwei und zehn Bewerber gibt es an manchen Universitäten pro Platz, an der Ruhruni Bochum sind es gar 218 Studenten auf 13 Plätze.

Dem Druck der Studenten ist überhaupt erst zu verdanken, dass die Bildungspolitiker die Notwendigkeit einer Nachbesserung eingesehen haben und Bewegung in die Studienreform kommt. Allerdings vergeuden Politiker von Bund und Ländern sowie Universitäten derzeit noch reichlich Zeit damit, sich gegenseitig den Schwarzen Peter für die missglückte Reform zuzuschieben.

Politik spielt Schwarzer Peter

Bildungsministerin Annette Schavan (CDU) etwa fordert von den Ländern die rasche Umsetzung der Hochschulreform und eine Entschlackung der Studiengänge – sie erklären aber die Universitäten für schuldig. "Die Politik kann und muss für eine auskömmliche Finanzierung sorgen", sagte etwa Sachsen-Anhalts Kultusminister Jan-Hendrik Olbertz (parteilos). "Die Hochschulen haben jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten, und wenn sie die nicht nutzen, ist der Reflex schnell da zu sagen, die da hinten in der Politik sind zuständig, nicht wir." Sein Kollege Henry Tesch (CDU) aus Mecklenburg-Vorpommern, derzeit Präsident der Kultusministerkonferenz, verweist zudem noch auf die Studiengebühren, die den Universitäten zu 100 Prozent zur Verfügung stünden. Die Hochschulen seien in der Pflicht, auf die Forderungen der Studenten einzugehen.

Doch die Hochschulrektoren halten dagegen und fordern vor allem mehr Geld für Personal und Lehre. Margret Wintermantel, Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), nannte es "richtig, dass die Studierenden sich zu Wort melden und deutlich machen, dass ihre Studienbedingungen besser werden müssen und mehr für ihre soziale Sicherung getan werden muss". Die Proteste wertete sie als "deutlichen Indikator dafür, dass politisches Handeln gefordert ist". Und Christoph Markschies, Präsident der Humboldt-Universität Berlin, äußerte auch sein Verständnis und kritisierte die "verpatzte" Bologna-Reform.

"Prüfungsdruck senken"

Den Studenten helfen die Solidaritätsbekundungen verbunden mit gegenseitigen Schuldzuweisungen herzlich wenig. "Die Hochschulen müssen den Prüfungsdruck senken und die Studiengebühren abschaffen", formuliert Anja Gadow vom Studierenden-Dachverband fzs gegenüber n-tv.de die Hauptforderungen der laufenden Proteste. Die neue Studiengänge muteten den Studierenden zu viel zu: zu viele Prüfungen, zu dichte Stundenpläne, zu wenig Freiraum für eigenverantwortliche Arbeit.

Gadows Fazit: Die Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge in Deutschland sei missglückt. Statt einheitlicher Rahmenbedingungen existierten alleine in Deutschland verschiedenste Regelungen, so dass es teilweise nicht einmal möglich sei, innerhalb eines Bundeslandes den Studienort zu wechseln.

Zudem wehren sich die Studenten gegen die übertriebene Verschulung, die mit den neuen Studiengängen Einzug in den Universitäten erhalten hat. Es bleibe zu wenig Zeit für inhaltliche Vertiefung oder um auch einen Blick über den Tellerrand des eigenen Studienschwerpunkts zu werfen.

Die Kultusminister tagen am 10. Dezember in Bonn, um über Schritte aus der Bildungsmisere zu beraten. Eine Woche später will sich dann die Bundesbildungsministerin mit den Länderchefs treffen, um verbindliche Beschlüsse zu erzielen. Erste Korrekturen deuten sich dabei bereits an: So soll die Stofffülle abgebaut und den Universitäten mehr Flexibilität für die einzelnen Studiengänge gegeben werden. Der Bachelor-Abschluss könnte dann etwa auch nach sieben oder acht Semestern erworben werden, anstatt wie bislang vorgegeben in sechs. Wenn das gesamte Studium dabei aber auf zehn Semester gedeckelt bliebe, ginge das zu Lasten des Masterstudiengangs. Die Reform der Reform sollte nicht wieder vermurkst werden, das haben die Studenten nicht verdient.

Quelle: ntv.de