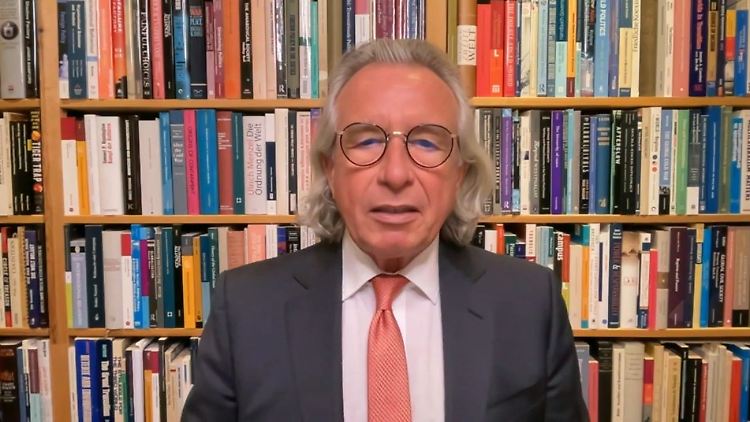

Nicht gerade "ein Geniestreich" Lammert kritisiert Atompläne

15.09.2010, 06:59 UhrMit Bundestagspräsident Lammert stellt ein weiterer führender CDU-Politiker den Atomkompromiss in Frage. Er spricht von einem "beachtlichen verfassungsrechtlichen Risiko". Zudem hätten Union und FDP mit der Umgehung der Länderkammer bewusst auf die Chance verzichtet, das Energiekonzept auf die breite Basis zu stellen.

Bundestagspräsident Norbert Lammert stemmt sich gegen das Vorgehen der Koalition zur Durchsetzung ihrer Atompläne. "Ich halte die gefundene Lösung, die auch ohne eine Zustimmung des Bundesrats realisiert werden soll, nicht für einen Geniestreich", sagte der CDU-Politiker in Berlin. Der Alleingang berge ein "beachtliches verfassungsrechtliches Risiko".

Auch nach Meinung des früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, ist die geplante Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke nur mit Zustimmung des Bundesrats möglich. In einem noch unveröffentlichten Aufsatz für die "Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht" erklärt er zur Begründung, die geplante Verlängerung sei nicht eine "marginale, sondern wesentliche Änderung des bestehenden Atomrechts".

Lammert argumentierte, Union und FDP würden mit einer Umgehung des Bundesrats auch bewusst auf die Chance verzichten, das Energiekonzept auf die breite Basis zu stellen, die der lange Geltungszeitraum bis 2050 erfordere.

Die Regierung plant im Schnitt mit zwölf Jahre längeren Laufzeiten. Da Union und FDP im Bundesrat keine Mehrheit haben, wollen sie die Länderkammer umgehen. Mehrere SPD-regierte Länder wollen in diesem Fall klagen, so dass letztlich das Bundesverfassungsgericht über das Laufzeitplus entscheiden dürfte.

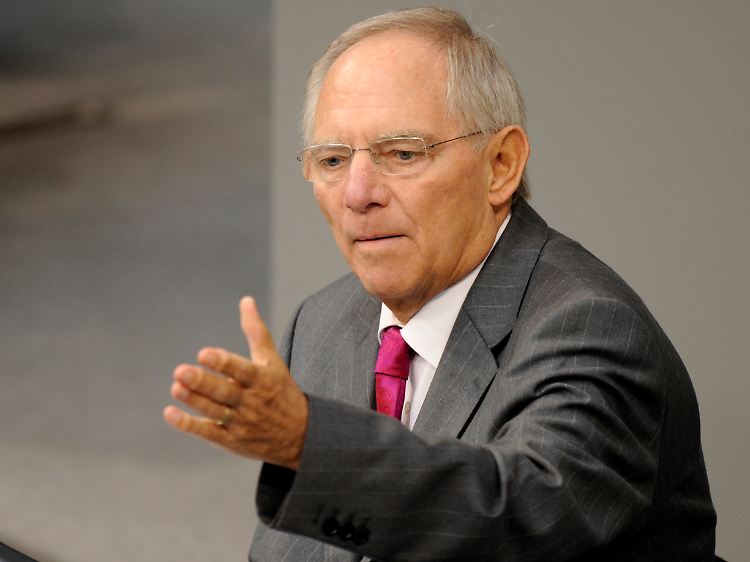

Schäuble will nicht teilen

Derweil hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) Forderungen des bayerischen Umweltministers Markus Söder (CSU) abgelehnt, die Hälfte der Zusatzeinnahmen aus dem Atomkompromiss an die AKW-Standortländer weiterzuleiten. Ein Blick ins Grundgesetz beantwortet die Frage", sagte Schäuble dem ZDF. "Das ist eine spezifische Verbrauchssteuer, und laut Grundgesetz steht das Aufkommen einer spezifischen Verbrauchssteuer dem Bund zu. Das ist Teil unseres Zukunftspaktes, mit dem wir Schritt für Schritt die zu hohe Verschuldung abbauen und gleichzeitig die Rahmenbedingungen für eine gute wirtschaftliche Entwicklung verbessern", sagte Schäuble.

Derartige Forderungen aus der Partei Horst Seehofers widersprächen dem vorher gemeinsam geschnürten Kompromisspaket. Neben Bayern hatten auch Hessen und Baden-Württemberg den Anspruch auf eine besondere Unterstützung bei der Verwendung der Zusatzeinnahmen aus dem Atomkompromiss erhoben.

Greenpeace-Studie gibt Anlass zur Sorge

In einer Studie kommt die Umweltorganisation Greenpeace zu dem Schluss, dass die älteren deutschen Atomkraftwerke nicht nur gegen unzureichend gesichert sind, sondern auch gegen Angriffe mit panzerbrechenden Waffen. Bei einem solchen Anschlag könnte es zu einer Kernschmelze kommen, wenn die Beton-Außenhülle eines Kraftwerks durchschlagen werde und der hitzeentwickelnde Sprengkopf im Reaktorinneren explodiere, heißt es darin. Solche Waffen seien mobil vom Boden aus einsetzbar und könnten sich bereits in den Händen von Attentätern befinden.

Greenpeace verwies auf ein internes Schreiben des Bundeskriminalamts (BKA) von 2001, das auf die Gefahr terroristischer Angriffe auf Atomkraftwerke in Deutschland hingewiesen habe. "Das Terror-Risiko ist BKA und Behörden lange bekannt, aber es wird von der Bundesregierung vorsätzlich ignoriert", sagte Heinz Smital von Greenpeace. Das vorgestellte Szenario sei zwar nicht sehr wahrscheinlich, habe aber schwerwiegende Konsequenzen. Deshalb müsse man handeln.

Die Umweltorganisation Greenpeace untersuchte in ihrer Studie die Auswirkungen eines Beschuss mit der russischen Panzerabwehrwaffe vom Typ AT-14 Kornet-E, die bis zu 1,2 Meter Panzerstahl und bis zu drei Meter Beton durchschlagen kann. Die Betonaußenwände älterer Atommeiler seien aber nur zwischen 60 und 100 Zentimetern dick. Von den 17 Atomkraftwerken könnten nach Greenpeace-Angaben unter anderem Brunsbüttel, Krümmel und Biblis A und B betroffen sein.

Quelle: ntv.de, dpa/AFP/rts