"Der Staat ist das Problem" Tea Party kämpft gegen Washington

01.11.2010, 14:03 Uhr

In der Politik Barack Obamas sehen die Anhänger der Tea Party puren Sozialismus - oder Schlimmeres.

(Foto: dpa)

Der schwere Nackenschlag in den Kongresswahlen scheint den Demokraten gewiss. Bei den Republikanern hingegen wittern die Kandidaten der erzkonservativen Tea-Party-Bewegung ihre große Chance. Trotz radikaler Parolen ist die Tea Party jedoch Teil des amerikanischen Mainstreams.

Eine Gesundheitsreform, striktere Regeln für Banken und diverse Konjunkturprogramme: Innenpolitisch ist US-Präsident Barack Obama seinen eigenen Ansprüchen gerecht geworden. Grund genug für die Tea Party, dem neuen rechten Flügel der republikanischen Partei, auf die Barrikaden zu gehen. Was Obama als die Rettung des amerikanischen Traumes anpreist, ist für die Ultrakonservativen purer Sozialismus. Ginge es nach ihnen, blieben Staatseingriffe auf Sicherheitsfragen beschränkt.

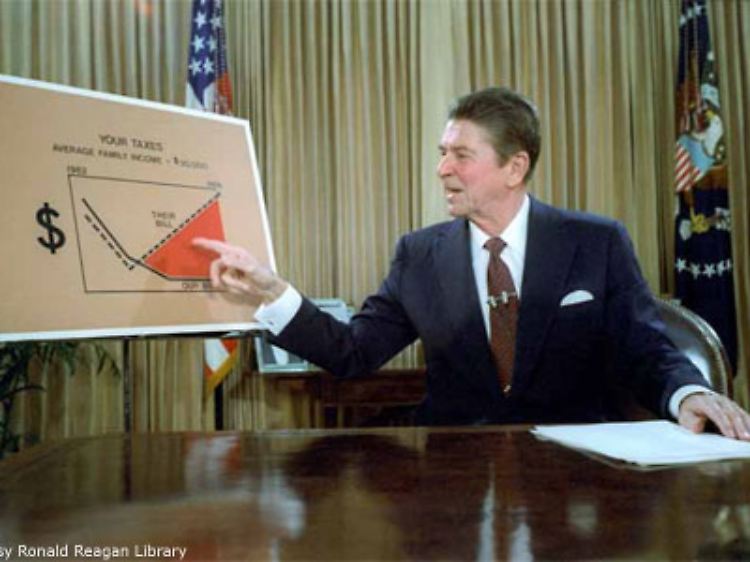

Erfreute sich extremer Beliebtheit bei den Amerikanern: Ex-Präsident und Vorzeige-Neoliberaler Ronald Reagan.

Bei den Kongressvorwahlen der Republikaner feierte die Tea Party so manchen Achtungserfolg. Am Dienstag schickt man darum unter anderem Senatskandidaten für die Staaten New York und Colorado ins Rennen. Noch ist unklar, ob die radikalen Parolen der Graswurzelbewegung der Partei Abraham Lincolns mehr Schaden als Nutzen zufügen werden. Weit entfernt vom amerikanischen Mainstream sind die Erzkonservativen jedoch keineswegs.

"Der Staat ist nicht die Lösung..."

Was die Tea Party auf ihren farbenfrohen und gut besuchten Protestmärschen anprangert – hohe Steuern und Staatseingriffe in die Wirtschaft und ins Gesundheitswesen – brachte Ex-Präsident Ronald Reagan schon vor gut 30 Jahren auf den Punkt: "Der Staat ist nicht die Lösung unserer Probleme. Der Staat ist das Problem.“ Ein Slogan, für den ihn selbst der kleine Mann liebte. Siege in 49 Staaten bei der Präsidentschaftswahl von 1984 sprachen eine deutliche Sprache. Innovativ war das jedoch keinesfalls. Vielmehr bediente sich Reagan einer uramerikanischen Tugend: dem Hass der Bürger auf ihre Regierung.

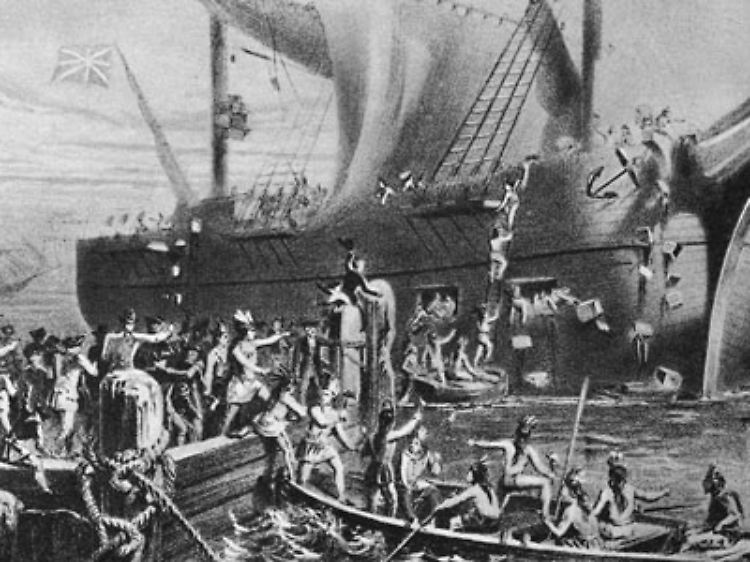

Auf der Boston Tea Party entlud sich der Zorn der Siedler gegen die Steuerpolitik der Briten. Sie war wegweisend für den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.

Der Zorn der Siedler über die Willkür der britischen Kolonialherren entlud sich erstmals in der Boston Tea Party – Namensgeber für die Gruppierung um Ex-Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg besiegelte das Ende der Zentralregierung. Ihr tiefes Misstrauen gegen den starken Staat haben die Amerikaner seitdem nie abgelegt. Schon die Verfassung von 1787 ist darauf ausgelegt, Machtanhäufung entgegenzuwirken. Exekutive und Legislative können nicht ohne einander, werden jedoch getrennt gewählt. Tatsächlich stellten die amerikanischen Wähler ihre Präsidenten oft vor große Probleme. Republikaner wie Reagan oder Richard Nixon zogen zwar mit großen Vorsprüngen ins Weiße Haus, sahen sich jedoch einer komfortablen Kongressmehrheit der Demokraten gegenüber. Vielleicht versteckte sich dahinter auch jenes Misstrauen der Bürger gegenüber einer starken Regierung.

Freiheit vor Sicherheit

Deutlich wird die Ablehnung des starken Staates im traditionell schwach ausgeprägten Sozialsystem. Zwar wurden in den 1930er und 1960er Jahren Durchbrüche erzielt, verglichen mit europäischen Verhältnissen waren sie jedoch eher moderat. Viele Amerikaner sehen in der finanziellen Abhängigkeit vom Staat den ersten Schritt zur Absage an die Eigenverantwortung und damit an die für sie heilige Freiheit. Genau davor warnte schon Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA: "Wer Sicherheit über Freiheit stellt, verdient nichts von beidem".

Viel lieber blicken die US-Bürger nostalgisch in die Zeiten der ersten Siedler zurück, Zeiten, in denen man sich noch gegenseitig unter die Arme griff. Und tatsächlich: In kaum einem Land zeigt man sich so spendefreudig wie in den USA. Die jüngste Ankündigung von 40 Milliardären, mehr als die Hälfte ihres Vermögens wohltätigen Zwecken zur Verfügung zu stellen, ist da nur die Spitze des Eisberges. Wer nach Schicksalsschlägen in eine finanzielle Schieflage geraten ist, kann nur im begrenzten Ausmaß auf den Staat zählen, dafür aber oft mit der Hilfsbereitschaft seiner Nachbarn und der Kirchengemeinde rechnen. Laut der "Giving USA Foudation" spendeten die Amerikaner 2009 beinahe 304 Milliarden Dollar – in Deutschland wurden in diesem Jahr gerade mal 2,1 Milliarden Euro gespendet.

Gegen die Dienstvorschriften

Alles, was das Herz begehrt: Treffen der National Rifle Association sind traditionell gut besucht.

(Foto: REUTERS)

Misstrauen gegen den Staat ist auch die Basis für den Einfluss der amerikanischen Waffenlobby. Gern argumentiert man mit dem uralten Verständnis, dass unbewaffnete Bürger einer tyrannischen US-Regierung hilflos ausgesetzt wären. Striktere Waffengesetze gelten in den Augen der National Rifle Association (NRA) gemeinhin als der erste Schritt zur Unterwerfung des Volkes. Und an Schreckensszenarien mangelt es im Land der Verschwörungstheoretiker auf keinen Fall.

Auch Hollywood hat immer wieder eindrucksvoll das antiautoritäre Gemüt in den Vereinigten Staaten dokumentiert. Der Held unter den Gesetzeshütern ist meist ein einsamer Wolf, der wenig von Dienstvorschriften und seinen Vorgesetzten hält. Im Schlussdrittel des Filmes ist er für gewöhnlich suspendiert, was ihn jedoch mitnichten von der Verbrecherjagd abhält. Und natürlich sind die unkonventionellen und brachialen Methoden eines "Dirty Harry" letztendlich auch die effektivsten. Das Publikum feierte ihn und so durfte sich Clint Eastwood durch vier Fortsetzungen schießen.

"Typisch für die Amerikaner"

Und dennoch haben die Amerikaner progressiven Politikern immer wieder eine Chance gegeben. In Umfragen über die besten Präsidenten der Vereinigten Staaten glänzt einer regelmäßig mit Topplatzierungen: Franklin D. Roosevelt, praktisch Pate dessen, was man den amerikanischen Sozialstaat nennen kann. Wohl nicht zuletzt wegen seiner zahlreichen Regulierungen überwanden die Vereinigten Staaten in den 1930er Jahren auch die Große Depression. Man dankt es ihm bis heute.

Überhaupt: Sobald die Vorteile staatlicher Maßnahmen spürbar sind, geben sich auch die Konservativen kleinlaut. Ein Programm wie Medicare, die Krankenversicherung für Ältere, war vor seiner Verabschiedung 1965 von den Republikanern heftig kritisiert worden, ist heute jedoch kaum noch wegzudenken. "Typisch für die Amerikaner", wie Christian Lammert gegenüber n-tv.de festhält: "Sind die Vorteile erst einmal sichtbar, ist es ganz schwer, das Gesetz wieder zu kippen".

Und so verweist der Politologe auch auf einen steigenden Rückhalt für Obamas Gesundheitsreform in der Bevölkerung. Viel wird darauf ankommen ob das Lieblingsprojekt des Präsidenten vollständig greift und sich die Wirtschaft unter seiner Führung erholt. Antistaatliche Ressentiments wären dann auf ein Mindestmaß zurechtgestutzt. Die Party könnte also bald vorbei sein.

Quelle: ntv.de