Erster Deutscher Bundestag Als Wählen noch Pflicht war

14.08.2009, 08:11 Uhr

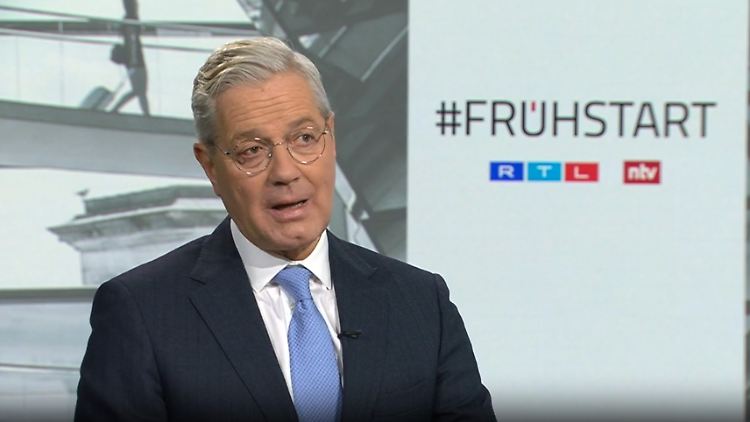

Konrad Adenauer wird am 20. September 1949 durch Bundestagspräsident Erich Köhler als erster Kanzler der Bundesrepublik Deutschland in Bonn vereidigt.

(Foto: dpa)

Am 14. August 1949 gaben 78,5 Prozent der 31,2 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Sie wählten den ersten Deutschen Bundestag der Geschichte und erteilten linken wie rechten Parteien eine Absage. Stattdessen ebneten sie dem CDU-Politiker Adenauer den Weg ins Bundeskanzleramt.

Konrad Adenauer nannte den 14. August 1949 einmal "den ruhigsten Tag seit langer Zeit". Als er um kurz nach 10.00 Uhr das Wahllokal "Zur Traube" in Rhöndorf bei Bad Honnef betrat, um seine Stimme für die Wahl zum ersten Deutschen Bundestag abzugeben, wurde er bereits von Fotografen erwartet. Auf den Tag exakt 60 Jahre ist der verregnete Wahl-Sonntag jetzt her. 60 Jahre, in denen sich die Demokratie in Deutschland entgegen allen Befürchtungen der Besatzungsmächte etablieren und weiterentwickeln konnte. 31,2 Millionen Bundesbürger waren damals zur Wahl aufgerufen. Am Ende gaben 78,5 Prozent ihre Stimme ab und schrieben damit ein Stück deutsche Geschichte - unter ihnen auch die beiden Erstwähler Adolf Koasinski und Otto Graeber.

"Endlich wählen zu dürfen, hat mich damals sehr glücklich gemacht", sagt der heute 81-jährige Koasinski. Der gebürtige Berliner hatte das Ende des Zweiten Weltkriegs als Luftwaffenhelfer miterlebt und war nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft 1947 in die CDU eingetreten. "Ich bin von meinen Eltern sehr christlich erzogen worden. Deshalb war die Entscheidung ganz klar." Auf die Idee, an jenem verregneten Sonntag nicht zur Wahl zu gehen, ist er deshalb nie gekommen: "Es hätte Steine regnen können, ich wäre auf jeden Fall zur Wahl gegangen." Nicht-Wählen hätte er als "Sünde" und als Versäumnis gegenüber seinem Vaterland empfunden.

Keinen Urnengang verpasst

Auch für Otto Graeber stand der Gang zur Wahlurne nie zur Debatte. "Ich empfinde es bis heute als eine unbedingte Pflicht und Notwendigkeit, an den Wahlen teilzunehmen", sagt der gebürtige Stettiner der seit 1948 im niedersächsischen Northeim lebt. Die Zeit habe er als "Aufbruchstimmung" erlebt. "Als Mitglied der Gewerkschaftsjugend war ich politisch aktiv und wollte was verändern." Auch in seiner Freizeit kannte der heute 83-Jährige, der seit 1950 SPD-Mitglied ist, nur ein Thema. "Wir haben nicht gesungen oder getanzt, sondern über Politik diskutiert."

Für den Berliner Politikwissenschaftler Gero Neugebauer stehen die Erzählungen der beiden Zeitzeugen symbolisch für die Gemütslage vieler damaliger Jungwähler. "Insbesondere für die Erstwähler waren diese ersten demokratischen Wahlen nach dem Krieg mit vielen Hoffnungen und Wünschen verbunden. Es gab einfach für jeden eine spürbare Notwendigkeit, sich für Politik zu interessieren", erklärt der Forscher. "Ankündigungen wie für die Wahl 2009, wonach mehr als 33 Prozent der Erstwähler nicht an der Wahl teilnehmen werden, waren 1949 unvorstellbar."

"Es ist erschreckend zu sehen, wie viele junge Menschen heute nicht zur Wahl gehen", sagt Koasinski und spricht damit aus, was auch Graeber denkt. Beide haben seit 1949 noch keinen einzigen Urnengang verpasst. Trotz ihres Unverständnisses sehen sie die Ursachen aber nicht alleine bei den Erstwählern. Vielmehr sei es eine Folge von unterschiedlichen Entwicklungen. Koasinski: "Die Gesellschaft und damit auch die Politiker haben sich sehr verändert." Männer wie Konrad Adenauer (CDU) und Kurt Schumacher (SPD) seien nicht nur auf ihre Karrieren bedacht gewesen. "Das spiegelt sich auch bei den Wählern wieder. Vielen fehlt einfach eine Verantwortung für ihre Mitmenschen. Und dazu gehört es, wählen zu gehen", betont Graeber.

Nach dem Krieg waren viele verunsichert

Dass sich im August 1949 trotz der historischen Wahlpremiere zum 1. Deutschen Bundestag nur 78,5 der Deutschen an den Wahlen beteiligten, ist aus der Sicht Neugebauers nicht mit der heute vielfach zitierten Politikverdrossenheit erklärbar. Nach dem Krieg seien viele Menschen verunsichert gewesen und hätten keinen Nutzen im demokratischen System erkennen können. "Heute sorgt die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich für eine sinkende Wahlbeteiligung, da viele Menschen von der Politik enttäuscht sind und völlig resigniert haben."

1949 entschieden sich am Ende 31 Prozent für die Union und damit für eine schwarz-gelbe Koalition mit dem Kanzler Adenauer, der zuvor Oberbürgermeister in Köln war und als Präsident des Parlamentarischen Rates das Grundgesetz mit erarbeitet hatte. "Das war für mich ein Gefühl der Genugtuung und Sicherheit", sagt Koasinski. Für Gaerbers Sozialdemokraten stimmten nur 29,2 Prozent. Sie stellten daraufhin zusammen mit acht kleinen Parteien die erste Opposition. "Auch wenn wir verloren hatten, war es ein gutes Gefühl", betont Gaerber. "Das Ergebnis motivierte uns weiterzukämpfen."

Quelle: ntv.de, Marco Hadem, dpa