"Ich weiß, dass es das Richtige ist" Die kranke Reform

08.03.2010, 10:53 Uhr

Obama eingerahmt von Medizinern in weißen Kitteln: Der US-Präsident will die Reform notfalls mit einem Verfahrenstrick durchsetzen.

(Foto: AP)

US-Präsident Obama hat die Gesundheitsreform zum Topthema gemacht. Doch neben dem Versicherungsstatus der Bürger geht es auch um die Zukunftschancen der Regierung.

Robert Gibbs wedelt mit einem Blatt und hält es demonstrativ in die Höhe. Es ist ein Schreiben von Natoma Canfield, 50 Jahre alt, aus Medina, Ohio. "Ich brauche ihre Hilfe", liest der Sprecher Obamas im überfüllten Presseraum des Weißen Hauses vor. "Der Januar wird der letzte Monat sein, in dem ich krankenversichert bin." Die nach einer Krebserkrankung als geheilt geltende Canfield könne ihre Versicherung nicht mehr bezahlen, so Gibbs, da die Prämien für dieses Jahr um 40 Prozent erhöht worden seien. Um künftig Arztrechnungen bezahlen zu können, müsse sie notfalls das Haus ihrer Eltern verkaufen. "Diesen Brief", sagt Gibbs, "wird der Präsident mit sich führen, um jederzeit daran erinnert zu werden, um was es hier geht."

In diesen Tagen geht es in Washington nicht nur um den Versicherungsstatus von Natoma Canfield. Auch die Zukunftschancen der Regierung Obama stehen auf dem Spiel. Der Präsident hat die geplante Gesundheitsreform vor gut einem Jahr zum Topthema seiner innenpolitischen Prioritätenliste ernannt. Jetzt, 35 Reden und drei Wahlschlappen später, droht ihm in der Zielphase des Gesetzgebungsverfahrens das Meisterstück zu zerfallen. Die Zeit läuft ihm davon: Im November stehen die Zwischenwahlen zum Kongress auf dem Programm. Und mit jedem Tag, der den Wahltermin näher rücken lässt, sinkt der Mut seiner einst so selbstbewussten Mannschaft.

Obama war gewarnt

Proteste gegen die Reform gibt es viele. Selbst Demokraten sind skeptisch.

(Foto: ASSOCIATED PRESS)

David Gergen, Berater der Präsidenten Nixon bis Clinton, hat das Unheil kommen sehen. Schon im Nachgang der Präsidentschaftswahlen von 2008 unkte der Professor: Obama habe es vermutlich einfacher, wenn seine Partei nur 59 Sitze im Senat erhalte - und nicht 60. Mit 60 Stimmen, der sogenannten Supermehrheit, können Blockadeversuche der Gegenseite ausgehebelt werden. Gleichzeitig, so Gergen auf CNN, verleite die Mehrheit zur Hybris. "Die Linken werden das Maximum durchsetzen wollen, statt den Kompromiss zu suchen und sich auf das Machbare zu konzentrieren."

Noch jeder Präsident, der in den letzten 50 Jahren eine umfassende Gesundheitsreform zu verabschieden suchte, hat sich verhoben. Zuletzt machte Bill Clinton Anfang der 90er Jahre diese Erfahrung. Barack Obama, der selbsternannte Kandidat des Wandels, war also gewarnt, setzte aber ebenfalls auf das Maximum. Seine Ziele: Eine Krankenversicherung für alle Amerikaner, also auch für jene rund 35 Millionen nichtversicherten. Eine Versicherungspflicht, um auch die Gesünderen und Jüngeren zur Solidarität zu zwingen, und eine staatliche Versicherung, um den Privaten Konkurrenz zu bieten. Der Präsident gab nur die groben Linien vor, die Details sollten die Volksvertreter auf dem Capitol Hill ausarbeiten. Und die ließen sich nicht zweimal bitten - und viel Zeit.

Das Jahr der verpassten Chancen

Das Jahr 2009 geht vielleicht als ein Jahr der verpassten Chancen ein. Ausgestattet mit ihrer satten Mehrheit, bastelten die Demokraten an ihrem Werk, für das selbst moderate Republikaner nicht zu gewinnen waren. Obama umgarnte besonders Olympia Snowe aus dem liberalen Maine, doch die Dame blieb bei ihrem schroffen No. Spätestens vor der Sommerpause, so hieß es, sollte der Entwurf Gesetz werden. Dann war der September anvisiert worden. Schließlich verabschiedete das Repräsentantenhaus den Entwurf im November mit äußerst knapper Mehrheit, der Senat folgte kurz vor Weihnachten mit einer abgespeckten Version und genau 60 Stimmen, denen der Demokraten. Jetzt musste nur noch ein Kompromiss ausgehandelt werden; die Jahrhundertreform schien so gut wie perfekt. Der Präsident flog gutgelaunt in die Weihnachtsferien nach Hawaii.

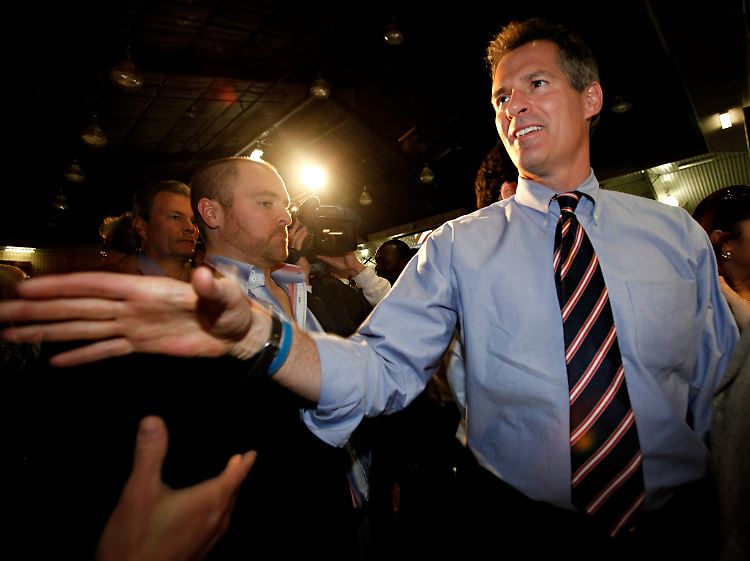

Bei der Nachwahl im Januar gewann der Republikaner Scott Brown den 60. Senatssitz. Sein Wahlversprechen: Die Gesundheitsreform stoppen.

(Foto: ASSOCIATED PRESS)

Doch dann kam der 19. Januar, der Nachwahltermin von Massachusetts, fällig geworden nach dem Tode der Demokraten-Legende Ted Kennedy. Der Republikaner Scott Brown sorgte für die Sensation und gewann gegen die schwache Gegenkandidatin Martha Coakley den 60. Senatssitz ausgerechnet in dieser Demokraten-Hochburg rund um Boston - und zwar mit dem Versprechen, die Gesundheitsreform in Washington zu stoppen.

Verfahrenstrick gegen Blockadetaktik

Brown und seine Parteifreunde versuchen, genau das in die Tat umzusetzen. Ihr Argument: Das Paket sei in wirtschaftlich schwierigen Zeiten unbezahlbar und eine Hypothek für künftige Generationen. Man solle sich bescheiden und mit der Ausarbeitung ganz von vorn beginnen. Obama, nun auf die Gegenseite angewiesen, lud ein zum Gesundheitsgipfel ins Gästehaus der Regierung. Sieben Stunden lang debattierten Demokraten und Republikaner live im TV. Das Ergebnis war gleich Null, eine Annäherung nicht zu beobachten, doch das Kalkül leicht zu durchschauen: Der Präsident will die Blockadetaktik des Gegners als solche entlarven - und das Gesetz notfalls mit einem Verfahrenstrick retten.

Reconciliation heißt die schwer zu übersetzende Variante. Kein besonders außergewöhnliches Verfahren, aber mit Sicherheit eines, das dem ehemaligen Ruf nach "Change" in Washington kaum gerecht werden dürfte. Zunächst müsste das Repräsentantenhaus den Gesetzesentwurf verabschieden, den der Senat beschlossen hatte. Da dieser Entwurf als solcher aber als verbesserungsbedürftig gilt und nicht mehrheitsfähig wäre, würden beide Häuser dann die notwendigen Änderungen verabschieden. Für diesen Vorgang reichte jeweils eine einfache Mehrheit, im Senat wären das 51 statt 60 Stimmen. Obamas Vorgänger George W. Bush hatte diese Brachialmethode mehrmals praktiziert, sein Steuersenkungsprogramm zum Beispiel wäre ohne Reconciliation glatt gescheitert.

Selbst die Demokraten sind skeptisch

Bis zum 18. März, wenn Obama nach Indonesien und Australien aufbricht, solle, so der neueste Zeitplan des Obama-Sprechers Gibbs, zumindest das Repräsentantenhaus so weit sein. Doch Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi macht keinerlei Versprechungen. "Jede einzelne Stimme ist ein hartes Stück Arbeit", sagt sie. Das Problem: Die Mehrheit der Amerikaner zeigt sich Umfragen zufolge eher skeptisch. Die Demokraten selbst sind es ebenfalls und fürchten weniger eine gescheiterte Reform, als vielmehr ihr eigenes Versagen bei den Kongresswahlen im Herbst. Die Republikaner hingegen scheinen für ihre Neinsagertaktik belohnt zu werden und erinnern an ihre Siege bei den Gouverneurswahlen von Virginia und New Jersey Ende des vergangenen Jahres - sowie an den Rechtsruck von Massachusetts im Januar. "Die Demokraten unternehmen jeden Versuch, dieses Gesetz gegen den Willen der Amerikaner durchzudrücken", schimpft der Minderheitenführer des Senats, Mitch McConell. Obama kontert: Das Repräsentantenhaus habe die Reform bereits mit Mehrheit verabschiedet, der Senat sogar mit der Supermehrheit von 60 Stimmen. Jetzt müsse man die Debatte zu einem Abschluss bringen - mit einem letzten, finalen Votum.

Der Präsident setzt seine eigenen Leute unter Druck. Ein Kompromisspaket sei besser als gar kein Gesetz, sagte er im East Room des Weißen Hauses, telegen eingerahmt von Medizinern in weißen Kitteln. "Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um diese Reform durchzusetzen." Im Nachhinein werde sich niemand um das Zustandekommen des Gesetzes scheren, glauben die Strategen im Weißen Haus, ein Davonlaufen vor der Verantwortung aber wäre dem Wahlvolk nicht zu vermitteln. "Die Amerikaner warten darauf, dass wir handeln", so der Präsident. "Ich weiß nicht, ob sich das politisch auszahlen wird, aber ich weiß, dass es das Richtige ist."

Obama wird vielleicht an den Brief von Natoma Canfield gedacht haben. "Ich wollte einfach jemanden wissen lassen, dass etwas getan werden muss", sagte die zur Kronzeugin auserkorene Reinigungskraft am Telefon gegenüber der New York Times. "Ich hätte nie gedacht, dass der Präsident meinen Brief liest."

Quelle: ntv.de