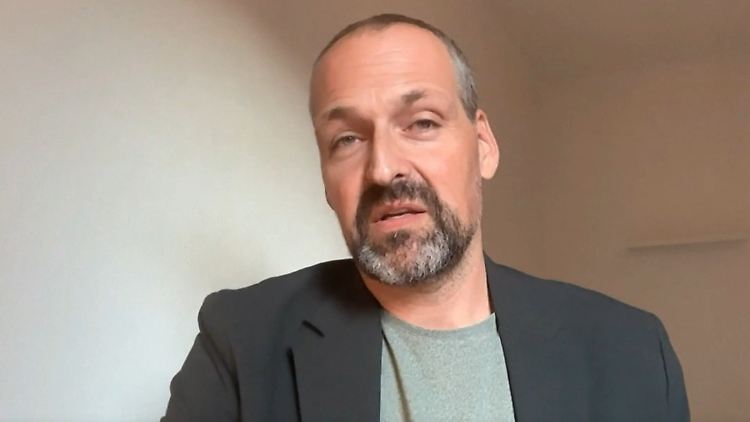

Horst Teltschik bei n-tv.de "Eine große Gefahr"

07.02.2008, 14:55 UhrIn München findet an diesem Wochenende die 44. Sicherheitskonferenz mit 350 Teilnehmern aus aller Welt statt. n-tv.de sprach mit dem Leiter der Konferenz, Horst Teltschik, über den Glaubwürdigkeitsverlust der USA, den umstrittenen NATO-Einsatz in Afghanistan und die Gefahr einer schmutzigen Bombe.

n-tv.de: Herr Teltschik, am Wochenende leiten Sie in München die 44. Sicherheitskonferenz. Wird es spannend?

Horst Teltschik: Ja sicher. Die Konferenz wird eine Reihe von Schwerpunktthemen haben. Denken sie zum Beispiel an den türkischen Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan, der auch in München reden wird. Die Türkei spielt heute eine Schlüsselrolle im Nahen und Mittleren Osten. Ein weiteres wichtiges Thema ist Afghanistan. Vor der NATO-Konferenz von Bukarest Anfang April wird es nun eine weitere heftige Diskussion darüber geben, wie die Lastenaufteilung in Afghanistan aussehen soll.

Die NATO möchte, dass Berlin Soldaten auch in den Süden Afghanistans entsendet. Ist das eine berechtigte Anfrage?

Es ist offensichtlich, dass sich das Schicksal Afghanistans im südlichen Teil entscheidet. Deshalb halte ich es für verständlich, dass die Staaten, die sich bisher im Süden engagiert haben, nun nach weiterer Unterstützung rufen. Die Bundesregierung wird mit der Frage der Erweiterung des Afghanistan-Einsatzes konfrontiert sein und muss sie beantworten. Zum Teil hat sie sie beantwortet, indem sie Aufklärungsflugzeuge in den Süden geschickt hat.

Aber sollte Berlin auch Soldaten in den Süden schicken?

Das ist eine Frage an die militärisch Verantwortlichen. Wenn es stimmt, was der ehemalige Verteidigungsminister Peter Struck gesagt hat, dass unsere Sicherheit in Afghanistan verteidigt wird, dann werden wir nicht darum herumkommen, mehr militärische Unterstützung im Süden zu leisten.

Wird denn Deutschlands Sicherheit am Hindukusch verteidigt?

Das war die Position der rot-grünen Regierung aus dem Jahr 2002. Diese Grundsatzhaltung ist bei uns kaum diskutiert worden. Ich persönlich habe damals schon Zweifel gehabt, ob unsere Sicherheit wirklich vom Hindukusch abhängt. Aber wir haben uns nun mal entschieden, und wir können nicht den Mund spitzen und dann nicht pfeifen. Wenn wir uns einseitig zurückziehen, verlieren wir jedes Gewicht innerhalb der NATO. Also müssen wir auch die Folgen tragen. Doch dazu scheinen mir gerade auch die, die es entschieden haben, immer weniger bereit zu sein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gegen eine Entsendung deutscher Truppen in den Süden ausgesprochen. Wie lange kann sie diese Position noch einnehmen, wenn Deutschland nicht als Drückeberger in der NATO dastehen will?

Ich glaube, auf Dauer wird die Bundesregierung nicht umhinkommen, sich verstärkt militärisch wie finanziell in Afghanistan zu engagieren. Viel hängt von der Entwicklung in Afghanistan selbst ab. Es wird befürchtet, dass im Frühjahr eine neue Taliban-Offensive möglich ist. Im letzten Jahr konnte sie verhindert werden. Sollte sie in diesem Jahr verstärkt erfolgen, dann ist die gesamte NATO gefragt, mehr zu tun. Die Amerikaner haben die Europäer schon diesbezüglich unter Druck gesetzt, indem sie mehr Soldaten entsenden.

Steht denn die NATO-Mission in Afghanistan mittlerweile auf der Kippe?

Nein, die steht nicht auf der Kippe. Das wäre eine dramatische Situation für die NATO. Denn sie hat sich dazu verpflichtet, sich für Frieden, Stabilität und Sicherheit in Afghanistan einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Ein Scheitern in Afghanistan würde die NATO in ihren Grundfesten erschüttern.

Aber Sie halten den Erfolg der Afghanistan-Mission offenbar noch nicht für gesichert. Wie kann ein Scheitern verhindert werden?

Es müssen so viele Soldaten nach Afghanistan geschickt werden, dass die Stabilität gesichert und ein friedlicher Aufbau möglich ist. Schließlich hieß es von allen politischen Seiten: Kein Wiederaufbau ohne Sicherheit und keine Sicherheit ohne Wiederaufbau. Das eine bedingt das andere. Es geht allerdings nicht nur um die militärischen Mittel. Was die NATO-Mitgliedstaaten bisher an finanzieller und wirtschaftlicher Aufbauhilfe geleistet haben, ist bei Weitem nicht zureichend. Allein um die afghanischen Sicherheitskräfte aufzubauen und zu trainieren, sind mehr Mittel nötig.

Die NATO engagiert sich ja nicht nur in Afghanistan, sondern beispielsweise auch im Kosovo oder am Horn von Afrika. Wie ist denn die Stimmung in der NATO angesichts der belastenden Auslandseinsätzen? Kann das Bündnis noch effektiv arbeiten?

Natürlich. Aber der NATO-Generalsekretär Georg Robertson, der Vorgänger von Jaap de Hoop Scheffer, hat bereits ausgerufen: "Capacities, capacities". Wir brauchen in der NATO mehr Ressourcen finanzieller und militärischer Art, das ist der Punkt. Die NATO übernimmt immer mehr internationale Verpflichtungen, ohne genügend finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben. Dass die Bundeswehr unzureichend finanziert ist, ist ein offenes Geheimnis.

Ein weiterer Dauerkrisenherd ist der Irak. Welche Strategie sollte die Staatengemeinschaft hier verfolgen?

Die Staatengemeinschaft kann nur ein Interesse haben, dass es im Irak bald zu einer Vereinbarung zwischen Schiiten, Sunniten und Kurden kommt, damit das Land eine innere Stabilität gewinnt und die Amerikaner sich nach und nach zurückziehen können. Das können die Amerikaner nicht alleine leisten. Da müssen auch die arabischen Nachbarstaaten mitwirken. In einen solchen internationalen Dialog mit dem Irak müssen auch Länder wie der Iran und Syrien miteinbezogen werden. So wie man es ja zum Teil auch in Annapolis mit Nahost versucht hat.

Zur Sicherheitskonferenz sollte auch urspünglich der republikanische US-Präsidentschaftsanwärter John McCain kommen, der die US-Truppen im Irak aufstocken will. Die Demokraten plädieren dagegen für einen baldigen Abzug. Welche Strategie halten Sie für die bessere?

McCain hat seine Strategie von der inneren Entwicklung im Irak abhängig gemacht. Die Amerikaner haben ja gerade im letzten Jahr ihre Truppen aufgestockt und seitdem ist es etwas sicherer geworden. Aber ich glaube, dass auch ein Präsident McCain ein Interesse hat, vorrangig eine politische Stabilisierung im Land zu erreichen und die Truppen abzuziehen. Denn die amerikanische Belastung nimmt schließlich Maße an, die auch für die Weltmacht USA immer schwerer erträglich sind.

Vor welchen Aufgaben steht ein neuer US-Präsident?

Jeder neue Präsident – ob McCain oder Hillary Clinton oder Barack Obama - hat eine zentrale Aufgabe vor sich: die Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit und der Reputation der USA weltweit. Das ist fast vergleichbar mit der Aufgabe Reagans nach dem Vietnamkrieg, das Selbstbewusstsein im eigenen Land wieder aufzubauen und die Glaubwürdigkeit in der internationalen Politik wiederherzustellen.

Das heißt, die Glaubwürdigkeit der USA ist in den Jahren der Bush-Regierung gesunken?

Das ist die Ausgangslage.

Welchen der Präsidentschaftskandidaten favorisieren Sie?

Das ist sehr schwierig zu beantworten. McCain kenne ich seit vielen Jahren, er ist sicherlich der Kandidat mit der meisten Erfahrung. Aber er ist auch ein sehr eigenwilliger Mann, mit dem die übrige Welt schon auch manchen Streit ausfechten würde und müsste. Hillary Clinton hat durch ihren Mann viele Erfahrungen. In der Außenpolitik ist sie von McCain nicht weit entfernt. Obama ist außenpolitisch ein unbeschriebenes Blatt. Von daher ist es schwierig, jetzt Prioritäten zu setzen.

Für uns Deutsche ist es erfahrungsgemäß nicht entscheidend, ob ein Republikaner oder ein Demokrat an die Regierung kommt, sondern eher, dass der amerikanische Präsident ein enges, freundschaftliches Verhältnis mit den Europäern entwickelt und durchsetzt. Ich könnte mit allen dreien sehr gut leben.

Im vergangenen Jahr sorgte Russlands Präsident Wladimir Putin für einen Eklat in München. Erwarten Sie wieder einen solchen Paukenschlag?

Nein. Aber ich habe das Thema Russland wieder auf die Agenda gesetzt, weil ich der Meinung bin, dass weder die USA noch die NATO, weder die Europäische Union noch die Bundesregierung auf Putins Rede umfassend geantwortet haben. Man hat einzelne Punkte herausgegriffen wie das Thema Raketenabwehr, aber offenbar nicht die Gesamtbotschaft verstanden, die aus meiner Sicht lautet: Wie sollen die Beziehungen zwischen Russland und der NATO, zwischen Russland, USA und der Europäischen Union zukünftig gestaltet werden?

Die Bundeskanzlerin hatte zwar im vergangenen Jahr auch gesagt: „Wir müssen die Beziehungen der NATO zu Russland weiterentwickeln“, aber daraus ist nie etwas erfolgt. Deshalb wird Sergei Iwanow als erster stellvertretender Ministerpräsident Russlands sicherlich einige der von Putin angeschnittenen Themen in München wieder aufgreifen.

Das Verhältnis Moskaus zum Westen ist seit geraumer Zeit angespannt. Es gibt den Streit um den geplanten US-Raketenabwehrschild, im Dezember legte Russland den KSE-Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa auf Eis. Gibt es eine Rückkehr zum Kalten Krieg?

Nein, daran kann auch Russland kein Interesse haben. Nicht nur im Bereich von Erdgaslieferungen wächst die wechselseitige wirtschaftliche Abhängigkeit zwischen Russland und Europa.

Sollte der Westen mehr auf Moskau zugehen?

Wir müssen überfällige Fragen diskutieren und beantworten: Wie sollen die Beziehungen Russland-NATO dauerhaft gestaltet werden? Wenn die neuen Regierungen in der Ukraine oder Georgien in die NATO drängen, erwarten uns sonst erhebliche Konflikte mit Russland.

Moskau muss auch politisch eingebunden werden und deshalb ist es höchste Zeit, dass das Partnerschaftsabkommen zwischen Europäischer Union und Russland, das ja im letzten Jahr aufgelaufen ist, neu verhandelt wird. Ich würde mir auch wünschen, dass die Bundesregierung aktiver würde, um die Beziehung zu Russland positiv zu entwickeln.

Die weltweiten Rüstungsausgaben sind auf Rekordniveau. Welche Signale können hier von der Sicherheitskonferenz ausgehen?

Ich erwarte neue Initiativen. Außenminister Frank Walter Steinmeier hat für die Konferenz zum Thema Abrüstung neue Vorschläge angekündigt. Ich wundere mich schon seit Jahren, warum das Thema Abrüstung und Rüstungskontrolle nicht mehr auf der internationalen Agenda steht. Wir haben in den 80er Jahren bis 1990 die weitreichendsten Abrüstungs- und Rüstungskontrollverhandlungen geführt und sehr weitreichende Ergebnisse aushandeln können. Seitdem ist überhaupt nichts mehr geschehen.

Welche Bedeutung kommt der nuklearen Abrüstung zu?

Das ist ein Schlüsselthema, weil die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen sehr stark auf der Agenda steht - neben Nordkorea könnten auch schon Saudi-Arabien, Ägypten, Israel und andere Staaten Atomwaffen anstreben. Eine große Gefahr ist auch die so genannte schmutzige Atombombe, die von Terroristen eingesetzt werden könnte. Es ist überfällig, im nuklearen Bereich zu Rüstungskontrollvereinbarungen oder weiteren Abrüstungsschritten zu kommen.

Angesichts der Terrorismusgefahr: Sollte der Westen stärker mit den islamischen Staaten zusammenarbeiten?

Das ist für mich eine Grundsatzfrage: Wie gehen wir zukünftig mit den arabischen Staaten um? Der islamische Terrorismus bezieht sich im Wesentlichen auf die arabische Welt. Daher glaube ich, dass wir im Westen eine umfassende Strategie brauchen - politisch, wirtschaftlich bis hin zu einem kulturellen Dialog. Bisher haben wir im Westen keine gemeinsame Strategie.

Damit sind wir beim Thema der Konferenz. Der Titel lautet "Eine Welt in Unordnung – Machtverschiebung und fehlende Strategien". Wie können die Strategien der Zukunft aussehen?

Ich hab dieses Gesamtthema provokativ formuliert, da wir dringend gemeinsame Strategien brauchen - ob es jetzt Afghanistan, die Beziehungen zu Russland betrifft oder das Thema Naher und Mittlerer Osten, China und den Umgang mit Diktaturen und autoritären Staaten. Vieles geschieht nach wie vor punktuell, oft nur reaktiv und nicht offensiv und aktiv.

Herr Teltschik, seit zehn Jahren leiten Sie die Münchener Sicherheitskonferenz, in diesem Jahr zum letzten Mal. Wie ist Ihre Bilanz, ist die Welt sicherer geworden?

In Europa ist es mit Sicherheit friedlicher geworden durch die Wiedervereinigung und durch das Ende des Ost-West-Konflikts. Wir haben heute mehr Demokratien in Europa und mehr Stabilität. Dass da Konflikte auf dem Balkan übrig bleiben, ist eine andere Frage. Aber jetzt haben wir hoffentlich Strategien, um Europa weiterhin zu befrieden. Weltweit treten zunehmend regionale Konflikte auf. Das Problem sind aus meiner Sicht die Randzonen Europas, der Mittelmeerraum, der Nahe und Mittlere Osten, der Kaukasus und Zentralasien. Das sind Krisenregionen, die in ihrer Wirkung auf Europa zurückschlagen und zurückwirken.

Und wie ist Ihr Ausblick?

Ich persönlich bin der Meinung, nach dem Ende des Ost-West-Konflikts waren die Chancen zu einer Befriedung weltweit noch nie so groß wie heute. Nur dürfen wir nicht glauben, dass das alles von alleine geschieht. Und wir dürfen nicht glauben, dass wir auf einer Insel der Glückseligkeit in Deutschland und in Europa leben und uns um die Konflikte in der übrigen Welt nicht kümmern müssen.

Mit Horst Teltschik sprach Gudula Hörr

Quelle: ntv.de