Revision des Urheberrechts "Gezielt in die Konfrontation"

23.06.2010, 07:59 Uhr

Die Justizministerkonferenz spricht erstmals seit Jahren über das Urheberrecht - mit offenem Ergebnis.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Musik, Literatur und Fotos - welchen Preis sollten Internetnutzer dafür zahlen? Und wer soll daran verdienen? Die Fronten sind verhärtet. Schuld ist der Gesetzgeber, sagt Hamburgs Justizsenator Steffen. n-tv.de hat mit dem Vorsitzenden der Justizministerkonferenz über Abmahnwellen, illegale Downloads und mögliche Lösungen gesprochen.

n-tv.de: Herr Dr. Steffen, am Mittwoch beginnt die Justizministerkonferenz in Hamburg. Ganz oben auf der Agenda steht das Urheberrecht. Warum?

Dr. Till Steffen: Es ist notwendig, dass wir als Justizminister die zu entscheidenden zentralen Fragen mit beeinflussen. Ein Problem des Urheberrechts ist seine Akzeptanz, deshalb muss es auch die Rolle der Nutzer aktiv ansprechen.

Wie wollen Sie das erreichen?

Es geht um die Fälle, bei denen der Urheber eine Verwertung seiner Werke gerne erreichen möchte und sie deswegen anderen zur Verfügung stellt. Wegen der Auswüchse des derzeitig geltenden Rechts müssen wir aufpassen, dass das Konzept als solches nicht in Frage gestellt wird. Wir brauchen Regelungen, die auch akzeptiert werden.

Das heißt?

Wir brauchen eine klare Aussage im Urheberrecht, dass der Nutzer eine Rolle spielt. Das sollte sich auch in einzelne Punkte ableiten - dazu gehört, dass wir etwa die gegenwärtige Abmahnpraxis beschränken müssen. Da gibt es absurde Fälle von Nutzern, die gar nicht wussten, dass sie gegen geltendes Recht verstoßen. Jemand, der das erste Mal in Konflikt mit Urheberrecht gerät, sollte als Warnung eine kostenfreie Abmahnung erhalten, und erst bei weiteren zahlen müssen.

Welche Strafen für Verstöße halten Sie für sinnvoll?

Da muss man muss stark differenzieren. Bei Nutzern, die sich aktiv und im großen Umfang über das Urheberrecht hinwegsetzen, sind momentan gängige Instrumente wie Abmahnungen mit erheblichen finanziellen Konsequenzen sinnvoll. Es ist etwas völlig anderes, wenn jemand einen Kinderwagen neu für 1000 Euro kauft, ihn ein Jahr später bei Ebay wieder versteigert und dafür ein Originalbild des Herstellers verwendet. Es ist abwegig zu behaupten, derjenige hätte für das Bild ein Entgelt an den Urheber gezahlt. Nun mahnt der Hersteller den Besitzer jedoch ab, weil er mit dem Kauf des Kinderwagens ja nicht die Rechte für das Bild mit erworben hat. Das ist verrückt.

Auch in solchen Fällen steht das Interesse der Allgemeinheit dem des Urhebers gegenüber. Auf wessen Kosten soll das Recht reformiert werden?

Es geht nur gemeinsam. Die Nutzer haben ein Interesse daran, dass Werke der Urheber angeboten werden, und die Urheber ein Interesse daran, dass Nutzer ihre Werke abnehmen und dafür auch etwas bezahlen. Diese Dinge muss man in Ausgleich bringen. Auswüchse wie die ausufernde Abmahnpraxis müssen wir bekämpfen, damit das Urheberrecht weiter akzeptiert wird. In der Vergangenheit hatten wir eine totale Konfrontation. Teile der Internet-Community haben Gedanken- und Informationsfreiheit sehr stark betont und gesagt: "Es kann keine Exklusivrechte an Gedanken geben" und deshalb müsse das Recht ganz weg. Auf der anderen Seite hat es etwa von der Musikwirtschaft Werbespots im Kino gegeben, in denen Personen, die illegal Musik kopiert hatten, ins Gefängnis gesteckt wurden. Das entspricht erstens natürlich nicht der Realität und sollte zweitens auch nicht das Bild sein, das die Branche von den Nutzern zeichnet. Weil der Gesetzgeber die Urheber im Stich gelassen hat, wurden die Positionen extrem.

Wo liegt die goldene Mitte?

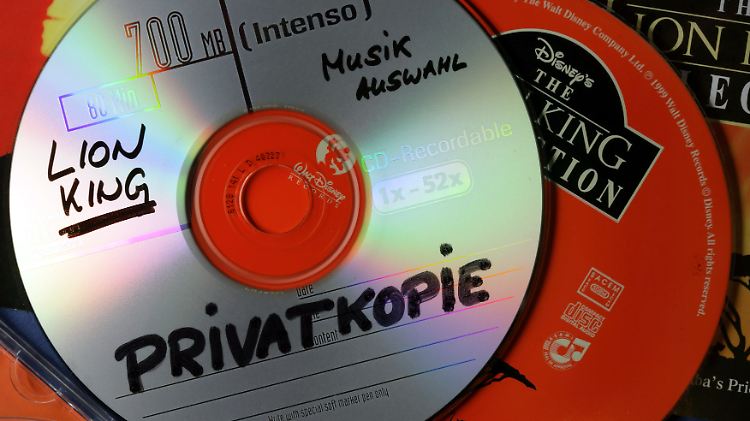

Früher gab es intelligente Modelle, die die Verluste durch Kopien ausgeglichen haben - etwa eine Abgabe auf Musikkassetten an die GEMA, oder die Kopierabgabe an die VG Wort. Das waren gute Lösungen. Wer sich ein Buch in der Bibliothek kopiert, wird es danach nicht mehr im Buchladen kaufen. Diese Modelle wurden nicht auf die Neuen Medien übertragen. Stattdessen wurde den Urhebern gesagt: Ihr könnt den Weg der Abmahnungen gehen und darüber Erlöse erzielen. Der Gesetzgeber hat die Urheber also gezielt in diese Konfrontation hineingetrieben.

Wie wollen Sie den Konflikt beenden?

Wir müssen aus der Vergangenheit lernen. Die Diskussion um die Kulturflatrate wird viel zu eng geführt. Hier muss man einen Schritt zurück gehen und sich fragen: Wie transportieren wir die bewährten Modelle in die Gegenwart? Die Flexibilität und breite Verfügbarkeit von Informationen im Internet sind positiv und sollten genutzt werden. Immer striktere Kontrollen des Internets drehen diese Entwicklung zurück.

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger beklagt, die eine Seite verteidige das Urheberrecht, habe aber "nur den Erhalt ihrer überholten Geschäftsmodelle im Sinn". Die andere wolle sich dagegen "die Leistung anderer kostenlos aneignen".

Manche Vertreter der Musikwirtschaft wollen alles beim Alten belassen. Ein relevanter Teil hat das Problem aber erkannt und sieht ein, dass sie viel zu lange versäumt haben, Vertriebsmodelle über das Internet zu etablieren. Das ist allen Beteiligten klar. Apple hat es etwa mit iTunes geschafft, aber erst mit großer Verspätung. Ich befürchte das gleiche Problem für andere Branchen, wenn wir nicht Möglichkeiten zur finanziellen Kompensation schaffen. Auch auf dem Buchmarkt stehen wir noch am Anfang. Dort werden wir uns mit Raubkopien auseinandersetzen müssen. Die Frage wird sein: Was bleibt am Ende bei Verlagen und Autoren übrig?

Was ist der Unterschied? Früher hat jeder Kassetten überspielt oder Texte kopiert – heute werden Musikdateien gebrannt und Bücher gescannt.

Im Prinzip ist es das Gleiche. Auch in meiner Jugend wurden Schallplatten auf Kassetten überspielt. Das war normaler kultureller Austausch - der eine spielt dem anderen etwas vor, und der sagt: Das will ich auch haben. Das Netz ist nicht anders. Diese Praxis ist auch im Interesse der Musikwirtschaft, denn nichts ist effektiver als Mund-zu-Mund-Propaganda unter jungen Leuten. Aber: Die Verfügbarkeit ist viel größer geworden - ohne Qualitätsverlust, in ungeheurer Menge. In einer Stunde kann ich mir mehr Alben kopieren, als man sich vom Platz her überhaupt ins Regal stellen könnte. Das ist ein Problem.

Gibt es eine Lösung dafür?

Wir müssen bei der Datenmenge ansetzen. Wir müssen herausfinden können, welche Werke in welchem Umfang über das Internet getauscht werden. Dann können wir eine Abgabe wie den "Kulturcent" sinnvoll verteilen.

Digital ist es viel einfacher möglich, Verstöße gegen das Urheberrecht aufzudecken. Provider können ihre Kunden kontrollieren, spezielle Dateiformate beschränken die Anzahl der Kopien, etc. Welche Mittel heiligt der Zweck?

Es geht nicht darum, was der einzelne Nutzer sich herunterlädt. Wichtig ist nur der Inhalt des Tauschvorgangs und wie häufig das entsprechende Werk getauscht wird. Der Nutzer bleibt also außen vor. In diese Richtung sollte man nachdenken, aber nicht so pauschal wie beim Vorschlag der Kulturflatrate vorgehen. Schon bei der Abgabe auf Leerkassetten war unbekannt, welche Werke tatsächlich kopiert wurden. Die Verteilung der Einnahmen war an der Relevanz des Werks im normalen Verkauf orientiert, …

... und das bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers?

Das ist nicht mehr zeitgemäß. Da muss man vielleicht die Art des Werkes berücksichtigen, aber 70 Jahre nach dem Tod - das ist ein verrückter Ansatzpunkt. Eigentlich muss es nach dem Datum gehen, zu dem das Werk geschaffen worden ist. Wenn wir die kreative Leistung des Urhebers schützen wollen, kann es nicht im Kern darum gehen, dass das Werk des Verstorbenen den Erben noch möglichst lange ein Auskommen ermöglicht. Die Schutzfrist sollten wir wesentlich verkürzen.

In Bereich der Alltagsfotografien hat sich das "Creative Commons"-Konzept etabliert; Verwertungsgesellschaften bleiben außen vor, der Ersteller des Werks kann selbst bestimmen, wem er welche Rechte einräumt. Wie bewerten Sie diesen Ansatz?

Das Konzept sollte man in die Überarbeitung des Urheberrechts einbeziehen. Ich gehe davon aus, dass das auch geschehen wird, wenn auch nicht für die große Masse der Werke.

Sie haben die Kulturflatrate erwähnt. Wie wird das Konzept unter den Justizministern der Länder bewertet?

Es ist sehr umstritten, auch ich sehe Schwächen. Allerdings sollte man über Varianten als mögliche Lösung diskutieren. Ich erhoffe mir von der Justizministerkonferenz ein Signal, dass man auf die Nutzer zugehen und die angesprochene Konfrontation auflösen will.

Die Bundesjustizministerin ist gegen eine Pauschale, weil sie unter den Urhebern einen "gewaltigen Verteilungskampf" um die Vergütungen voraussieht. Ist ein solcher Kampf für die Kulturschaffenden nicht besser, als sich dem Diktat von Verwertungsgesellschaften - wie etwa der GEMA – zu unterwerfen?

Auch in der GEMA sind Kulturschaffende vertreten. Natürlich müssen wir überlegen, ob diese Instrumente noch zur gegenwärtigen Situation passen. Ich sehe hier keinen starken Widerspruch, sondern den Ansatzpunkt für eine Weiterentwicklung.

Wäre eine Kulturflatrate auf EU-Ebene sinnvoll?

Es wäre auch möglich, sie national einzuführen. Wir müssen jedoch die Entwicklung abwarten, etwa beim geplanten ACTA-Abkommen (EU, Japan, USA verhandeln seit Jahren über internationale Maßnahmen zur Wahrung des Copyright, Anm. d. Red.). Wenn bestimmte Punkte darin auch in der Endfassung stehen, wird unser Handlungsspielraum enger. Wir sollten also auf allen Ebenen dafür werben, nicht an mehr drastischen Sanktionen für Nutzer zu arbeiten, sondern an der Akzeptanz des gesamten Urheberrechts.

Das ACTA-Abkommen steht also ihrer Vorstellung vom Urheberrecht entgegen?

Das wäre die Folge, ja. Allerdings glaube ich nicht, dass das ACTA-Abkommen so verabschiedet wird, wie es momentan verhandelt wird.

Erwarten sie von der Justizministerkonferenz einen Beschluss zum Urheberrecht?

Seit Jahren wurde bei der Justizministerkonferenz über dieses Thema überhaupt nicht gesprochen. Mein Ziel ist deshalb, mit einem Beschluss die Richtung der weiteren Diskussion vorzugeben. Das Ergebnis ist jedoch offen.

Quelle: ntv.de, Mit Dr. Till Steffen sprach Roland Peters