Ärzte, Trainer, Funktionäre WADA: Dopingumfeld bekämpfen

24.11.2009, 16:33 Uhr

(Foto: picture-alliance/ dpa)

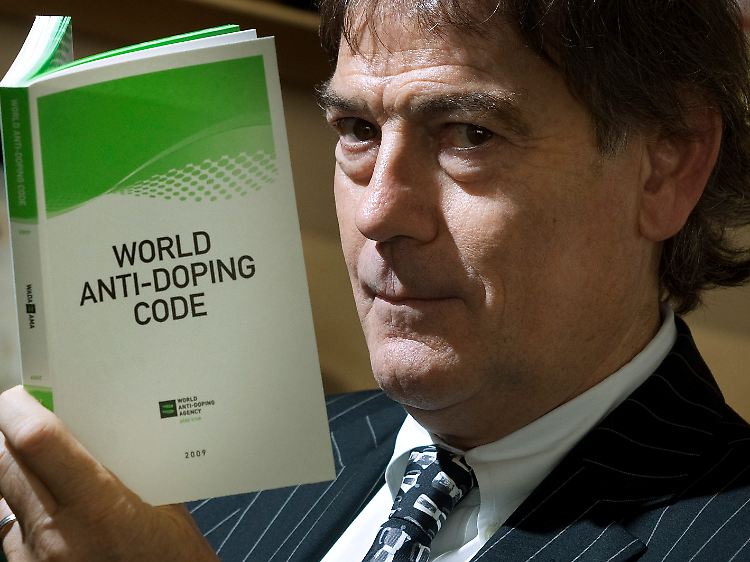

Das Umfeld gedopter Sportler sollte nach Ansicht der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) stärker verfolgt werden. Hilfreich wäre nach Ansicht vieler Dopingbekämpfer ein Gesetz, das vom Bundesinnenministerium aber weiterhin abgelehnt wird.

"Wie kommt es, dass nur der Athlet bestraft wird? Dagegen müssen wir etwas tun", forderte WADA-Generaldirektor David Howman in Berlin. Der Mainzer Sportmediziner Perikles Simon bezeichnete die Sportler beim 4. Anti-Doping-Forum als "die Armen, die es eigentlich zu schützen gilt". Geächtet werden müssten Trainer, Ärzte und Funktionäre.

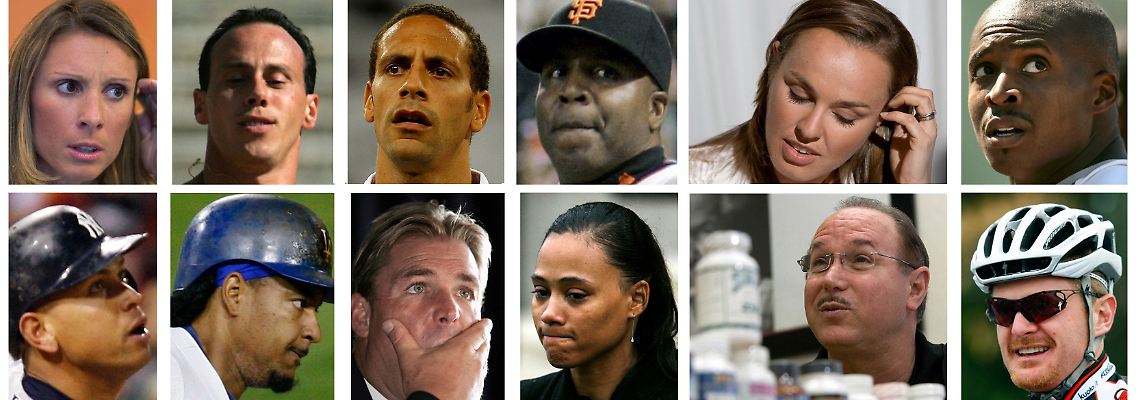

Prominente Dopingsünder (v.l.o): Ekaterini Thanou, Kostas Kenteris, Rio Ferdinand, Barry Bonds, Martina Hingis, Tim Montgomery, Alex Rodriguez, Manny Ramirez, Shane Warne, Marion Jones, BALCO-Chef Victor Conte, Floyd Landis.

(Foto: Reuters)

Zudem dürfe es keine falschen Signale an Sportler geben, indem wegen Dopings einst gesperrte Ex-Athleten repräsentative Aufgaben übernehmen oder als Bundestrainer arbeiten. "Das ist eine Frechheit", meinte Simon, der es auch als falsches Signal wertete, dass Medaillengewinner stärker mit Steuergeldern gefördert werden.

Anti-Doping-Gesetz kein Allheilmittel

Die deutschen Medaillenprämien seien im internationalen Vergleich gering, sagte Staatssekretär Christoph Bergner (CDU) vom Bundesinnenministerium. Ein Anti-Doping-Gesetz für Deutschland lehnte er erneut ab. "Ich glaube nicht, dass dies als Allheilmittel wirkt", sagte Bergner. Auch die neue Koalition will weiter die Sanktionierung des Sportlers durch den Sport und die strafrechtliche Verfolgung des Umfeldes.

Gesetz-Gegner: Christoph Bergner, Staatssekretär im Bundesinnenministerium.

(Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb)

Bergner nannte als großen Vorteil die Umkehr der Beweislast: Derzeit müsse der Athlet bei einer positiven Probe seine Unschuld beweisen. Im Strafrecht gelte dagegen die Unschuldsvermutung. Auch die Länge möglicher Strafverfahren spreche gegen eine Änderung der jetzigen Vorgehensweise. Zudem spiele die Autonomie des Sports eine große Rolle.

Derzeit setzt der Bund 4,4 Millionen Euro für die Dopingbekämpfung ein. Mit mehr Geld sei es möglich, bessere Methoden zu entwickeln, unterstrich Simon: "Es gibt im Anti-Doping-Kampf kein Hase-und-Igel- Spiel. Wir müssen uns nur bemühen. Vieles können wir im Labor - wir müssen es in die Praxis bringen, das kostet Geld."

Weniger Geld pro Jahr als Ronaldo

Die WADA bekommt laut Howman pro Jahr 25 Millionen Dollar - weniger als ein Fußball-Star wie Cristiano Ronaldo. Knapp 30 Prozent fließen in Forschungsprojekte. 2008 wurden laut Howman 274.000 Dopingproben genommen, 2003 waren es noch weltweit 154.000. Künftig solle jedoch mehr auf Qualität statt auf Quantität geachtet werden.

129 Länder haben bisher den WADA-Code akzeptiert. Bei großen Ländern wie dem künftigen Olympia- und Fußball-WM-Gastgeber Brasilien und Russland, aber auch Jamaika werde geholfen, einen Standard aufzubauen, der zum Beispiel dem deutschen entspreche. Laut Bergner fordern viele deutsche Sportler immer wieder eine weltweite Gleichbehandlung bei Dopingkontrollen und Sanktionen.

Mit dem Handel von Steroiden oder anderen Dopingsubstanzen werde weltweit mehr Geld verdient als mit dem Verkauf von Heroin, berichtete Howman. Der neuseeländische WADA-Generaldirektor betonte, die vor zehn Jahren geschaffene Institution sei jedoch vor allem für die "mindestens 90 Prozent" sauberer Sportler da.

Deutsche Wirtschaft hält sich zurück

Seit der Gründung der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) 2003 würden nur vier deutsche Unternehmen die NADA nachhaltig unterstützen, beklagte der NADA-Vorstandsvorsitzende Armin Baumert. "Alle anderen sind noch in der Bringschuld", meinte Baumert. Adidas-Chef Herbert Hainer bestritt, dass es für den Sportartikelhersteller einen Konflikt zwischen Weltrekord und Doping gebe. "Wir trennen uns von jedem Sportler, der sich auf Spritzen, Pillen und Medikamentenmissbrauch verlässt", betonte Hainer.

WDR-Sportchef Steffen Simon berichtete, dass die Radsport-Übertragungen von der Tour de France 2008 nur noch einen Marktanteil von acht Prozent erreicht haben. Während der Erfolgszeiten von Jan Ullrich, von dem sich adidas getrennt hat, waren es bis zu 35 Prozent. Die Quoten für den Reitsport hätten sich nach den Dopingfällen von acht auf vier Prozent halbiert.

Quelle: ntv.de, Robert Semmler, dpa