"Weltpolizei des Spitzensports" WADA feiert 10. Geburtstag

10.11.2009, 19:58 Uhr

John Fahey steht der WADA seit 2007 vor.

(Foto: AP)

Vor zehn Jahren wurde in Lausanne die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gegründet - und ungeachtet der Tatsache, dass das Dopingproblem trotz seitdem 1,2 Millionen Tests noch immer nicht befriedigend gelöst ist, gilt die "Weltpolizei des Spitzensports" als Erfolgsmodell.

Mit systematischer Arbeit hat sie potenziellen Betrügern die Arbeit erschwert. Entscheidende Fortschritte im Anti-Doping-Kampf will sie nun durch die Kooperation mit Regierungen erreichen. Fast eine Viertel Milliarde Dollar hat die WADA seit der im Februar 1999 bei der ersten Antidoping-Weltkonferenz in Lausanne beschlossenen Gründung in den Kampf gegen Doping investiert. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) stellte damals 25 Millionen Dollar bereit. Seit 2002 teilen sich IOC und Politik die Finanzierung zu gleichen Teilen. Der Etat von anfänglich 18,3 Millionen liegt 2009 bei 25,5 Millionen Dollar. Knapp die Hälfte des Politik-Anteils kommt aus Europa. Deutschland zahlte in diesem Jahr 512.000 Dollar, die ärmsten Länder 400.

Die Zahl der WADA-Angestellten stieg seit Gründung von sieben auf 58. Regionale Büros arbeiten am ursprünglichen Sitz Lausanne, in Kapstadt, Tokio und Montevideo/Uruquay. 124 der 193 UNESCO-Mitgliedsländer haben den WADA-Code unterzeichnet. Die Weltagentur wird von rund 630 Sportorganisationen anerkannt.

35 Labors in 32 Ländern

Kernpunkte des WADA-Programms sind umfassende Tests während und außerhalb der Wettkämpfe, eine Regelsperre auch bei erstmaligen Verstößen sowie die Anerkennung des Obersten Sportgerichtshofes CAS als letzte Instanz. Zu den wichtigsten Neuerungen ab 2009 zählt eine erweiterte Kronzeugenregel, die eine Reduzierung der Strafen um bis zu 75 Prozent erlaubt. Die WADA nutzt für ihre Analysen 35 Labors in 32 Ländern. Aus ihrem Etat flossen seit der Gründung 50 Millionen Dollar in die Forschung.

"Wir sind mit unseren Nachweismethoden inzwischen fast so gut wie die Betrüger", sagt Dick Pound, der für acht Jahre WADA-Chef war. "Wir können dann sagen, wir hätten den Kampf gegen Doping gewonnen, wenn wir 99,9 Prozent der Falschspieler erwischen. Wir haben den Willen, dies zu schaffen. Aber das gelingt nur, wenn alle Ebenen erfolgreich zusammenarbeiten", sagt der Kanadier, der als erster WADA-Chef vor zwei Jahren von John Fahey abgelöst wurde.

Fokus auf den Fußball

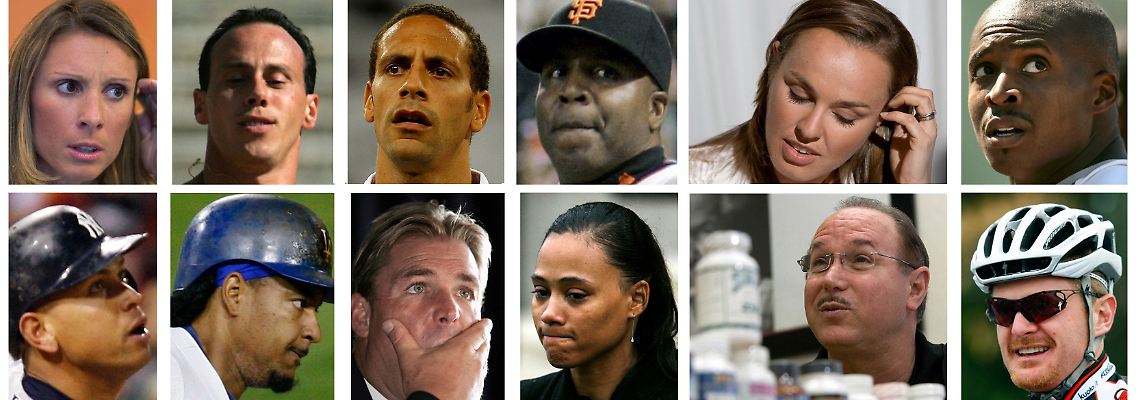

Prominente Dopingsünder (v.l.o): Ekaterini Thanou, Kostas Kenteris, Rio Ferdinand, Barry Bonds, Martina Hingis, Tim Montgomery, Alex Rodriguez, Manny Ramirez, Shane Warne, Marion Jones, BALCO-Chef Victor Conte, Floyd Landis.

(Foto: Reuters)

Der frühere australische Finanzminister setzt auf Diplomatie, will die Regierungen der Welt in den Anti-Doping-Kampf einbinden. Nachdem es innerhalb des Sports auch weitgehend gelang, Tennis und Radsport auf Kurs zu bringen, setzt Fahey nun verstärkt beim Fußball den Hebel an, der unlängst noch mit seiner in wichtigen Punkten abwehrenden Haltung das gesamte System zu gefährden schien.

Fahey führte seit dem Amtsantritt vor zwei Jahren etliche Gespräche mit Joseph Blatter, Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA. Nicht nur der Schweizer, auch andere Funktionäre wie Theo Zwanziger, Präsident des Deutschen Fußball-Verbandes (DFB), hatten Kritik daran geübt, dass Fußballer wie andere Sportler ganzjährig für Kontrollen zur Verfügung stehen sollten. Zuletzt signalisierte Blatter, die FIFA wolle nun auch einen Blutpass einführen und ihren Kampf gegen Doping intensivieren.

Quelle: ntv.de, Gerd Holzbach, sid