"Wie eine Bande eigennütziger Schufte" Ramponierte Fifa vergibt WM

02.12.2010, 11:04 UhrKorruption, mögliche Manipulation und unlautere Absprachen – der Weltfußballverband Fifa steht mehr denn je in der Kritik. Trotzdem will das Exekutivkomitee heute in Zürich darüber abstimmen, welche Länder die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 ausrichten dürfen. Die Politik schaut großzügig weg und macht den Kotau.

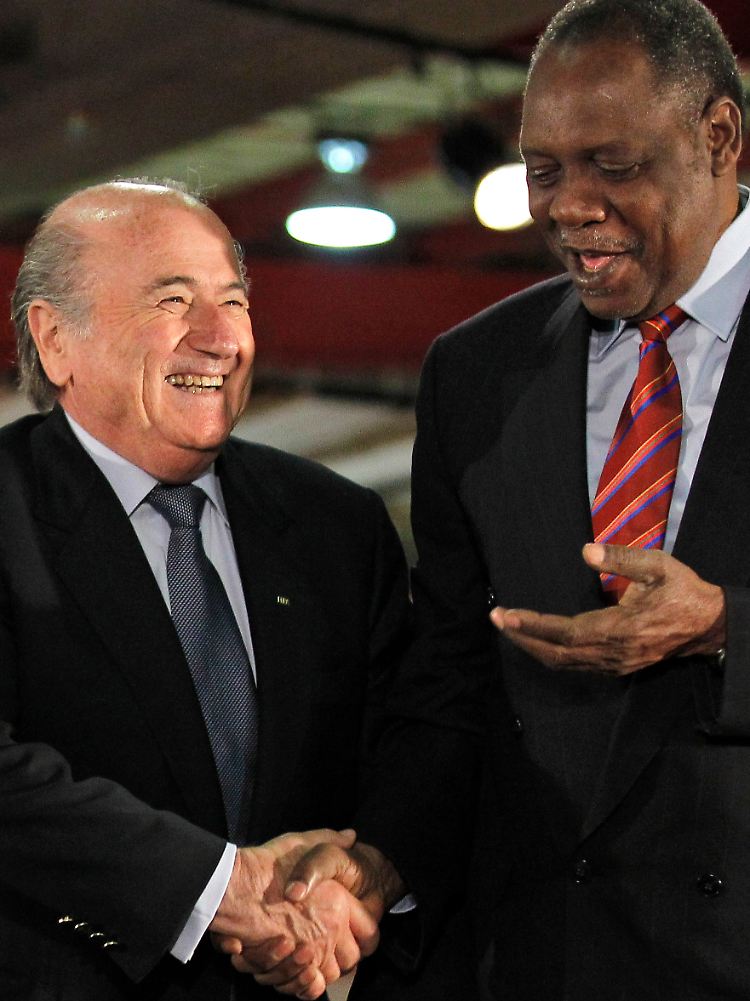

Widersteht allen Versuchungen: Joseph Blatter. Auch der, die Bestechung in seinem Verband zu bekämpfen.

(Foto: picture alliance / dpa)

Die Zeiten, in denen die Fifa bei WM-Vergaben sich selbst feiern konnte, sind vorbei. Das Image des Fußball-Weltverbandes ist mittlerweile derart ramponiert, dass selbst Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern, in Richtung Franz Beckenbauer spottet: "Beim derzeitigen Zustand der Fifa wird er froh sein, wenn er diesen Verband im Mai verlassen kann."

Beckenbauer, der inzwischen seinen Rückzug angekündigt hat, ist eins von derzeit noch 22 stimmberechtigten Exekutiv-Mitgliedern. Dass er vor gar nicht langer Zeit selbst auf Stimmenfang war im Fifa-Exekutivkomitee, sollte nicht vergessen werden. Wichtiger für die aktuellen WM-Vergaben ist aber, dass diesem Gremium bis vor kurzem 24 Mitglieder angehörten. Doch Reynald Temarii aus Tahiti und Amos Adamu aus Nigeria sind inzwischen gesperrt, weil sie ihre Stimmen zum Verkauf angeboten hatten. Sie waren einer Schein-Offerte britischer Medien aufgesessen.

Ein weiterer Funktionär, Jack Warner aus Trinidad-Tobago, machte als Concacaf-Präsident Millionen mit illegalen Verkäufen von WM-Tickets und prellte das Nationalteam seines Landes um Prämien für die Endrunden-Teilnahme 2006. Die Fifa lässt ihren Vize-Präsidenten mit dem ehrenvollen Spitznamen "Jack the Ripper" dennoch seit Jahren gewähren. Drei andere Funktionäre stehen laut der am Montag veröffentlichten BBC-Recherchen des investigativen Journalisten Andrew Jennings unter akutem Korruptionsverdacht: Issa Hayatou aus Kamerun, Chef des Afrika-Verbandes und Fifa-Vizepräsident. Nicolas Leoz aus Paraguay, seit 1986 Chef der südamerikanischen Föderation. Und schließlich Ricardo Teixeira, Vorsitzender des brasilianischen Verbandes und Gastgeber der WM 2014, für die er mit sich selbst einen äußerst lukrativen Ausrichtervertrag abgeschlossen hat.

Neun Bewerber für zwei Endrunden

Auf den Zuschlag für die Endrunde in acht Jahren hoffen England, Russland sowie Spanien und Portugal, die sich gemeinsam bewerben, ebenso wie Belgien und die Niederlande. Hier gelten nach Wladimir Putins Verzicht auf seine Aufwartung in Zürich die Engländer als Favorit – eigentlich. Denn dass nun ausgerechnet englische Reporter die Korruptionsskandale im Oktober und November aufgedeckt haben, hat die Herren beim Weltverband nicht gerade amüsiert. Schließlich steht die Fifa nun" wie eine Bande eigennütziger Schufte" da, wie James Corrigan, Sportjournalist aus Wales, in der "Frankfurter Rundschau" schrieb. Und das nur weil das gängige Gebaren derOffiziellen nicht mehr hinter verschlossenen Türen stattfindet.

Wie dem auch sei: Vier Jahre später, 2022, wollen Australien, Japan, Katar, Südkorea und die USA das größte Sportereignis der Welt neben den Olympischen Spielen ausrichten. Hier spricht viel dafür, dass die Nordamerikaner oder Katar das Rennen machen. Der "Spiegel" hat berichtet, dass eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey der Fifa aufgezeigt hat, dass eine WM in Übersee aufgrund weitgehend schon vorhandenen Infrastruktur für den Verband am lukrativsten wäre. Und darum geht es dem Fußball-Weltverband, der laut "Guardian" in den vergangenen vier Jahren fast 700 Millionen Dollar Gewinn gemacht hat, schließlich zuallererst. Andererseits hat Katar bei seiner Präsentation in Zürich noch einmal versprochen: "Katar ist ein zuverlässiger Partner und das einzige Land, das versprechen kann: Wir garantieren eine einzigartige Kontinuität der Ressourcen." Und Ressourcen ist wirklich ein wunderbar dehnbarer Begriff, fast so dehnbar wie der Ethik-Code der Fifa.

Kotau der Politik

Immerhin: Die internationale Politik gibt sich alle Mühe, die Skandale zu übersehen. Kritik ist nirgends zu vernehmen, sie bleibt Nichtregierungsorganisationen wie Transparency International vorbehalten. Stattdessen machen die hohen Herren den Kotau vor der Fifa, um ihre Chancen nicht zu gefährden. Nicht nur, dass der Fifa sämtliche geforderten Sonderrechte auf Kosten der eigenen Steuerzahler gewährt werden. Der britische Premier David Cameron etwa setzte auch Himmel und Hölle in Bewegung, um vor der Abstimmung noch einmal Jack Warner persönlich zu treffen.

Zur Unterstützung in Zürich: Englands Nationalspieler David Beckham, Prinz William und Premierminister David Cameron.

(Foto: REUTERS)

Das Abstimmungsprozedere sieht wie folgt aus: Zuerst stimmen die 22 Mitglieder über die WM 2018 ab, anschließend über die WM 2022 – und zwar offiziell geheim. Für den Zuschlag ist die absolute Mehrheit notwendig. Nach jeder Runde, in der kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht, fällt der Bewerber mit der geringsten Stimmenzahl heraus. Sollten am Ende zwei Bewerber dieselbe Anzahl von Stimmen erhalten, würde das Votum von Fifa-Präsident Joseph Blatter entscheiden. Dieser hat sich zuletzt bei der regulären Wahl stets seiner Stimme enthalten, um seine Neutralität wahren, wie er sagt. Andere sagen, er will es sich mit niemandem verscherzen.

Das geschrumpfte Fifa-Exekutivkomitee

| Fifa-Präsident | |||

| Joseph Blatter (Schweiz, 74) | |||

| Vize-Präsidenten | |||

| Issa Hayatou (Kamerun, 64) | Jack Warner (Trinidad-Tobago, 67) | Chung Mong Joon (Südkorea, 64) | Julio Grondona (Argentinien, 79) |

| Michel Platini (Frankreich, 55) | Angel Maria Villar (Spanien, 60) | Geoff Thompson (England, 65) | |

| Mitglieder | |||

| Michel d'Hooge (Belgien, 64) | Mohamed Bin Hamman (Katar, 61) | Ricardo Teixeira (Brasilien, 63) | Senes Erzik (Türkei, 69) |

| Chuck Blazer (USA, 65) | Jaques Anouma (Elfenbeinküste, 59) | Nicolas Leoz (Paraguay, 82) | Junji Ogura (Japan, 72) |

| Marios Lefkaritis (Zypern, 64) | Franz Beckenbauer (Deutschland, 65) | Worawi Makudi (Thailand, 59) | Witaly Mutko (Russland, 51) |

| Hany Abo Rida (Ägypten, 57) | Rafael Salguero (Guatemala, 63) | ||

Wenn die Entscheidung getroffen ist, wird das Ergebnis unter notarieller Aufsicht ins Messezentrum Zürich gebracht. Ein Notar reicht dann die Umschläge dem Fifa-Präsidenten zur Bekanntgabe um 16 Uhr. Bleibt bei dem Gebaren der Fifa nur die Frage: Was soll das Brimborium?

Ich stimme für Dich, Du dann für mich

Denn egal auf wen sie fällt, glaubwürdig ist diese Wahl nicht mehr. Zwar besteht für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, die Evaluierungsberichte der Fifa zu den einzelnen Kandidaten nachzulesen. Klar ist aber längst, dass die dort enthaltenen Argumente keineswegs maßgeblich für die Entscheidung der Exekutivmitglieder sind. Stattdessen wird, das ist ein offenes Geheimnis, mit Deals und Absprachen gearbeitet.

Relativ offen, wenn es vermeintlich nur darum geht, eine Kandidatur zu unterstützen, wie es etwa der DFB mit Australien für die WM-Vergabe 2022 macht. Deren Bewerbung wird unter anderem von Fedor Radmann beraten, der vor der WM-Vergabe für 2006 gemeinsam mit Franz Beckenbauer durch die Welt tingelte um Stimmen einzuwerben. Diesmal sitzt Beckenbauer bekanntlich für Deutschland im Exekutivkomitee.

Möglichst diskret und unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen die Absprachen, wenn für das eigene Stimmverhalten konkrete Gegenleistungen erwartet werden. Welcher Art diese Gegenleistungen sind, wurde in den vergangenen Wochen nicht zum ersten Mal, aber erstmals unter reger Anteilnahme der Öffentlichkeit dokumentiert und diskutiert. Sie reichen von opulenten Geldprämien, die laut Punkt 10 und 11 des Fifa-Ethik-Codes strikt verboten sind, über Absprachen nach dem Motto: Wenn Du mich für 2018 wählst, bekommst Du meine Stimme für 2022.

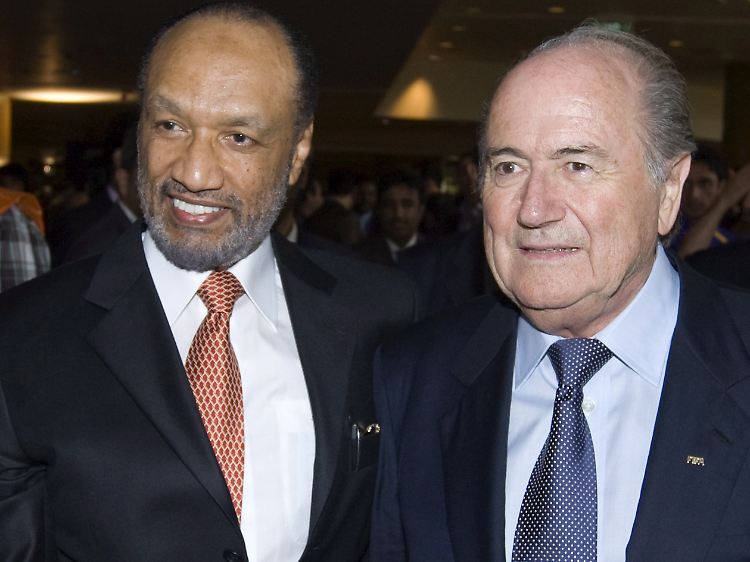

"Wenn es einen Deal gibt zwischen mir und Angel Maria aus Spanien oder anderen Beteiligten des Exekutivkomitees gibt - dann sehe ich das nicht als Problem": Mohamed Bin Hammam, Exekutivmitglied aus Katar. Den Herrn rechts kennen Sie ja.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Das sagte Mohamed Bin Hammam, Exekutivmitglied aus Katar, der ARD. "Wenn es einen Deal gibt zwischen mir und Angel Maria aus Spanien oder anderen Beteiligten des Exekutivkomitees gibt - dann sehe ich das nicht als Problem." Und verwies ansonsten auf Präsident Blatter: "Beschweren Sie sich nicht bei Katar oder Spanien. Schuld ist das System, dass zwei Weltmeisterschaften am gleichen Tag entschieden werden."

Bin Hammam hat Recht und auch wieder nicht. Einerseits müssten Fifa-Funktionäre, zumindest in der öffentlichen Erwartung, qua Amtes in der Lage sein, auch bei einer Doppelvergabe die notwendige Professionalität und Neutralität an den Tag zu legen. Andererseits ist Sportpolitik nicht nur bei WM-Vergaben seit jeher ein mafiöses System, in dem sich über Jahrzehnte ungestört eine Kultur des Gebens und Nehmens entwickelt hat. Zwischen den Funktionären, aber auch zwischen Offiziellen und Sponsoren, Ausrüstern oder Rechtehändlern, wie die die jüngsten BBC-Veröffentlichungen von Schmiergeldzahlungen des früheren Fifa-Vermarkters ISL gezeigt haben:

| Jahr | Schmiergeld in Schweizer Franken |

| 1989 | 14.660.700,00 |

| 1990 | 6.998.691,41 |

| 1991 | 12.481.355,37 |

| 1992 | 13.306.460,00 |

| 1993 | 12.392.172,20 |

| 1994 | 8.878.150,00 |

| 1995 | 11.356.020,00 |

| 1996 | 9.767.600,00 |

| 1997 | 12.284.550,00 |

| 1998 | 13.697.495,95 |

| 1999 | 6.764.114,00 |

| 1999 - 2001 | 18.198.310,00 |

| gesamt | 140.785.618,93 |

| Quelle: www.jensweinreich.de | |

Insgesamt 140.785.618,93 Schweizer Franken hat die ISL zwischen 1989 und 2001 an Sportfunktionäre als Schmiergeld gezahlt, ein zweistelliger Millionenbetrag davon floss nachweislich an Fifa-Funktionäre, die nun über die WM-Vergabe abstimmen. Das ist belegt, auch wenn es die Fifa nicht zur Kenntnis nehmen will.

Einladung zu Schachereien

Eine Doppelvergabe, wie sie in diesem Jahr erstmals durchgeführt wird, erhöht die Chancen für Schachereien dramatisch. Unter den Bewerbern, aber eben auch mit Fifa-Funktionären. Die "Neue Zürcher Zeitung" stellte kürzlich fest, WM-Bewerbungen seien ein "Paradies für Schweizer" – sofern sie die Fifa in der Vita haben. Deren vermeintliche Kontakte zu wichtigen Fifa-Oberen lassen sich die Bewerber einiges kosten, angeblich bis zu 15.000 Schweizer Franken – pro Tag. Ehemalige Fifa-Mitarbeiter sind nicht nur heiß begehrt, sondern auch reichlich vorhanden. In Sachen Personalwechsel herrschen unter Blatter seit Jahren Schalker Verhältnisse. So kommt es, dass sich allein für Russland drei ehemalige Fifa-Mitarbeiter als Lobbyisten verdingen, technische Hinweise geben oder Kontakte zu Medien und ehemaligen Fifa-Kollegen pflegen. Einer von ihnen, der frühere Fifa-Kommunikationschef Markus Siegler, hat laut NZZ sogar schon drei aktuellen Bewerbern gedient: Vor Russland rührte er für England und Australien die PR-Trommel. Ein anderer, der frühere Fifa-Generalsekretär Michel Zen-Ruffinen, ist hingegen aus dem Rennen, weil auch er englischen Journalisten auf den Leim ging.

Bleibt die Frage, warum sich der Fußball-Weltverband überhaupt zu dieser Doppelvergabe entschieden hat, die ihre Funktionäre geradezu dazu einlädt, gegen den 2004 als Feigenblatt verabschiedeten Ethik-Code zu verstoßen. Einen triftigen Grund hat die Fifa nie genannt, das Exekutivkomitee nahm den Entscheid klaglos hin. Aus Fifa-Kreisen wurde kolportiert, die Doppelvergabe würde Planungssicherheit bringen und die ohnehin lukrativen Rechtedeals noch lukrativer machen. Kritiker hingegen verweisen darauf, dass 2011 die Wahl zum Fifa-Präsidenten ansteht und Blatter dann keineswegs abtreten will. Ein nochmaliger doppelter Zahltag für die teils betagten Fifa-Granden, heißt es, ist seiner Wiederwahl sicher nicht abträglich.

Der 74-Jährige, vor kurzem erst zum Ehrenmitglied des DFB ernannt, legt großen Wert darauf, mit Korruption nichts am Hut zu haben. "Ich schwöre es, ich bin unbestechlich", sagte er einst der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Und nie sei er der Versuchung erlegen, selbst jemanden zu bestechen. Eines hat die jüngere Fußballgeschichte freilich gezeigt: Der Versuchung, Bestechung in seiner Fifa wirksam zu bekämpfen, hat Blatter in all den Jahren ebenfalls widerstehen können. Bravourös sogar.

Quelle: ntv.de