Unbekannte Schwergewichte Wovon leben Hedgefonds?

18.05.2010, 20:57 UhrIn Europa weht den Managern spekulativer Anlageprodukte ein eiskalter Wind ins Gesicht: Unter dem Druck der Öffentlichkeit will Brüssel dem unregulierten Treiben der Hedgefonds ein Ende bereiten. Brüssel trägt Licht in eine Nische, in der horrende Risiken und gewaltige Profite dicht beieinander liegen.

Hedgefonds sind Anlagevehikel, die ursprünglich zur Absicherung bestimmter Kursentwicklungen gedacht waren. Ihr Name nimmt darauf noch Bezug: In der bildhaften Sprache der US-Finanzwelt bilden schützende Hecken ("Hedges") ein abgesichertes Areal für Weiden und Feldern. Im Alltag der Marktteilnehmer steht das Verb "to hedge" für die Risikoabsicherung von Wertpapiergeschäften über den Terminmarkt.

Reine Absicherungsgeschäfte bleiben von den derzeit diskutieren Regulierungsplänen unberührt. In überschaubaren Maßstäben sind solche Geschäfte für viele Unternehmen notwendig, zum Beispiel, um sich so gegen den schwanken Ölpreis oder andere Variablen in der eigenen Kostenkalkulation abzusichern.

Moderne Hedgefonds betreiben das sogenannte Hedging in anderen Größenordnungen. Mit der ursprünglichen Ausrichtung auf Absicherungsgeschäfte haben sie nicht mehr viel gemein: Sie nutzen lediglich die gleichen Mechanismen am Terminmarkt. Allerdings stehen Hedgefonds auch andere Anlageformen offen. Im Gegensatz zu klassischen Investmentfonds kennen Hedgefonds keine Anlagerichtlinien; das Management kann also alle Formen der Kapitalanlage nutzen - und das bisher weitgehend ohne irgendeine Form der direkten Aufsicht. Der Grund: Da sich die Fonds zwischen den klassischen Anlagekategorien bewegen, war bisher schlicht niemand richtig zuständig.

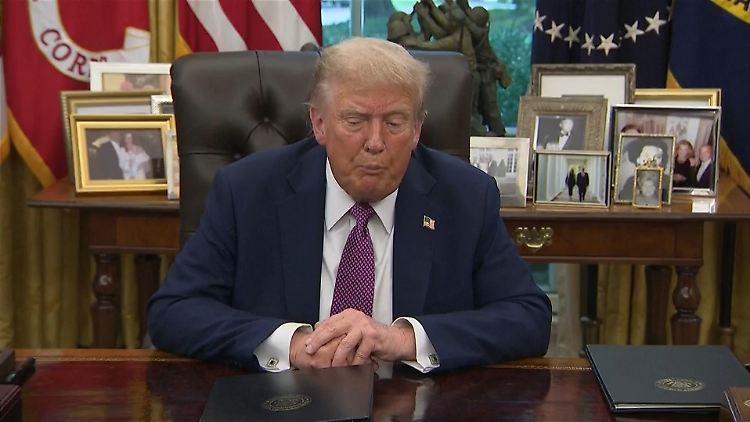

Hat schon aufregendere Zeiten erlebt: George Soros, hier bei einer Veranstaltung im Dezember 2009 in Horsham im Süden Londons.

(Foto: REUTERS)

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich großvolumige Hedgefonds zum Teil sehr aggressiven Strategien verschrieben, bei der die Fondsmanager nicht selten mit Milliardensummen jonglieren. Ein bekanntes Beispiel ist die Devisenspekulation von Investment-Legende George Soros, der im Jahr 1992 mit seinem Quantum Funds gegen das britische Pfund wettete und gewann. Seitdem trägt Soros in manchen Kreisen den hochtrabenden Beinamen "Der Mann, der die Bank of England knackte" - ein Titel, aus dem viel Bewunderung spricht.

Unkontrollierte Experimente

Ein unrühmliches Beispiel für das Geschäftsgebahren mancher Hedgefonds liefert der Fall des Schwergewichts "Long Term Capital Management". Der milliardenschwere Fonds basierte auf einem ausgeklügelten Rechenmodell, das 1998 unerwartet versagte. Der LTCM-Fonds geriert in Schieflage, der Dow-Jones-Index verlor in der Folge rund 33 Prozent. Die Schockwellen liegen auch hier schon rund um den Erdball.

"Wie konnte es dazu kommen?", lautete schon damals die naheliegende Frage. Auf der Jagd nach möglichst großer Rendite finanzieren Hedgefonds ihre Geschäfte oft mit überproportional umfangreichen Mengen an Fremdkapital oder bedienen sich anderweitig hochriskanter Finanzgeschäfte außerhalb der regulierten Märkte. Ausgestattet mit einem kleinen Kern an Eigenkapital pumpen sich die Fonds mit Krediten auf und können so ganze Märkte bewegen. Im Prinzip reicht eine Idee, ein Briefkasten und viel Überzeugungskraft im Gespräch mit den Geldgebern. Generell gelten Hedgefonds als hochriskant, aber dafür auch als außerordentlich chancenreich - wenn die Wette aufgeht.

Flüchtig wie das Kapital selbst

Weil Hedgefonds in der Regel grenzüberschreitend arbeiten, ist jede Regierung mit ihren Plänen für eine strengere Überwachung auf internationale Zusammenarbeit angewiesen. Eine europaweite Einigung hat dank der Größe des Wirtschaftsraums und der politischen Strahlkraft gute Chancen, international Nachahmer zu finden. In Brüssel werden entsprechende Richtlinienentwürfe seit längerem unter anderem unter dem Stichwort AIFM diskutiert. Im Rahmen der Gespräche zwischen den 20 wichtigsten Volkswirtschaften der Welt (G-20) kam es bereits zu ersten Ansätrzen einer globalen Koordination.

Enge Kontakte: Die Finanzminister der G-20-Staaten kamen zuletzt Ende April in Washington zu Gesprächen zusammen.

(Foto: picture alliance / dpa)

Viele der Fonds sitzen an ausgeprägten Finanzstandorten wie Luxemburg oder Großbritannien. Von dort rührte bisher der größte Widerstand gegen eine zu scharfe Regelierung. Großbritannien sorgt sich um den Finanzplatz London, den wichtigsten Platz für außerbörslich gehandelte Produkte in Europa. Die Briten fürchten die Abwanderung vieler Hedgefonds aus London. In der City sitzen rund 450 Hedgefonds, die etwa 80 Prozent des Vermögens der Branche in Europa verwalten. Hinter vorgehaltener Hand drohen die Fonds schon jetzt damit, im Fall einer scharfen Regulierung das Land einfach zu verlassen - zum Beispiel in Richtung Schweiz.

Die unmittelbaren Folgen für den Finanzstandort London liegen auf der Hand: Die Stadt verlöre wohl eine ganze Reihe an Arbeitsplätzen- und an Bedeutung. Experten fürchten außerdem, dass unter den Bedingungen einer verschärften Regulierung weniger Fonds in europäische Unternehmen investieren - zu einer Zeit, in der diese dringend Kapital brauchen. Zusammen mit den Hedgefonds muss sich nämlich auch der gesamte Private-Equity-Bereich, die außerbörsliche Unternehmensfinanzierung durch Beteiligungen, auf neue Regeln einstellen. Der Zugang zu Risikokapital könnte erschwert werden.

Quelle: ntv.de, mmo