Krise folgt der Krise Zwei Jahre Rezession

21.10.2008, 06:00 UhrDie Banken streifen um das Rettungspaket wie die Katze um den heißen Brei. Niemand traut sich bisher so richtig ran und dennoch scheinen viele sehr hungrig zu sein, sprich dringend Geld zu brauchen. Viele Institute scheuen den möglicherweise dramatischen Imageverlust und die wahrscheinliche Abstrafung an der Börse. Deshalb trifft man sich, um gemeinsam vorzugehen. Unerwartete Kooperationsbereitschaft in einer Branche, die sonst eher von Geheimniskrämerei geprägt ist. Unter den Landesbanken hat bisher nur die BayernLB ihren Finanzierungsbedarf angemeldet und fünf Milliarden reklamiert. Doch die Schwierigkeiten der bayerischen Landesbank waren bereits hinlänglich bekannt. Zu verlieren hatte sie schon länger nichts mehr.

Die Details des Rettungsplans offenbaren hingegen, dass es für die Geldhäuser durchaus interessant sein könnte sich an dem Paket zu beteiligen. Oder umgekehrt könnte es gefährlich sein, nicht teilzunehmen. Rund 100 Milliarden der insgesamt knapp 480 Milliarden Euro fließen in einen "Finanzmarktstabilisierungsfonds". Daraus kommen 80 Milliarden direkt den Banken zugute um deren Eigenkapital zu stärken. Ein einfacher Weg, freilich nicht kostenlos. Die Politik wird mit diesen Geldern harte Auflagen verbinden. Eine Deckelung der Vorstandsbezüge zum Beispiel. Ob das allerdings als Bedingung ausreicht, ist fraglich. "Die Politik hat sich über den Tisch ziehen lassen", meint zumindest der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Max Otte. Die Bundeskanzlerin solle sich lieber "von Mittelständlern und mittelständischen Banken" beraten lassen, als von Herrn Ackermann, sagt der Autor des Buches "Der Crash kommt".

Deutsche Bank stolz, Commerzbank einsichtig

So etwas wie Gehaltsverzicht will sich der Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, ganz bestimmt nicht vorschreiben lassen. Zwar hat er in einer pr-trächtigen Aktion Ende vergangener Woche auf seine Boni verzichtet. Doch wenn, dann nur freiwillig. Um sich Einkommensgrenzen vorschrieben zu lassen ist der Stolz zu groß. Daher auch am Wochenende der markige Spruch, Ackermann "würde sich schämen", Geld vom Staat zu nehmen. Da ist er wieder, der Hasardeur unter Deutschlands Bankern. Von Konkurrent Martin Blessing, Vorstand der Commerzbank, sind ungleich weichere Töne zu hören. Die Branche habe sich "nicht mit Ruhm bekleckert" und "Fehler gemacht", sagt er nicht weniger pr-trächtig in einem "Bild"-Interview.

Dabei ist aus internen Quellen der Deutschen Bank zu hören, dass der Ton auf Ackermanns auf Konferenzen gar nicht so entspannt ist. "Deleverageing", also der Aufbau von Eigenkapital, habe oberste Priorität. Der Kreditbestand des Hauses, der wohl auch einiger faule Darlehen aus den USA beinhaltet, müsse schnell und deutlich zurückgefahren werden. "Es geht nicht um Rendite, sondern ums Überleben", wird Ackermann von einigen Top-Bankern in der "FAZ" zitiert. Selbstbewusst hört sich anders an.

Von den Superhirnen zu den Deppen der Nation

Die Banker haben es nicht leicht in diesen Tagen. Einst die Sunnyboys und verehrte Superhirne der Wirtschaft sind aus ihnen in wenigen Tagen die Deppen der Nation geworden. Nur wenige, so der Eindruck in der Bevölkerung, haben ihren Laden wirklich im Griff. Noch weit länger als ein Jahr seit den ersten Verwerfungen, die mit der Immobilienkrise in den USA begannen, decken Banken Löcher in ihren Bilanzen auf und kommen in eine Liquiditätsklemme. In der Bevölkerung sind diese Vorgänge schon lange nicht mehr zu vermitteln. Ein Unternehmer, der mit solche Unwägbarkeiten bei einer Bank um Kredit bitten würde, würde bestenfalls Hohn ernten. Dennoch hat das mittlerweile einsetzende Bashing von Bankern mit Fairness nichts zu tun.

Besonders hart hat es den Bereich des Investmentbankings getroffen. Dort war bis vor kurzem das große Geld zu machen und jede Bank wollte mitspielen. Sogar halbstaatliche Häuser wie die Landesbanken oder die gemeinnützige IKB ließen dazu hinreißen und haben sich mit am meisten verzockt. Unwissenheit schützt eben vor Strafe nicht.

Als einen Auslöser der Krise macht Wirtschaftsexperte Otte denn auch die "Gier an der Wall Street" verantwortlich. Wer seinem Hause dort ordentliche Gewinne verschaffen konnte war zu Hause der Star. Den anderen Grund sieht Otte in der fehlenden Regulierung. 1929 sei nach der Krise gehandelt worden, allen voran die Amerikaner. Damals wurden die "Finanzmärkte in gewisse Regeln gezwängt". Seit 1980 habe es im internationalen Finanzsystem keine Regulierung mehr gegeben. Die Politik habe ihr Übriges dazu getan, indem sie dem Ideal "des supersmarten Investmentbankers noch hinterhergelaufen" sei.

Zwei Jahre Rezession

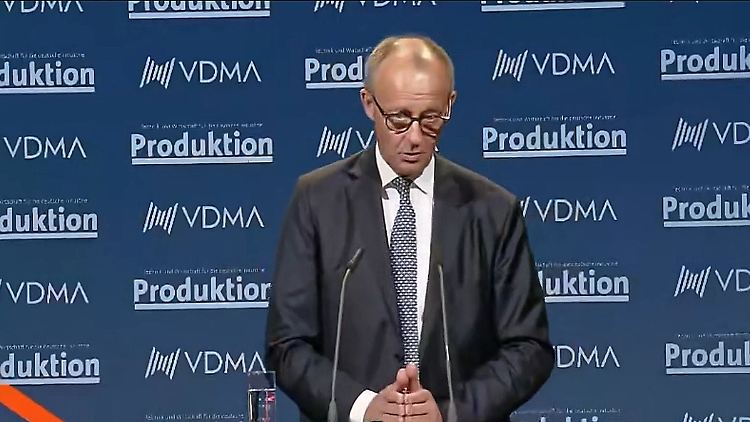

Deshalb fordert Otte auch ein radikales Umdenken in Politik und Wirtschaft. In Deutschland gebe es "eine Kaste von Technokraten und Bürokraten, die sich gegenseitig stützen." Daher kämen Gehaltsexzesse und fehlende Aufsicht. Deshalb möchte er das Vergütungssystem verändern. Statt Jahres-Boni sollen Managern Aktienpakete mit einer Verkaufssperre von fünf bis zehn Jahren als Prämie vermacht werden. "Damit würde sich das Wirtschaften vieler Manager radikal verändern", glaubt Otte. Es wäre ein erster Schritt für Manager wieder unternehmerisch zu denken und nicht bis zur nächsten Jahresbilanz. Gleichzeitig solle sich die Politik auf den Mittelstand konzentrieren. Das sei der Sektor, "der die Arbeitsplätze schafft und immer noch für die Konjunktur da ist".

Gleichwohl sind die Folgen jetzt erst mal nicht abzuwenden. Von "sechs bis acht Quartalen" negativem Wachstum geht der Wirtschaftswissenschaftler aus. Der Aufbau von Eigenkapital sei zwar richtig, treffe unsere Wirtschaft aber zu einem falschen Zeitpunkt. Daher werde es im Maschinenbau und der Autobranche Arbeitsplätze kosten. Das setze sich dann auch in anderen Branchen fort. Keine schönen Aussichten, auch wenn Prof. Otte sagt, "eine Rezession sei normal." Wie die Krankheit bei einem Menschen. Dennoch nichts was man sich wünschen würde.

Quelle: ntv.de