Verbindliche Regelungen wohl zu teuer IAEA mahnt schärfere Standards an

21.03.2011, 17:25 Uhr

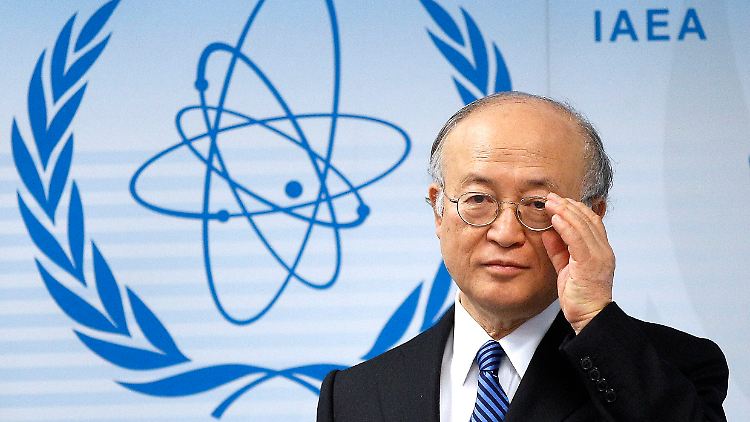

IAEA-Chef Yukiya Amano

(Foto: dpa)

Die internationale Atomenergiebehörde zieht ihre Lehren aus dem Unglück in Fukushima. Die Standards müssten überarbeitet werden, sagt Leiter Amano. Gegen verpflichtende Regelungen wehren sich vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer, die immense Kosten auf sich zurollen sehen.

Als Reaktion auf die Katastrophe im Kernkraftwerk Fukushima Eins müssen aus Sicht der IAEA Internationale Standards und Richtlinien zur Nuklearsicherheit überarbeitet werden. Auch die Rolle der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA könnte aus Sicht ihres Leiters Yukiya Amano neu diskutiert werden. Seine UN-Unterorganisation mit mehr als 150 Mitgliedsstaaten hat im Bereich Atomsicherheit kaum Kompetenzen.

Verbindliche internationale Standards zur nuklearen Sicherheit gibt es nicht. Zuletzt rückte dieser Mangel nach der Katastrophe von Tschernobyl 1986 in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Es folgten Konventionen und beispielsweise die Schaffung der INES-Skala zur Einordnung von Atomunfällen. Doch nichts davon ist verpflichtend.

"Eine Lehre ist bereits klar: Das momentane internationale Rahmenwerk zur Reaktion auf Notfälle braucht eine Überarbeitung", sagte Amano zu Beginn einer Sondersitzung des IAEA-Gouverneursrats in Wien. Die momentanen Regelungen reflektierten die Zustände der 1980er Jahre und nicht die des 21. Jahrhunderts, betonte der Japaner.

Auch die Rolle der IAEA beim Thema Nuklearsicherheit und internationale Standards dazu könnten nach Fukushima neu geprüft werden, sagte Amano. Bisher sind die von der IAEA erarbeiteten Sicherheitsstandards nicht verpflichtend. Die Behörde agiert im Bereich nuklearer Sicherheit nur als Ratgeber und nicht als Kontrolleur.

Weniger Sicherheit, weniger Kosten

Bei einer Überprüfung der Sicherheitsstandards könne man auch darüber diskutieren, ob sie nicht verpflichtend werden sollten, sagte Amano. "Das ist nichts, was leicht passiert", räumte der IAEA-Chef allerdings ein. Dies zu fordern oder einzuführen sei Sache der mehr als 150 Mitgliedsländer. Und seines Wissens gingen die Meinungen dort weit auseinander. Er könne nichts fordern, wolle aber mit seinen Anmerkungen zum Nachdenken anregen, sagte Amano.

Experten und Diplomaten halten die weltweite Einführung von verpflichtenden und von der IAEA kontrollierten Sicherheitsstandards auch nach Fukushima für unwahrscheinlich. Das Hauptargument dagegen ist, dass es die Nutzung und Einführung von Nuklearenergie weiter verteuert. "Und das lehnen viele Länder und vor allem die Industrie strikt ab", sagte ein mit der IAEA vertrauter Experte in Wien.

Besonders Schwellen- und Entwicklungsländer pochten zudem sehr genau auf ihr Recht der souveränen Nutzung der Atomkraft, sagte ein westlicher Diplomat. Sie würden nach Einschätzung von Experten verpflichtende internationale Standards als Einmischung in Angelegenheiten des Staates ablehnen.

Informationsfluss verbessern

Auch die Europäische Union, die USA und Kanada wollen sich nach ihren im Gouverneursrat gehaltenen Stellungnahmen für die Verbesserung von Sicherheitsstandards einsetzen. Dass diese verbindlich werden, forderte aber keines der Länder. Amano will zudem den Inhalt der Standards zur Diskussion stellen. Beispielsweise müsse man prüfen, ob die Regelungen ausreichend für einen Tsunami seien.

In den vergangenen Tagen war die IAEA in die Kritik geraten, weil sie aus Sicht von Beobachtern und Diplomaten zu spät und zu zögerlich auf die Geschehnisse in Japan reagiert hat. Die Atomwächter waren in den ersten Tagen nach den Unfällen ausschließlich auf - häufig veraltete -Informationen japanischer Behörden angewiesen.

Es sei bereits klar geworden, dass man in einer Krise internationale Nuklearexperten schneller in Kontakt bringen müsse, sagte Amano zu den Vorwürfen. Auch die Informationen aus Japan kommen aus seiner Sicht nicht schnell genug und nicht umfangreich genug in Wien an. Die Aufarbeitung und die Lehren von Fukushima werden aus seiner Sicht die internationale Gemeinschaft noch lange beschäftigen.

Quelle: ntv.de, Miriam Bandar, dpa