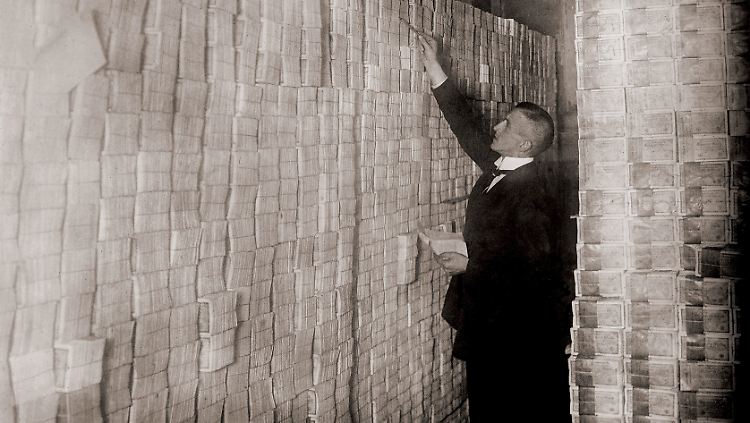

Inflation? Mit Schubkarren voller Geld zum Bäcker – davon ist Europa noch weit entfernt

01.12.2012, 00:00 Uhr

Schreckgespenst Hyperinflation

(Foto: picture alliance / Everett Colle)

Bei der Ausweitung der Geldmenge durch die Notenbank kommen unweigerlich Erinnerungen an die Hyperinflation der Weimarer Republik hoch: Bilder von Menschen, die mit Schubkarren voller Geldscheinen vor Geschäften warten, werden wieder wach. Eine Analyse der Zusammenhänge zwischen einer geldpolitischen Lockerung, dem sogenannten Quantitative Easing (QE), und einer Inflation ergibt zwei mögliche Ergebnisse. Aufgrund der geldpolitischen Lockerung sind Inflationswerte zwischen fünf und 15 Prozent genauso möglich wie, dass sich die Inflation trotz einer Verdreifachung der Geldmenge lediglich zwischen null und fünf Prozent bewegt.

Die tatsächlichen Folgen hängen dabei stark von den politischen Maßnahmen, der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und auch den Inflationserwartungen ab. Diese drei Faktoren liefern neben den Importpreisen die frühesten Warnzeichen für eine bevorstehende länger andauernde Inflation – und man ist gut beraten, gerade auf diese Signale zu achten. Basierend auf diesen Indikatoren haben wir eine Inflationsampel erstellt und diese steht mit Ausnahme eines Feldes auf gelb und grün. Doch es gibt durchaus auch legitime Bedenken, wie sich ein enormes Aufblähen der Geldmenge zukünftig auf eine Entwertung des Geldes auswirken könnte und die Politik stellt nach wie vor das größte Risiko dar – und deswegen zeigt die Ampel hier rot. Denn in der Theorie weiß der Staat sehr wohl, wann der geeignete Zeitpunkt zum Stoppen der Notenpresse gekommen ist. Die Praxis ist aber selten so einfach wie die Theorie. Ein durchdachter Plan für den Ausstieg aus der geldpolitischen Lockerung könnte dann einen Inflationsanstieg verursachen, wenn er zum falschen Zeitpunkt kommt. Ungenaue Daten führen zum Beispiel dazu, dass eine Abkehr von der Geldlockerung zu spät – also, dann, wenn sich die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes schon signifikant beschleunigt hat – geschieht.

Die anderen Indikatoren der Inflationsampel stehen aus verschiedenen Gründen auf gelb und grün. Aktuell scheint das Risiko einer extremen Inflation damit niedrig zu sein. Denn eine monetäre Expansion allein wird vermutlich nicht zu einer stärkeren Inflation führen. Zudem ist das derzeitige Quantitative Easing – also etwa der Kauf von Staatsanleihen durch die US-Notenbank Federal Reserve (fed) – eine kurzfristige Maßnahme. Eine Lohn-Preis-Spirale wie in den 70ern ist daher nicht wahrscheinlich. Mittelfristig könnte die quantitative Lockerung jedoch ein Nachlassen der Haushaltsdisziplin, finanzielle Repression und andere politische Fehler zur Folge haben. Auch wenn die Ausweitung der Geldmenge durch QE I und II bisher beispiellos ist, so hat sie dennoch zu einem deutlichen Rückgang der Umlaufgeschwindigkeit geführt.[1] Die Geldmenge der USA hat sich mindestens verdoppelt, seit die US-Notenbank ihre erste quantitative Lockerungsrunde einläutete. Doch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist im gleichen Zeitraum um rund zwei Drittel gesunken. Angesichts einer so riesigen Ausweitung der Geldmenge könnte aber selbst eine Umlaufgeschwindigkeit weit unter den Werten von 2007 bei der US-Notenbank für ernste Kopfschmerzen sorgen.

Wann setzt also eine Phase erhöhter Umlaufgeschwindigkeit ein, die der Politik signalisiert, sich von der quantitativen Lockerung zu verabschieden? Mit Blick auf die Vergangenheit und den gesunden Menschenverstandes ist die Kreditvergabe der Banken ein gutes Barometer für Veränderungen der Umlaufgeschwindigkeit. Im letzten Quartal von 2011 zeigte sich die erste positive Wachstumsrate seit Mitte 2009 im Jahresvergleich. Um die Geschwindigkeit auf einen Wert zu bringen, der eine ernsthafte Inflationsbedrohung darstellen würde, wären allerdings kontinuierlich stärkere Steigerungen der Kreditvergabe nötig.

Einer der beruhigenden Aspekte einer sehr lockeren Geldpolitik ist, dass sie die Inflationserwartungen nicht beeinflusst. Wenn sich die Inflationserwartungen nämlich hochschrauben, können sie nur durch eine glaubhafte Verpflichtung der Zentralbank zur Senkung der Geldentwertung wieder nach unten gedrückt werden. Anfang der 80er Jahre wurde erkannt, dass in der Regel lediglich höhere Zinssätze und eine sich daran anschließende chronische Rezession die einzige Möglichkeit zur Rückkehr zu einer glaubwürdigen niedrigen Inflation sind. Die Erwartungen, sowohl in den USA als auch in Großbritannien, sind jedoch nach wie vor stabil – egal, ob man nun Marktdaten oder Verbraucherdaten zu Grunde legt.

Wenn die Öffentlichkeit weiter auf die Integrität der Politiker vertraut, besteht also kein Grund, einen plötzlichen Inflationsanstieg zu erwarten. Dennoch ist Vorsicht geboten, weil dieses Gleichgewicht auf Empfindungen und subjektiver Argumentation basiert. Anders ausgedrückt: Die Ängste und Hoffnungen der Öffentlichkeit können sich schnell und ohne offensichtlichen Grund ändern, was Ökonomen nur allzu oft vergessen.

[1] Grund dafür ist natürlich, dass die Geldmenge den Nenner in der Geschwindigkeitsgleichung bildet. Wäre aber der Zähler (das nominale BIP) durch eine Erhöhung der Geldmenge ausreichend angehoben worden, so wäre die Geschwindigkeit nicht so stark gefallen.