Bundesrat winkt durch Anti-Terror-Gesetze gelten länger

25.11.2011, 12:29 Uhr

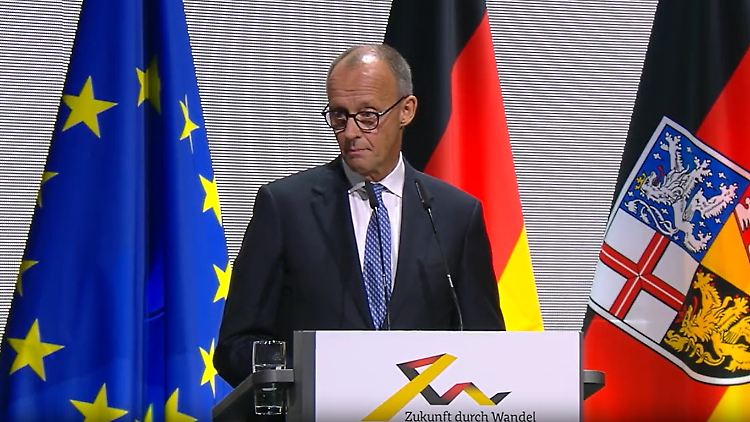

Zu Beginn der Sitzung gedachte der Bundesrat der Opfer rechtsextremer Gewalt.

(Foto: dpa)

Die Anti-Terror-Gesetze passieren den Bundesrat. Damit können Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste bei Banken und Fluggesellschaften Informationen über Terrorverdächtige einholen. Auch die Familienpflegezeit kommt in Kürze.

Zehn Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 werden die Anti-Terror-Gesetze in Deutschland um weitere vier Jahre verlängert. Der Bundesrat lässt ein Gesetz passieren, das der bereits beschlossen hatte. Damit laufen die Maßnahmen nicht zum Jahresende aus, sondern sie gelten weiter bis Ende 2015.

Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste können auf dieser Grundlage bei Banken und Fluggesellschaften Informationen über Terrorverdächtige einholen. Neu eingeführt wurden Abfragen bei zentralen Stellen, wodurch die Arbeit der Ermittler erleichtert werden soll. Abgeschafft wurden hingegen Möglichkeiten zur Überwachung des Postverkehrs, die ohnehin nicht genutzt wurden.

Vorausgegangen war ein monatelanger Koalitionsstreit. Nachdem sich Union und FDP im vergangenen Juni schließlich geeinigt hatten, verbuchten es die Freidemokraten als Erfolg, dass die Eingriffsschwellen erhöht und keine Gesetze verschärft wurden. Die Opposition warf der FDP hingegen vor, sie sei bei den Verhandlungen mit der Union eingeknickt.

Gründungszuschuss wird gekappt

Der Bundesrat ließ ebenfalls die Reform der Fördermaßnahmen für Arbeitslose passieren. Ein Antrag auf erneute Anrufung des Vermittlungsausschusses fand keine Mehrheit. Damit ist der Weg frei für die vom Bundestag am Vortag beschlossenen Neuregelungen. Dazu gehören Einschnitte beim Gründungszuschuss für arbeitslose Existenzgründer auf der eine Seite sowie Nachbesserungen beim Eingliederungszuschuss für Ältere und bei der Einstiegsqualifizierung für junge Menschen. Auf diesen Kompromiss hatte sich der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag am Dienstag mehrheitlich verständigt.

Trotz Kritik an bürokratischen Hürden billigte der Bundesrat ebenfalls das Gesetz zur Einführung einer . Die Bundesregierung will Arbeitnehmern ab Ende des Jahres ermöglichen, in Familienpflegezeit zu gehen. Diese sieht vor, dass Arbeitnehmer zur Pflege ihrer Angehörigen zwei Jahre lang halb arbeiten und dabei drei Viertel des Gehalts beziehen können. Später müssten sie dann wieder voll arbeiten, bekämen aber zwei Jahre weiter drei Viertel des Gehalts. Für den Fall, dass der Arbeitnehmer den Lohnvorschuss nach Abschluss der Pflegezeit wegen Berufsunfähigkeit oder Tod nicht zurückzahlen kann, soll eine Versicherung einspringen. Einen Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit gibt es allerdings nicht.

Bundeskinderschutzgesetz ohne Mehrheit

Dagegen stoppte der Bundesrat vorerst das geplante Bundeskinderschutzgesetz für Kinder in Problemfamilien. Der bereits vom Bundestag ohne Gegenstimmen gebilligte Gesetzentwurf von Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) fand in der Länderkammer keine Mehrheit. Nun hat die Bundesregierung die Möglichkeit, den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anzurufen, wenn das Gesetz noch in Kraft treten soll.

Schleswig-Holstein Sozialministerin Manuela Schwesig (SPD) forderte in der Aussprache Nachbesserungen. Die Länder erwarten unter anderem vom Bund, dass der die Kosten für die geplanten Familienhebammen dauerhaft übernimmt. Auch sollen diese besonders geschulten Fachkräfte Kinder und Eltern sechs Monate lang - und nicht nur acht Wochen - betreuen. Schröder sagte hingegen, das Gesetz erfahre in der Fachwelt viel Zustimmung. "Es kann dem Gesetz nur schaden, wenn es im Vermittlungsausschuss zerpflückt wird."

Auch das , mit dem eine bessere Wiederverwertung von Müll ermöglicht werden soll, erreichte keine Mehrheit. Die Länder riefen den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag an, der nun einen Kompromiss suchen soll. Hauptgrund für die Bedenken vor allem der von SPD und Grünen regierten Bundesländer ist die Sorge um einen zu geringen Einfluss der Kommunen bei diesem Milliardengeschäft.

Quelle: ntv.de, ghö/dpa