NSU-Abschlussbericht Behörden versagten auf ganzer Linie

22.08.2013, 13:38 Uhr

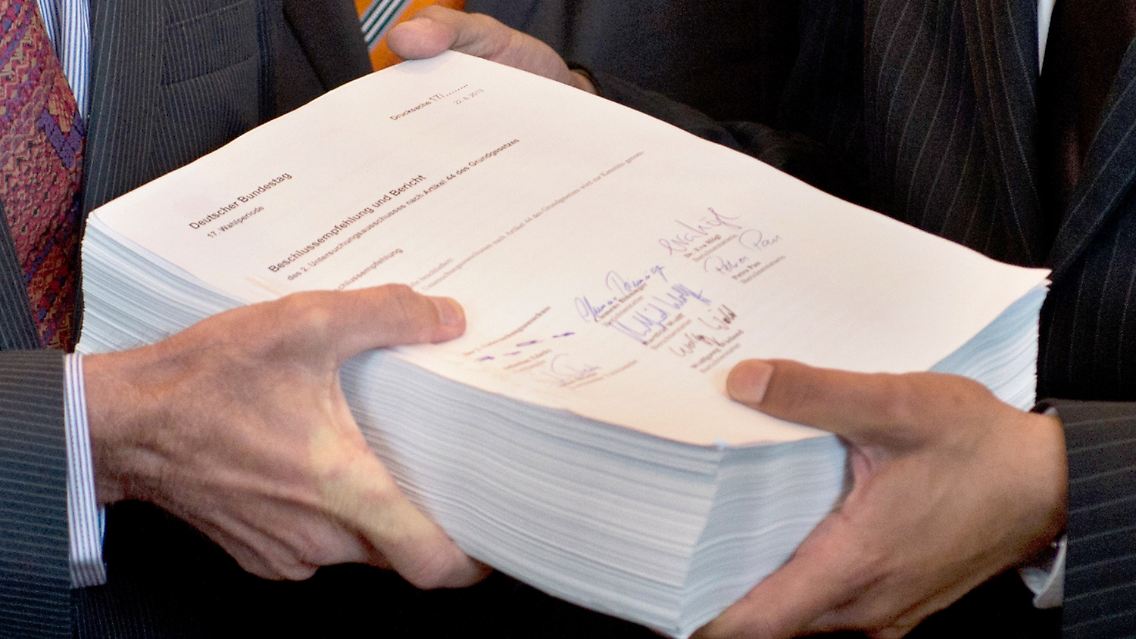

Wer wann was falsch machte, konnten die Abgeordneten nachlesen.

(Foto: dpa)

Eineinhalb Jahre lang versucht ein Untersuchungsausschuss des Bundestages herauszufinden, warum die deutschen Sicherheitsbehörden die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds jahrelang nicht erkannten. Die Wahrheit ist laut Abschlussbericht, es lief so ziemlich alles schief, was schieflaufen konnte.

Der Untersuchungsausschuss zur NSU-Terrorzelle hat seinen etwa 1000 Seiten starken Abschlussbericht an Bundestagspräsident Norbert Lammert übergeben. Fraktionsübergreifend haben sich CDU/CSU, SPD, FDP, Linke und Grüne auf 47 Empfehlungen an Politik und Behörden verständigt.

Damit sollen Konsequenzen aus den schwerwiegenden Versäumnissen bei den Ermittlungen gegen die rechtsextremistische NSU-Terrorzelle gezogen werden. Dem Neonazi-Trio werden zehn Morde zur Last gelegt, neun davon an türkisch- und griechischstämmigen Migranten. Am 2. September befasst sich der Bundestag in einer Sondersitzung mit dem Bericht.

Deutlich geworden seien schwere Versäumnisse und Fehler der Behörden sowie Organisationsmängel bis hin zum Organisationsversagen bei Behörden von Bund und Ländern, stellt der Ausschuss fest. Unter den Sicherheitsbehörden muss der Inlandsgeheimdienst die meiste Kritik einstecken. "Die Analyse der Verfassungsschutzbehörden in Bund und Ländern zur rechtsterroristischen Gefahr war falsch und grob verharmlosend", heiße es in dem Bericht. Vorurteile und eingefahrene Denkmuster in den Verfassungsschutzbehörden auf allen Ebenen hätten das Erkennen rechtsterroristischer Bedrohungen behindert. Kritisiert würden von den Parlamentariern auch die einseitigen Ermittlungen der Polizei.

Aus Fehlern lernen

Droht Deutschland Gefahr durch Rechtsextreme?

Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Sebastian Edathy (SPD), stellte den Behörden ein vernichtendes Zeugnis aus. "Wir kommen ganz klar zu dem Befund, dass wir es mit einem massiven Behördenversagen zu tun haben, das sich ergeben hat aus einer drastischen Unterschätzung der Gefährlichkeit der gewaltbereiten rechtsextremen Szene in Deutschland", sagte Edathy dem NDR.

Die SPD-Obfrau beim NSU-Untersuchungsausschuss, Eva Högl, wurde bei n-tv noch etwas konkreter: "Wir haben Fehler und Versäumnisse gefunden bei der Polizei, beim Verfassungsschutz, bei der Justiz und auch Fehlentscheidungen auf der politischen Ebene. Diese Fehler und Versäumnisse waren flächendeckend, also erstreckten sich über ganz Deutschland." Die Tatsache, dass neun der zehn Mordopfer Migrationshintergrund hatten und auch alle Opfer der Sprengstoffanschläge, habe die Polizei nicht veranlasst, in Richtung Rassismus und Rechtsextremismus zu gucken, "sondern es wurde elf Jahre lang in alle erdenklichen Richtungen, aber eben in die falschen Richtungen ermittelt", so Högl.

Spekulationen, wonach die Behörden einen ausländerfeindlichen Hintergrund der Taten des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) absichtlich ignorierten, wies Edathy jedoch zurück. "Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass Behörden zu der Zeit, als die Straftaten sich ereignet haben, wussten, wer dahinter steckt, und weggeschaut oder die Täter unterstützt haben."

Der Unions-Obmann im Ausschuss, Clemens Binninger (CDU), kündigte an, durch die Vorstellung des Berichts werde eine Grundlage für Veränderungen bei Polizei, Verfassungsschutz und Justiz gelegt. "Wir sind der Meinung, dass der Umgang mit der Verbrechensserie Eingang in die Aus- und Fortbildung finden sollte", sagte Binninger der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Die Polizei-Fachhochschulen müssten lehren, was falschgelaufen ist, damit das Wissen um diese Schwachstellen in den Institutionen verankert wird." Bei der Gefahr durch den gewaltbereiten Rechtsextremismus habe es eine "kolossale Fehleinschätzung" gegeben.

Opfer sehen nur halbe Wahrheit

Die Anwälte der Nebenkläger im NSU-Prozess kritisierten den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses. Das entscheidende Problem, dass es in den Sicherheitsbehörden einen "institutionellen Rassismus" gebe, werde ausgeblendet, erklärten 17 Juristen, die Angehörige der NSU-Opfer vertreten, in einer gemeinsamen Erklärung. Anwalt Sebastian Scharmer lobte zugleich aber auch, dass die Vertreter der Parteien im Ausschuss viel Aufklärung geleistet hätten.

Die Nebenkläger-Anwälte legten einen Katalog mit zehn Forderungen vor, die als Lehre aus den Morden gezogen werden müssten. So sollte der Untersuchungsausschuss nach der Wahl seine Arbeit fortsetzen. "Heute sollte nicht der Tag sein, wo das große Abhaken beginnt. Die halbe Wahrheit ist nicht die Hälfte der Wahrheit", sagte Anwalt Mehmet Daimagüler bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Dem "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) werden zwischen den Jahren 2000 und 2007 zehn Morde zur Last gelegt - neun davon an türkisch- und griechischstämmigen Migranten. Polizei und Nachrichtendienste waren der Bande über Jahre nicht auf die Spur gekommen. Die Neonazis flogen erst Ende 2011 auf.

Quelle: ntv.de, sba/dpa